Tito Livio nella sua descrizione della Seconda Guerra Punica fa una cosa che tanti altri autori latini spesso si riservano il diritto di non fare: cita chiaramente il nome di un valoroso guerriero già noto ai coevi. Le fonti romane sono molto “selettive” in tal senso, dunque quando balza all’occhio un nominativo del genere, è giusto chiedersi il motivo di un simile privilegio. La persona della quale storia voglio rendervi partecipi si chiamava Vibellio Taurea.

Nobile capuano vissuto al tempo del secondo grande conflitto tra Roma e Cartagine (218-202 a.C.), Cerrino Vibellio Taurea appare nella descrizione di Tito Livio per la prima volta nel 216 a.C. Dopo il capolavoro di Canne, Annibale riunisce i suoi più fedeli collaboratori per celebrare la vittoria. Un banchetto assolutamente eccezionale, a cui partecipano anche le personalità di spicco di Capua, città un tempo fedelissima di Roma, ora alleata dell’invincibile generale punico. Tra queste personalità c’è anche il nostro Vibellio Taurea, indicato come “insigne soldato”.

Eppure Tito Livio non giustifica l’aggettivo fino a quando non descrive l’evento dell’anno 212-211 a.C. Momento importantissimo della guerra, che vede per ben due volte i Romani, guidati dagli allora consoli Quinto Fulvio Flacco e Appio Claudio Pulcro, assediare la città di Capua. Nella narrazione salta fuori nuovamente il nome di Vibellio Taurea e questa volta viene specificato qualche dettaglio precedentemente omesso. Si tratta di un cavaliere campano, forse il più valoro di tutti i tempi, ex servitore della Res Publica in veste di socio. Persino Quinto Fabio Massimo, il Cunctator (Temporeggiatore), forse l’uomo più influente tra i Romani di allora (prima dell’ascesa di Scipione), arrivò a definire Vibellio come “il migliore dei cavalieri campani”. Parole forti.

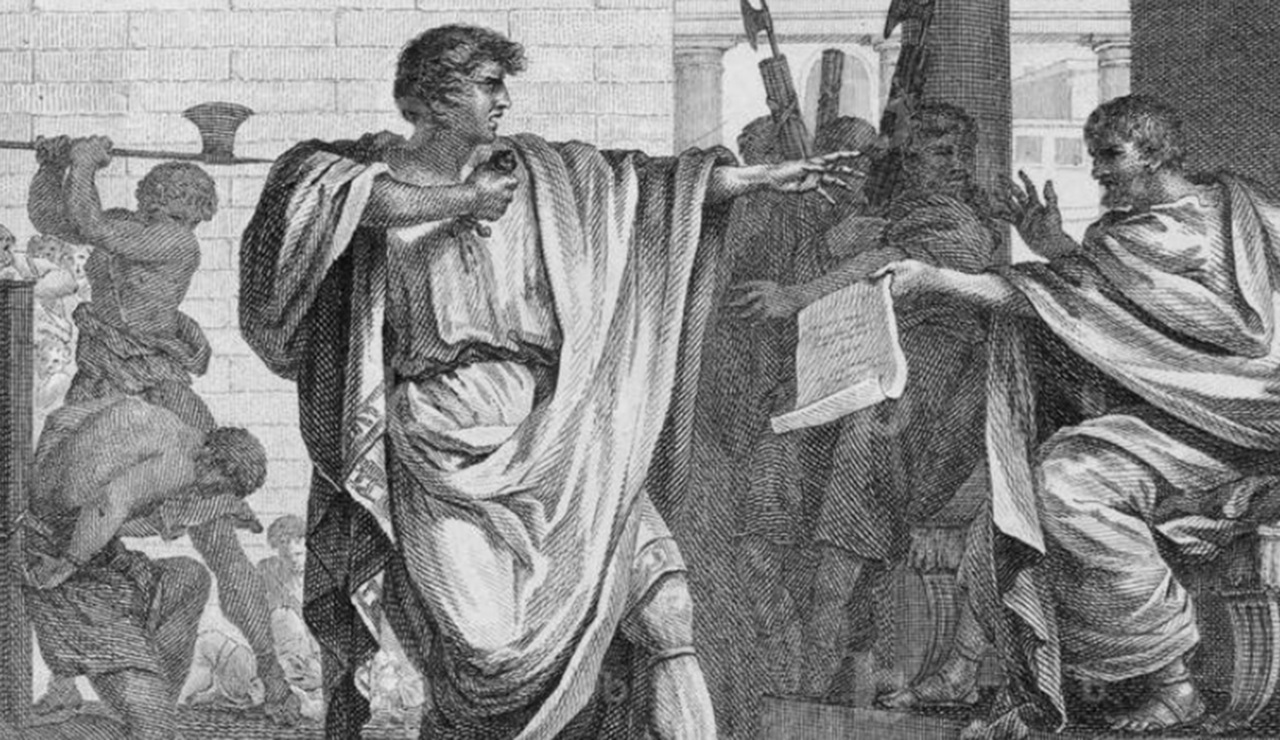

È scritto come il nobile capuano improvvisamente esca dalle porte della sua città assediata e si diriga verso il vicino accampamento romano. L’intento è chiaro: sta cercando un uomo, tale Claudio Asello. Anche questo è un nome che fa rumore. Membro dell’illustre Gens Claudia, Asello detiene il titolo di “miglior cavaliere romano” e questo Vibellio Taurea lo sa molto bene. Probabilmente perché prima che Capua si schierasse con Cartagine i due combatterono sotto le stesse insegne. Il cavaliere capuano vuole sfidare a duello l’omologo latino, così da determinare il più forte fra i due.

Sempre stando a quello che ci dice Tito Livio, Asello si fa avanti. Prima chiede il permesso di accettare la sfida e, una volta ottenuto il lasciapassare, monta sul suo cavallo uscendo dall’accampamento. L’eco dell’imminente duello ha attirato spettatori da ambo le parti. Addirittura ci sono trepidanti sostenitori sulle alte mura di Capua.

Non è che l’autore sia molto chiaro sull’andamento della contesa. Egli sostiene che dopo qualche scambio di battute – di scherno, s’intende – i due cavalieri abbiano abbassato le lance e spronato i cavalli a procedere spediti in avanti. Chi si aspetta un grande spettacolo, rimane presto deluso. Tito Livio smorza gli animi scrivendo come “continuarono ad evitare i colpi l’uno dell’altro e il combattimento continuò senza che nessuno dei due fosse ferito”. Asello rincara la dose gridando a Taurea che se avessero continuato, il duello si sarebbe trasformato in una gara di velocità tra destrieri.

Il cavaliere romano propone dunque di cambiare terreno e affrontarsi come veri uomini all’interno di un fossato. Il valoroso capuano a questo punto se ne esce con una frase ambigua, un declino destinato a diventare un modo di dire conosciuto ai posteri. Vibellio Taurea risponde con un secco “minime sis cantherium in fossam!“ traducibile in “per favore, non con il ronzino nella fossa!”. L’interpretazione può variare, ma dovette suonare come un “non abbandoniamoci in queste stupidaggini”.

Al rifiuto, Claudio Asello reagisce uscendo dal fossato, così da dirigersi verso l’accampamento romano. Si sente il vincitore morale del duello e infatti tutti i legionari lo acclamano come tale, sottolineando la codardia del cavaliere campano.

Dopo l’episodio del duello, Tito Livio ci racconta l’atto conclusivo della gloriosa vita di Vibellio Taurea. L’esercito romano alla fine espugnò Capua e il console Fulvio Flacco trucidò quanti della città riteneva fossero traditori. Fu una punizione esemplare, un monito per tutte le altre città che come Capua avevano osato voltare le spalle a Roma nel momento più difficile. Una volta terminata la carneficina, dall’impietrito popolo capuano emerse una voce: era quella di Taurea, che richiamava l’attenzione del console.

“Comanda – gridò – che sia messo a morte anche io, affinché tu possa vantarti che un uomo di gran lunga più intrepido di quanto sia tu stesso, è stato trucidato da te! Ora che la mia città natale è stata presa, che i miei amici e parenti sono perduti, mia moglie e i miei figli li ho uccisi di mia propria mano per salvarli dall’insulto e dall’oltraggio. Siccome mi viene rifiutata anche l’opportunità di morire come i miei compatrioti qui, che io trovi nel coraggio la liberazione dalla vita che mi è diventata odiosa”.

Flavio Flacco considerò il nobile campano oramai impazzito. Quest’ultimo, dopo aver pronunciato le gravi parole, estrasse la spada e si trafisse il petto, suicidandosi. Il simbolo della resistenza campana contro il rancore di Roma si spense in questo modo, un po’ inconsueto per uno del suo calibro, per uno che da molti era considerato “il più valido tra i cavalieri campani”.