La Lega Anseatica, o Hansa (dal tedesco medio Hanse, ovvero “raggruppamento, gilda”), nacque come confederazione di stampo commerciale nel Nord Europa di metà XIII secolo. Ben presto si trasformò in qualcos’altro. Mantenne il suo status confederativo, è vero, ma crebbe l’ambizione nel controllare e monopolizzare il commercio da e per il Mar Baltico. Città quali Lubecca, Amburgo, Danzica, porti strategici di primaria importanza che proiettavano i loro interessi un po’ ovunque nel continente, divennero delle ricchissime realtà economiche, prima ancora che influenti attori politici e militari. Il suo sistema di monopoli commerciali, la diplomazia e persino l’uso della forza – se strettamente necessaria – resero la Lega Anseatica una protagonista del contesto geopolitico medievale. Tuttavia, con l’ascesa degli Stati nazionali e l’evoluzione dei commerci marittimi, l’Hansa perse gradualmente la sua influenza, lasciando comunque un’eredità duratura nello sviluppo economico e urbano dell’Europa settentrionale.

In prima analisi, in un’Europa frammentata, dominata da tante piccole o medie potenze in perenne conflitto fra loro, cosa permise la formazione di una lega come quella dell’Hansa? La risposta è nella domanda: l’instabilità. Cercando di non scadere in una banale generalizzazione, si può dire che mediamente i governi bassomedievali (soprattutto nella regione di cui stiamo discutendo) non riuscirono mai ad imporsi davvero secondo le loro più recondite volontà. Nel Duecento, le aree che oggi riconosciamo come Belgio, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Paesi Baltici e parte della Russia, erano costellate da una moltitudine di realtà urbane e semi-rurali che dovevano la loro fedeltà a principi, duchi, margravi, sporadicamente a dei re. Personalità simbolicamente importantissime, ma che nel concreto apparivano lontane e poco presenti nelle questioni giornaliere.

Accadeva spessissimo che le uniche preoccupazioni dei nobili, al vertice di questi staterelli, fossero le guerre, il mantenimento dei privilegi e l’imposizione delle tasse. Alcuni ambiti, come quello squisitamente commerciale, sfuggivano quasi del tutto alla volontà regolamentatrice del regnante. Il vuoto qualcuno doveva pure colmarlo, giusto? Ed ecco che alcuni dei mercanti più in vista delle città nordeuropee, in particolar modo quelle dell’area germanica, decisero di unirsi in una confederazione libera, il cui scopo principale era quello di condividere i rischi del mestiere, far fronte comune dinnanzi alle più variegate minacce e, perché no, accedere ad agevolazioni vitali per il sostentamento economico cittadino.

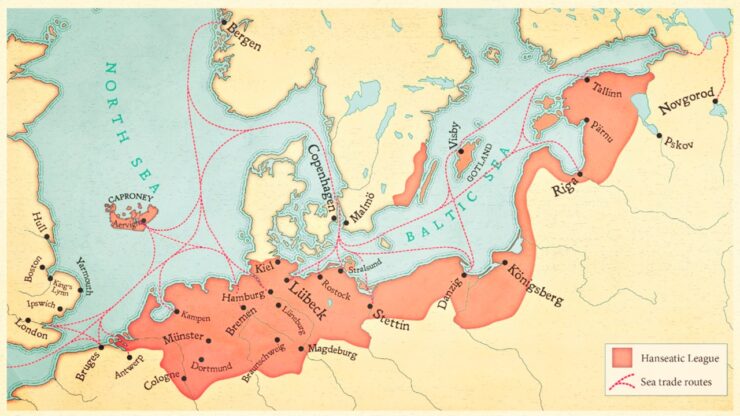

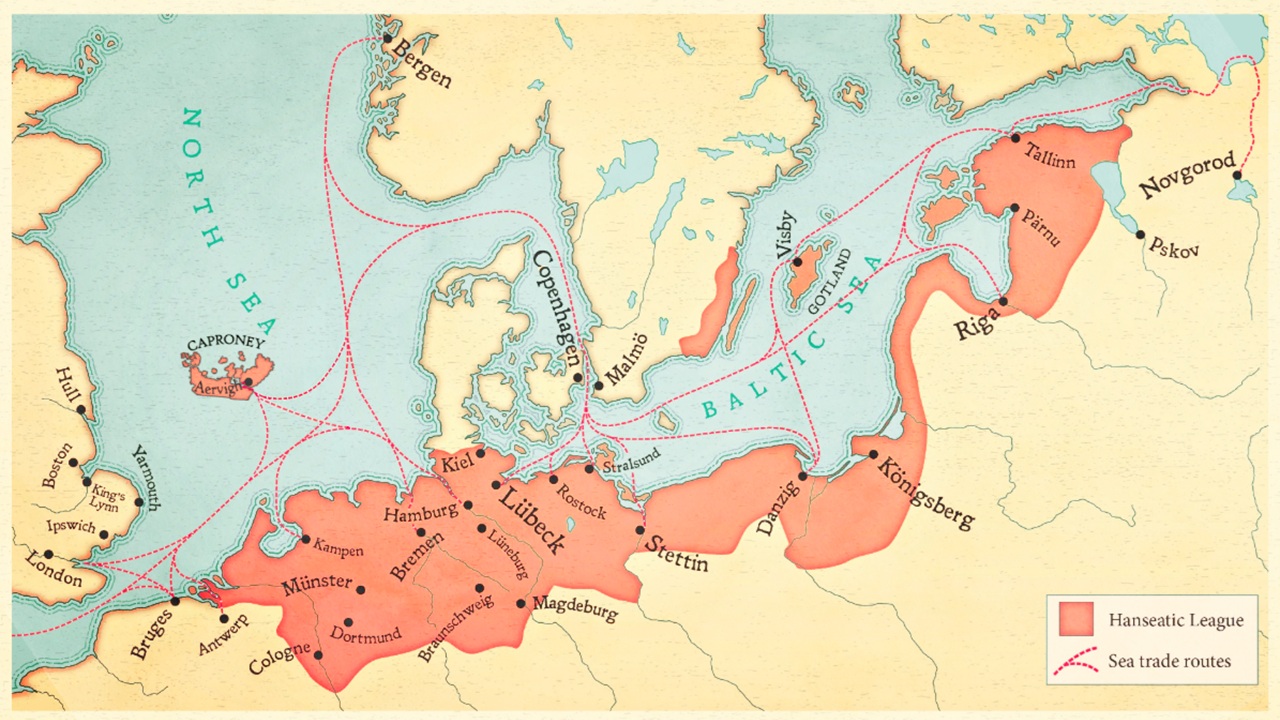

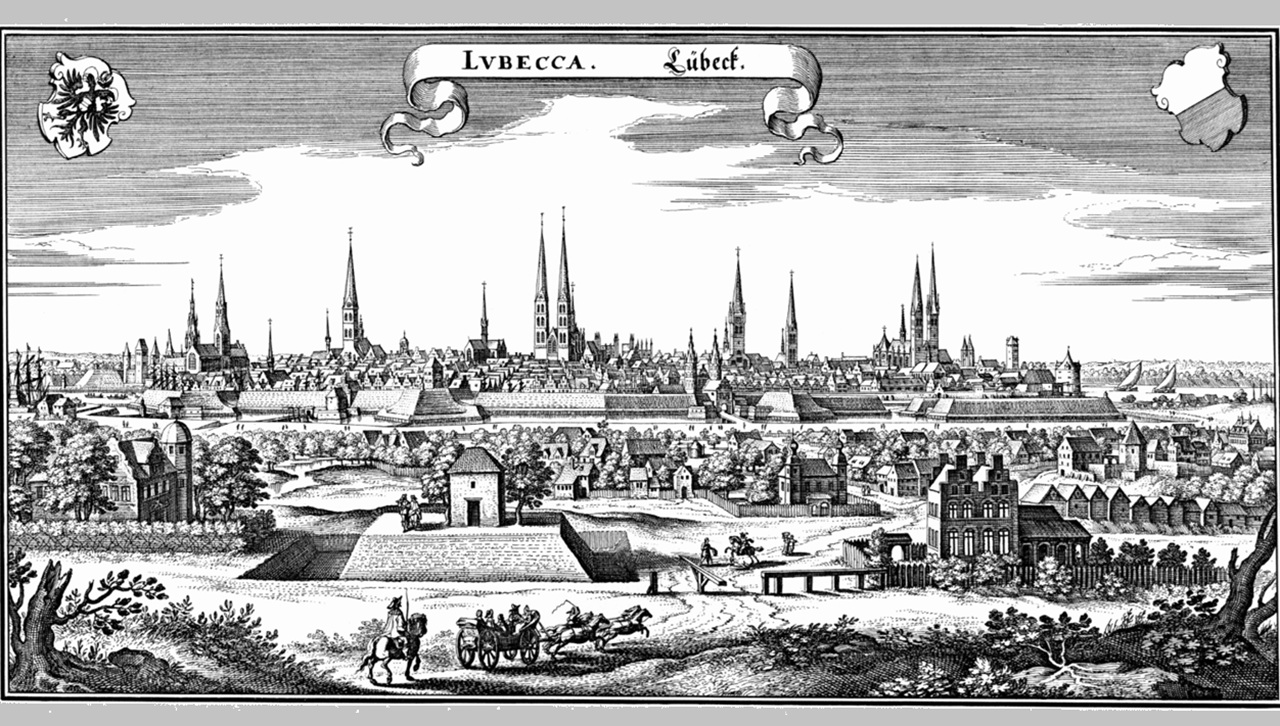

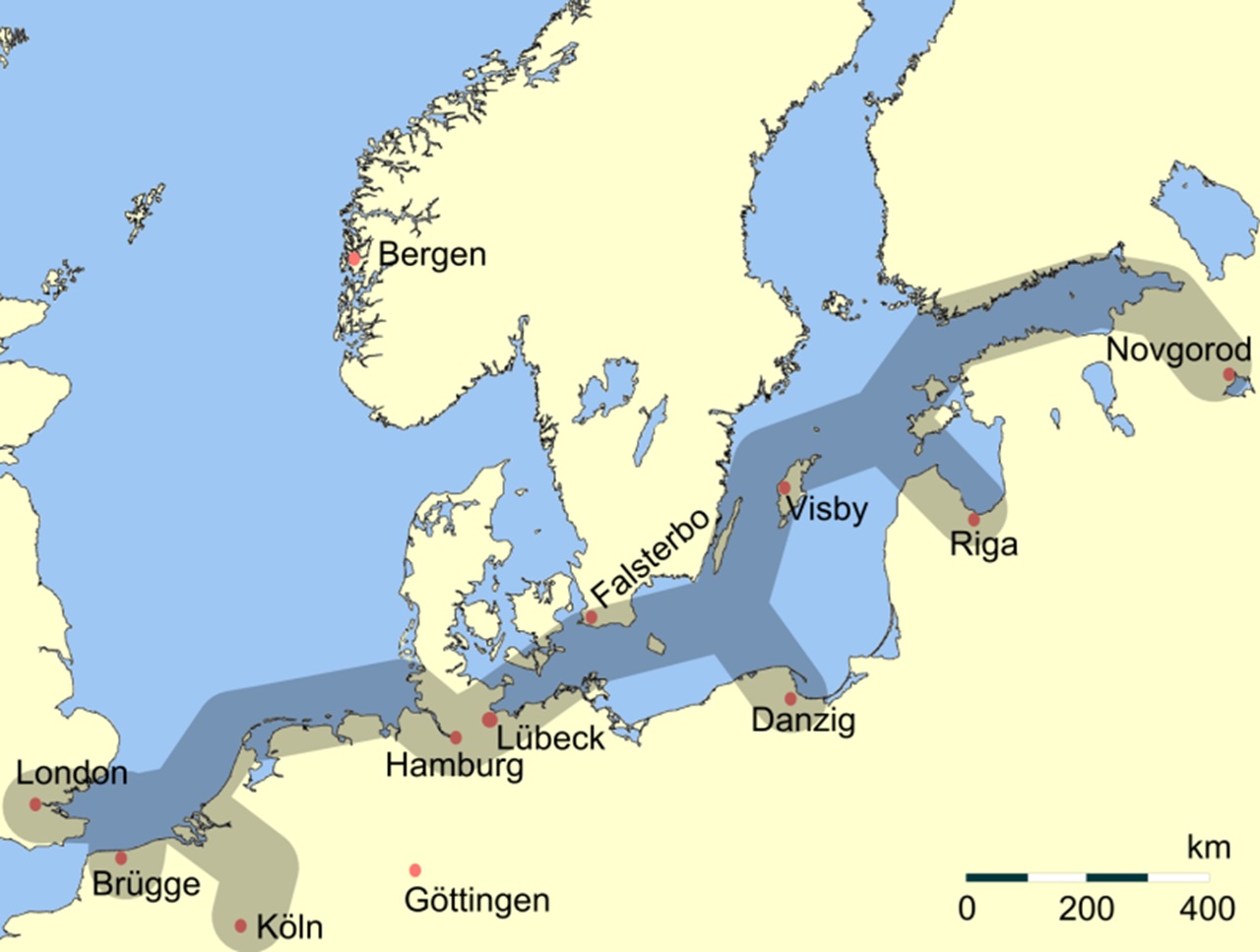

Le origini della Lega Anseatica devono essere rintracciate nella città di Lubecca, sul lato sud-occidentale del bacino Baltico, ai piedi della penisola danese. Nel 1226 l’imperatore Federico II di Svevia elevò Lubecca al rango di città imperiale. Ciò significava che gli amministratori della città divenivano dignitari imperiali, dunque unicamente fedeli al Sacro Romano Imperatore. Come ben sappiamo (in qualità di italiani), Federico II, non dissimilmente dai suoi successori, passò molto più tempo nel meridione d’Europa che non al nord. La lontananza dell’imperatore lasciò una grande autonomia decisionale ai mercanti di Lubecca e di altre città sulla sponda tedesca del Baltico. Sfruttando un intreccio di interessi sulla industria ittica e la compravendita del sale, città del calibro di Lubecca, Kiel, Amburgo, in un secondo momento anche Colonia, Rostock e Wismar, strinsero un patto confederativo. La data è quella del 1259, considerata da buona parte degli storici come fondativa della Lega Anseatica.

In realtà sulle origini dell’Hansa si discute da sempre. I motivi sono abbastanza intuibili. Non è che prima del 1259 non esistessero canali preferenziali tra i poli commerciali appena citati. Dunque si potrebbe pensare ad una proto-confederazione che va a radicarsi addirittura alla metà del XII secolo. Altri invece posticipano la nascita della lega, scegliendo come data papabile il 1356. In quell’anno si tenne la prima riunione dell’Hansetag, ossia il parlamento dell’Hansa, a cui parteciparono tutti i rappresentanti delle Hansestädte, le città anseatiche. Ragionamenti che hanno una loro validità, per carità, ma che non devono distrarci dal focus di questa analisi. A noi interessa comprendere l’impatto che questo colosso economico nordeuropeo ebbe sull’intero continente.

Tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento, alla lega aderirono città più orientali, situate in Prussia e in Livonia. Sto parlando di Danzica, Cracovia, Riga e Novgorod. I mercanti provenienti da queste città, che spesso svolgevano anche ruoli finanziari nell’ambito creditizio (sul modello italiano), entrarono nella dieta dell’Hansa, contribuendo alle decisioni prese a seconda delle evenienze, più o meno critiche, manifestatesi negli anni. Sembrano parole vaghe, ma tra poco acquisteranno senso, abbiate fede.

La Lega Anseatica non è mai stata un’organizzazione politica coerente e coesa, per quanto cercasse di apparire come tale. I membri partecipanti erano liberi di andarsene e rientrare a seconda degli interessi in gioco o per via delle diverse tendenze di governo. Sintomo di questa disunità il fatto che l’Hansa non avesse formalmente una capitale. Sì, Lubecca ospitava molto spesso le riunioni della dieta o parlava a nome delle altre Hansestädte, ma da nessuna parte vi era scritto che la città tedesca dovesse rappresentare le volontà dell’intera confederazione.

Dunque, in caso di minaccia esterna, come si rispondeva e con quali misure? Spesso le cose andavano così: le città prevalentemente interessate da una provocazione si riunivano, stabilivano dei punti comuni sui quali spingere per neutralizzare il rischio (dazi doganali, tariffe commerciali aumentate ad hoc; guerra commerciale quindi) e agivano di conseguenza. Quando ciò non bastava, si impugnavano le armi e si andava a combattere per davvero. Sia chiaro, la Lega Anseatica non disponeva di una flotta o di un esercito unito. Ognuno metteva sul campo i propri uomini e le proprie risorse, che poi agivano congiuntamente. Sarebbe tuttavia errato pensare ad un corpo unificato di pronto intervento.

Esempi concreti esistono e converrebbe quantomeno citarli. Nel 1361 l’Hansa entrò in guerra contro il Regno di Danimarca di Valdemaro IV. Il sovrano era preoccupato dall’ascesa economica e politica della confederazione e dal fatto che questa ponesse dei limiti al libero commercio danese nell’area baltica. Il conflitto ruotò attorno il controllo di Visby, il più grande insediamento sull’isola di Gotland. Avere in mano Visby significava direzionare le rotte marine per le quali passavano metallo, grano e lana dirette nelle Fiandre o in Inghilterra. I guadagni erano da capogiro e quella fetta di mercato fece gola sia alla Lega Anseatica che alla Danimarca.

Quando oltre 70 città anseatiche unirono le forze contro l’ingerenza di re Valdemaro, per la Danimarca non ci fu più partita. Con la firma del Trattato di Straslund del 1370 la lega si impose definitivamente come principale potenza economica, commerciale e politica della regione baltica. Serve una concreta dimostrazione di ciò? Bene, le clausole di Straslund imposero al regno danese l’accettazione di un eventuale veto posto dall’Hansa sulla scelta di un ipotetico re. In secondo luogo, lo stretto tra Danimarca e Svezia (noto come Øresund) divenne attraversabile esclusivamente da navi battenti bandiera anseatica. Vietato l’accesso per tutte le altre. La via per il monopolio commerciale tra Baltico e Mare del Nord era spianata.

Altre guerre combattute e vinte dall’Hansa sono degne di nota. Ad esempio con il re di Polonia si “discusse” sull’indipendenza di Danzica. Con la Norvegia si arrivò alle armi per il mantenimento di avamposti commerciali (detti Kantor, letteralmente “banchi”) su terra scandinava ma liberi dalla giurisdizione norvegese. Anche qui la spuntò la lega e il porto di Bergen divenne affiliato alla confederazione.

Così come avvenuto in Norvegia col Kantor di Bergen, accadde anche altrove, ma senza l’uso della forza. Ad esempio la Lega Anseatica stabilì delle basi importantissime in Inghilterra: Norwich, Boston e Bishop’s Lynn. Ultima, ma non importanza, la base di Londra, chiamata “Steelyard” e situata sulla sponda ovest del Tamigi, in prossimità del vecchio London Bridge. Un chicca linguistica che vi farà sorridere e al contempo riflettere sull’importanza che ebbe l’avamposto commerciale anseatico di Londra: gli inglesi presero a chiamare lo Steelyard col più informale nome di “Hall of the Osterlings”. Il nome rifletteva la provenienza dei suoi inquilini, tutti o quasi originari del nord-est europeo. Secondo alcuni dei più eminenti linguisti, “Osterlings” sarebbe la radice di “sterlina“, termine coniato per descrivere una valuta solida, facente capo ad un’organizzazione altrettanto affidabile quale l’Hansa fu.

All’apogeo del XIV secolo seguì un lento e inesorabile declino. La Lega Anseatica entrò in crisi per tanti motivi, fra loro diversi, ma mai sconnessi. L’ascesa degli Stati nazionali tolse margine di manovra alle compagnie commerciali sovranazionali che in quei regni operavano. Accadde in Inghilterra nel Cinquecento, così come in Polonia, Russia e Francia. Altro elemento da tener conto fu lo spostamento geografico delle rotte commerciali marittime, dal XVI secolo dirette nelle Americhe, in India e in Asia. Al Mar Baltico toccò la stessa sorte del Mediterraneo occidentale: il ridimensionamento del volume di affari. Cambiarono anche le necessità del mercato, non più particolarmente interessato a ciò che le città anseatiche avevano da offrire.

Infine la concorrenza “interna”, con altri attori svincolati dalla confederazione in grado di esercitare un ascendente finanziario ed economico di gran lunga superiore. Casi cittadini come quello di Norimberga in Baviera o di Augusta in Svevia sono un esempio. Per non parlare poi dei Fugger, la famiglia di banchieri predominante in quelli che un tempo erano gli affari più redditizi per la lega. La storia dell’Hansa si concluse ufficiosamente tra XVI e XVII secolo; ufficialmente nel 1863 con la vendita dell’ultimo Kontor alla città di Anversa.