In qualità di esseri umani, tendiamo a creare barriere ideologiche che per ragioni etniche, economiche, religiose o semplicemente culturali, costituiscono un’incrollabile fattore di differenziazione. Tuttavia il mondo in cui viviamo – e che stiamo lapidando senza neppure nascondere la mano artefice del misfatto – ci ricorda quanto siamo insulsi e piccoli di fronte alla calamità, alla catastrofe, alla forza di Madre Natura che è dirompente nel distruggere e portentosa nel creare. Essa predica eguaglianza, presupposto affine a ciò che di più bello sappiamo dimostrare: amore. Lo stesso amore che una famiglia di 1.700 anni fa ha palesato un’ultima volta con un semplice, disperato abbraccio. 21 luglio 365 d.C., l’isola di Cipro è una delle tante terre colpite dal sisma più violento che il Mediterraneo abbia mai sperimentato.

Di una magnitudo variabile tra l’8.3 e l’8.5 della scala Richter, il movimento tellurico ebbe per causa scatenante una subduzione tra la placca tettonica europea e quella egea. Il fenomeno geologico, asettico nella sua spiegazione scientifica, si tramutò in quel caldo giorno estivo in un cataclisma dalla spietata crudezza. L’epicentro fu la costa meridionale cretese. La testimonianza più drammatica di quell’evento, però, va ricercata più ad est, esattamente sull’isola di Cipro, allora florido dominio romano dalla discendenza ellenistica.

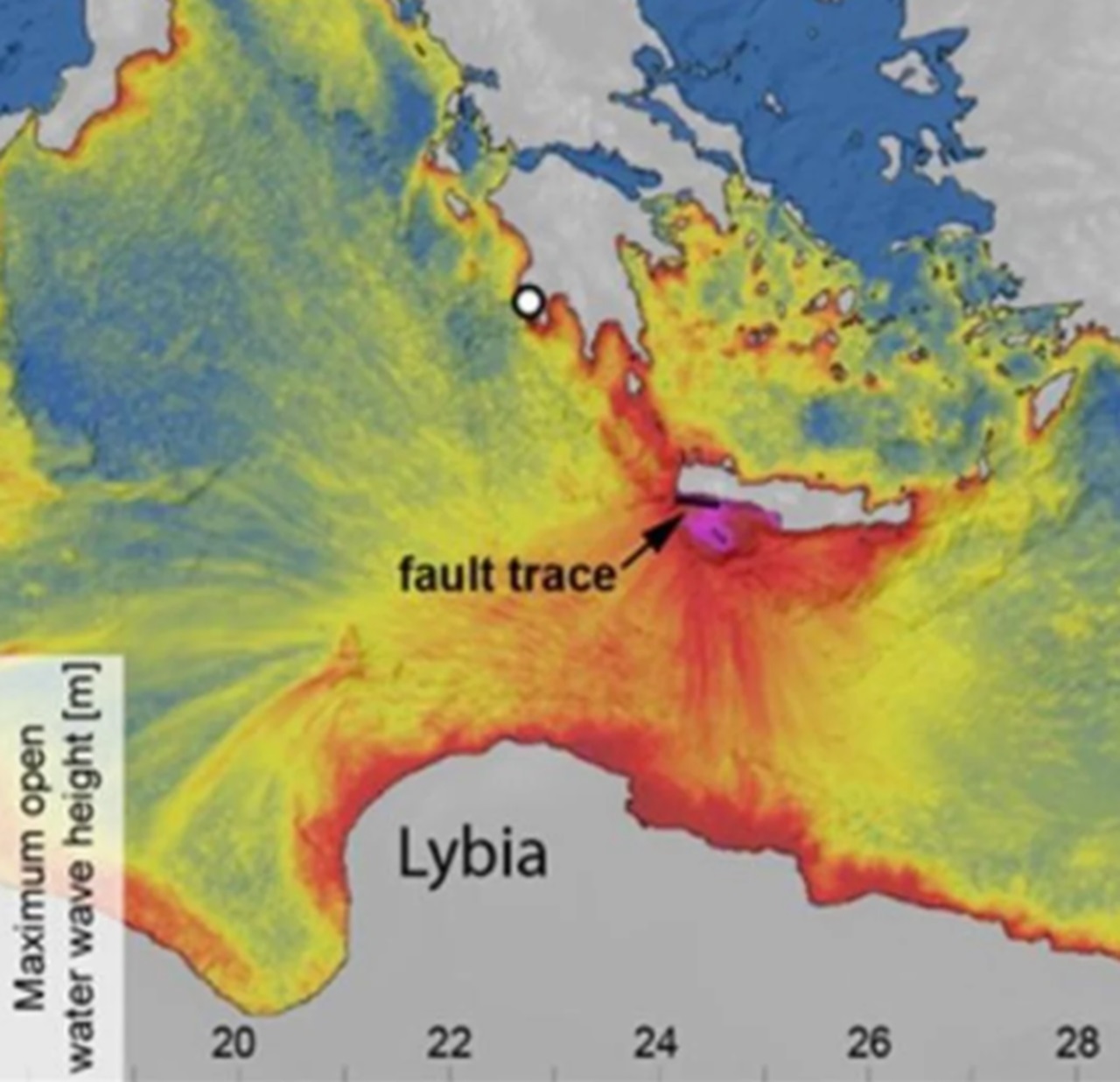

Creta tremò violentemente. Le scosse successive diedero vita ad un maremoto che ovunque nel Mare Nostrum centro-orientale portò distruzione e morte. Perché tali erano i presagi dinanzi a onde alte 12 metri che nel migliore dei casi mangiavano la costa per oltre 2 km (accadde ad Alessandria d’Egitto, così come in Sicilia o in Palestina). Stime di molto posteriori parlano di 45.000 vite spezzate e spazzate via – come se una vocale facesse tutta la differenza di questo mondo. Una famiglia cipriota, composta da un padre, una madre ed un figlio, rientrò tra quelle vittime.

Nel 1984 l’archeologo e ricercatore americano David Soren scoprì nei pressi del sito archeologico di Kourion qualcosa di eccezionale, sconcertante per meglio dire. Lo studioso, che proprio dell’antico terremoto si stava occupando, lasciò cadere lo scalpello quando intravide le ossa di tre individui, chiaramente uniti in un disperato, forse rassegnato, abbraccio, l’ultimo. Il piccolo tra le braccia della madre, quest’ultima avvolta dalla stretta rassicurante di un padre che non vuole abbandonarli, perché “cascasse il mondo” quella è la sua famiglia e nulla, neppure una sciagura può strappargliela. Un giudizio postumo potrebbe convalidare (almeno in parte) quella tenacia, quell’affetto reso eterno da una scoperta archeologica di quarant’anni fa.

L’indagine archeologica rinvenne i resti ossei all’interno di una complesso residenziale di epoca romana. Presto gli scheletri viaggiarono verso il vicino Museo Archeologico di Kourion, dove ancora oggi i visitatori possono osservarli, esposti in un’apposita teca conservatoria.

E allora tra le pieghe del mio animo sorgono delle lecite domande. Quanto può valere la coeva suddivisione amministrativa dell’impero tra i fratelli Valente e Valentiniano di fronte a quella tragedia del 365? Cosa ci lasciano le contemporanee pressioni germaniche sul Danubio se comparate alla devastante forza del mare? Perché impugnare la spada contro un nemico il più delle volte immaginario quando una famiglia cipriota di un passato lontanissimo ci insegna il significato di un abbraccio quando si è faccia a faccia con la morte, concreta nella sua imminenza. Traiamo spunto da questo passato, non farlo sarebbe da stolti.