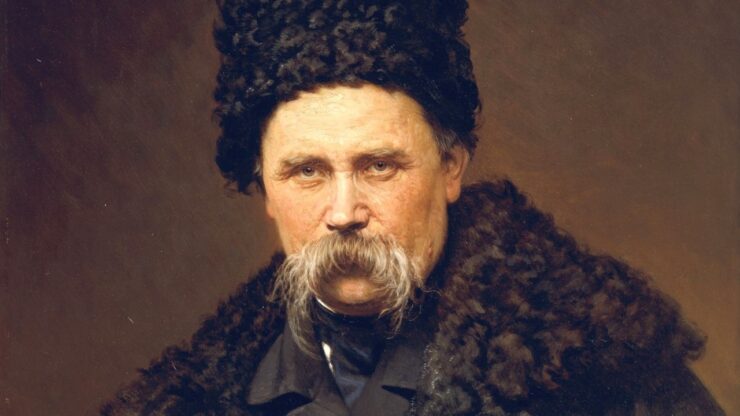

Fornire una base culturale sulla quale poter edificare qualsiasi tipo di sforzo intellettuale e creativo. Essere l’esempio ispiratore per i tanti che verranno e per i molti che proveranno ad imitare o ricalcare le imprese letterarie ed artistiche, emulare in definitiva quanto di bello e straordinario è stato già fatto. Così me lo immagino, più o meno, un padre della cultura. Senza cercare altrove, noi italiani possiamo puntare l’indice su Dante, il Sommo Poeta che non ha bisogno di presentazioni e per il quale, dal punto di vista strettamente intellettuale, esiste un “prima” ed un “dopo”. Una bipartizione radicale che accentua l’importanza di questa figura mistica, quasi facente parte di un tempo immaginario. Quello che per noi fu Dante Alighieri, per la cultura europea orientale – nella fattispecie ucraina – fu Taras Hryhorovyč Ševčenko. Oggi voglio raccontarvi la sua storia.

Un tentativo arduo, non per la complessità del materiale biografico o per l’astrusità del messaggio artistico che l’autore volle lanciare durante la prima metà dell’Ottocento. No! Il problema sta nel presente, nelle grigie dinamiche che rappresentano motivo di guerra tra Russia ed Ucraina. Perché è là che il nostro pensiero (giustamente) corre. Ma per quest’occasione bisogna fare uno sforzo, è necessario dunque non scadere nella faziosità, apprezzando per quanto possibile il valore razionale di un essere umano, come tanti ce ne sono sulla faccia della terra. A mio avviso il disclaimer era doveroso, proseguiamo oltre.

Taras Hryhorovyč Ševčenko nasce a Morynči, piccolo villaggio allora parte del Governatorato di Kiev, il 9 marzo 1814. Povertà, terra e soprusi, questo è il destino comune di tutti i servi della gleba in quell’Impero Russo arretrato, quasi anacronistico, ancorato alla consuetudine medievale per tutto ciò che riguardava il diritto dell’uomo a vivere. Una realtà sulla quale andrebbe fatta una brevissima digressione, poiché propedeutica all’intera narrazione. Il territorio dello zar era costellato di latifondi. Questi prevedevano la coesistenza di padroni e servi, sfruttatori e sfruttati, carnefici e vittime. Nascere mužiki (contadini) significava non poter decidere per se stessi. Significava dover lavorare lo stesso pezzo di terra finché il padrone l’avesse ordinato. Una condizione tanto deplorevole da aizzare gli animi letterari dei vari Nikolaj Gogol’, Ivan Turgenev e Anton Čechov, solo per citarne alcuni dei più critici.

Il medesimo destino che apparentemente accolse Ševčenko alla nascita. Forse lontano discendente di una famiglia di cosacchi ribelli (il tema ritornerà nell’opera dell’autore), Taras si ritroverà a vivere nell’indigenza più assoluta fin da subito. Ciononostante il padre, che riconosceva nel figlio un ingegno distinto, permise a quest’ultimo di imparare presso un precettore a leggere e a scrivere. Per una serie di sfortune e problematiche familiari (morte precoce della madre e del padre, affidi vari, forte disagio domestico) intorno alla metà degli anni ’20 del XIX secolo, Taras dovette rimboccarsi le maniche e cavarsela da solo. Pur non allontanandosi dal latifondo del ricco padrone Vasili Engelhardt, intorno ai 15 anni poté dire di aver svolto una serie indeterminabile di lavoretti. Venuto a mancare Vasili, l’eredità passò al figlio maggiore, Pavlo Engelhardt. Un “colpo di fortuna” (se così lo si può definire col senno di poi) per Ševčenko.

Il nuovo padrone ammirava le doti artistiche del giovanissimo contadino, perciò lo prese come servitore di palazzo. Di tanto in tanto Pavlo concedeva a Taras di ritrarlo, purché si fosse prodigato con tavolozza e pennello solo ed esclusivamente in sua presenza. Disobbedire era fuori discussione. Accadde che il proprietario una notte sorprendesse il talentuoso servo a dipingere di nascosto. Seguirono delle dolorosissime punizioni corporali, che segnarono l’animo di Ševčenko. Malgrado l’episodio, Engelhardt non precluse al giovane pittore la possibilità di accompagnarlo a San Pietroburgo, dove egli ebbe la fortuna di incontrare intellettuali ed artisti affermati nella scena russa. Particolarmente proficuo fu l’incontro con Karl Bryullov, allora direttore dell’Accademia d’Arte. Il pittore (che tra l’altro soggiornò a lungo in Italia) riconobbe l’estro di Taras; perciò fece da intermediario per vendere alcune opere di Ševčenko e con quei soldi il ragazzo riuscì a “riscattarsi” pagando l’indennizzo per la libertà al padrone.

Siamo perciò al 1838. Come avrete notato, per ora mi sono concentrato solo sull’anima pittorica di Ševčenko (che poi era quella più nota ed apprezzata dai suoi contemporanei). Tuttavia egli non fece mai mistero delle sue velleità letterarie. Fino al 1840 scrisse per lo più poesie, relegandole all’ambito del privato non volendole pubblicare. Si fece forza in quell’anno, dando vita al raccolta poetica “Kobzar“. La scelta del nome non fu casuale. Il Kobzar nella tradizione ucraina era il cantastorie, il trovatore itinerante conoscitore di leggende e miti fondanti. Ecco, appunto, Kobzar divenne “fondante” per l’intero panorama letterario e culturale ucraino, parafrasando gli entusiastici commenti di Ivan Franko (altro pilastro, seppur successivo, della letteratura ucraina). Nei primi anni ’40, tra riconoscimenti al merito artistico e medaglie varie, Ševčenko pubblicava un altro poema epico incentrato sulla storia della sua terra: Hajdamaky.

Risale sempre al medesimo periodo la volontà (realizzata in parte) di dipingere una serie di acqueforti ispirate al folklore e alla tradizione dell’Ucraina. Girò quelle pianure in lungo e in largo per ben tre volte, incontrando scrittori e filosofi di rilievo. Restò profondamente colpito dalla condizione contadina, di una durezza inenarrabile e spesso descritta come crudele, per non dire ingiusta. Questi caratteri saranno poi ripresi e reinterpretati dalla propaganda sovietica, la quale svestì l’opera di Ševčenko di tutti quei connotati nazionalistici, lasciando inalterato il messaggio egualitario, cardine dell’essere operaio contro il vetusto sistema rurale.

Non di rado la vita dei grandi autori, quale fu Taras Hryhorovyč Ševčenko, è caratterizzata da contrasti e dissidi con l’autorità costituita. La vicenda dell’artista ucraino non fa eccezione. L’autocrazia zarista mal sopportava la proliferazione di società segrete portatrici di istanze politiche e sociali considerate “sovversive”. Il duro regime poliziesco, repressivo nei confronti di queste associazioni, rivolse le proprie attenzioni sulla Confraternita dei santi Cirillo e Metodio (la società segreta si poneva come obiettivo l’abbattimento della monarchia Romanov e la costituzione di una federazione di stati autonomi; tra i programmi della Confraternita spiccava l’istruzione gratuita ed universale, l’abolizione della servitù della gleba e l’abbattimento della censura). Ševčenko era affiliato all’associazione e quando nel 1847 la Terza Sezione (polizia politica, precorritrice della ben più nota Ochrana) ne arrestò i capi, riuscirono a risalire al poeta-pittore, residente a San Pietroburgo.

Ad incriminarlo fu una poesia ritrovata tra le carte della società firmata Taras Ševčenko. Il testo, in lingua ucraina, si risolveva in una presa in giro della famiglia imperiale. L’autore incriminato andò a processo dove lo accusarono di scrivere in un idioma proibito, di essere un agitatore politico (un perseverante ribelle cosacco) e soprattutto di apparire come un ingrato, in quanto ex-servo affrancato per il buon cuore del suo padrone (e non per i soldi spesi in funzione del riscatto…). La condanna fu perentoria: reclusione e successivo esilio come soldato semplice ad Orenburg, negli Urali. Ah, avrebbe raggiunto la località a piedi, attraversando paludi e foreste oscure in settimane di marcia. Inoltre i giudici posero il divieto di scrivere e dipingere. La privazione durò fino al 1857, quando si materializzò la grazia imperiale.

Gli ultimi anni di vita dello scrittore-pittore furono all’insegna della spossatezza e della malattia. L’esilio lo colpì nel fisico, oltre che nell’anima. A catena presentarono il conto una cirrosi epatica, problemi cardiovascolari e il ritorno della scarlattina (avuta in gioventù). Nel 1859 l’autorità zarista concesse all’uomo di poter lasciare Nizhniy Novgorod (dove si era stabilito temporaneamente) per tornare a casa, nella sua Ucraina. Gioia effimera, visto che la polizia trovò il modo di arrestarlo nuovamente per blasfemia, vietando definitivamente il ritorno in patria. Prese la strada di San Pietroburgo dove, in condizioni di salute precarie, si spense all’età di 47 anni, il 10 marzo 1861. L’anno non vi dice nulla? Esattamente una settimana dopo un decreto imperiale firmato da Alessandro II emancipò tutti i contadini dalla servitù – non dimentichiamoci che 40 milioni di persone dovettero “pagare” per quella libertà, corrispondendo una cifra di denaro agli ex padroni.

I funerali vennero celebrati due mesi dopo la dipartita, nella città di Kaniv, sulle sponde del Dnepr. Come a voler rendere giustizia ad una produzione letteraria e pittorica degna di nome, citerò i freddi numeri che la contraddistinguono: 237 poesie (poche delle quali pubblicate quando ancora in vita) e 835 opere d’arte. Gli sforzi di Taras Hryhorovyč Ševčenko contribuirono alla formazione di un linguaggio “alto” ucraino, ad una riscoperta culturale in termini non tanto etnici (sempre slavi erano) quanto nazionalistici e patriottici. Ecco come uno schiavo contadino divenne il padre della cultura ucraina.