Con gli occhi lucidi, amiamo ricordare le imprese cinematografiche dei vari Bruce Lee o Jackie Chan, senza dubbio due dei massimi rappresentanti di quell’arte marziale impropriamente chiamata Kung fu. Dietro quelle movenze micidiali e sinuose si nasconde uno spaccato temporale ampio, anzi, ampissimo, di cui spesso si perdono addirittura le tracce. Quest’oggi sarà mia intenzione scavare fino all’origine delle Arti Marziali Cinesi, cercando al contempo di farvi scoprire un mondo forse inedito, certamente affascinante.

Parto dall’etimologia. Potrebbe sorprendere, ma il termine Kung fu è di uso recente, in quanto secondo il vocabolario cinese (anche se sarebbe più corretto parlare di “vocabolari cinesi”) esso indicava in origine l’abilità acquisita in qualunque ambito per mezzo del duro lavoro e della massima dedizione. Solo nel XX secolo la comunità cinese ha iniziato a riferirsi alle arti marziali tradizionali con il nome “Kung fu”. Prima del secolo scorso (e in parte ancora oggi) ci si riferiva ad esse col termine Zhonghua wushu o, più semplicemente, wushu. Perché si scelse allora proprio il termine Kung fu? I film inerenti a questo genere erano noti in Cina col nome gongfu, che in Occidente (leggasi Hollywood) abbiamo deformato nel termine che tutti noi conosciamo.

La storia del Kung fu affonda le sue radici nella Cina di 4.000 anni fa. Se il dato cronologico è pressoché accertato, quello inerente ai fatti è intriso di leggende e mezze verità. Così come è offuscata e nebulosa la storia della Dinastia Xia, la prima a regnare in Cina, sotto la quale si sarebbe sviluppata l’arcaica arte marziale. Leggenda vuole che il primo maestro fosse il cosiddetto “imperatore giallo” Huangdi. Il problema con questa narrazione dei fatti è che non esistono fonti coeve che possano accertare quanto detto. Solitamente si prende per buona la storia, ma lo si fa solo se muniti di scetticismo e spirito critico, ecco.

I primi riferimenti attestabili sulle arti marziali cinesi sono i cosiddetti Annuali di Primavera e Autunno, del V secolo a.C. Cronache, queste appena citate, che ragionavano sulla perfezione di uno stile combattivo incentrato su “colpi duri e movimenti morbidi” (traducendo l’originale). Forse con movimenti morbidi si vuol far riferimento a quello che già accade nel jujutsu, in cui il difensore sfrutta a proprio vantaggio l’aggressività di chi offende. Detto ciò, per osservare una diffusione a tutto tondo del Kung fu in terra cinese bisogna attendere il V o VI secolo d.C. all’incirca. Dimostrazione concreta è la nascita nel 495 d.C. del famoso Tempio Shaolin, dimora sacra in cui nacque il Buddismo Chan e lo Shaolinquan. Avete presente i monaci in veste gialla capaci di buttare giù un omone di due metri e mezzo utilizzando solo il mignolo di una mano? Ecco, sono loro.

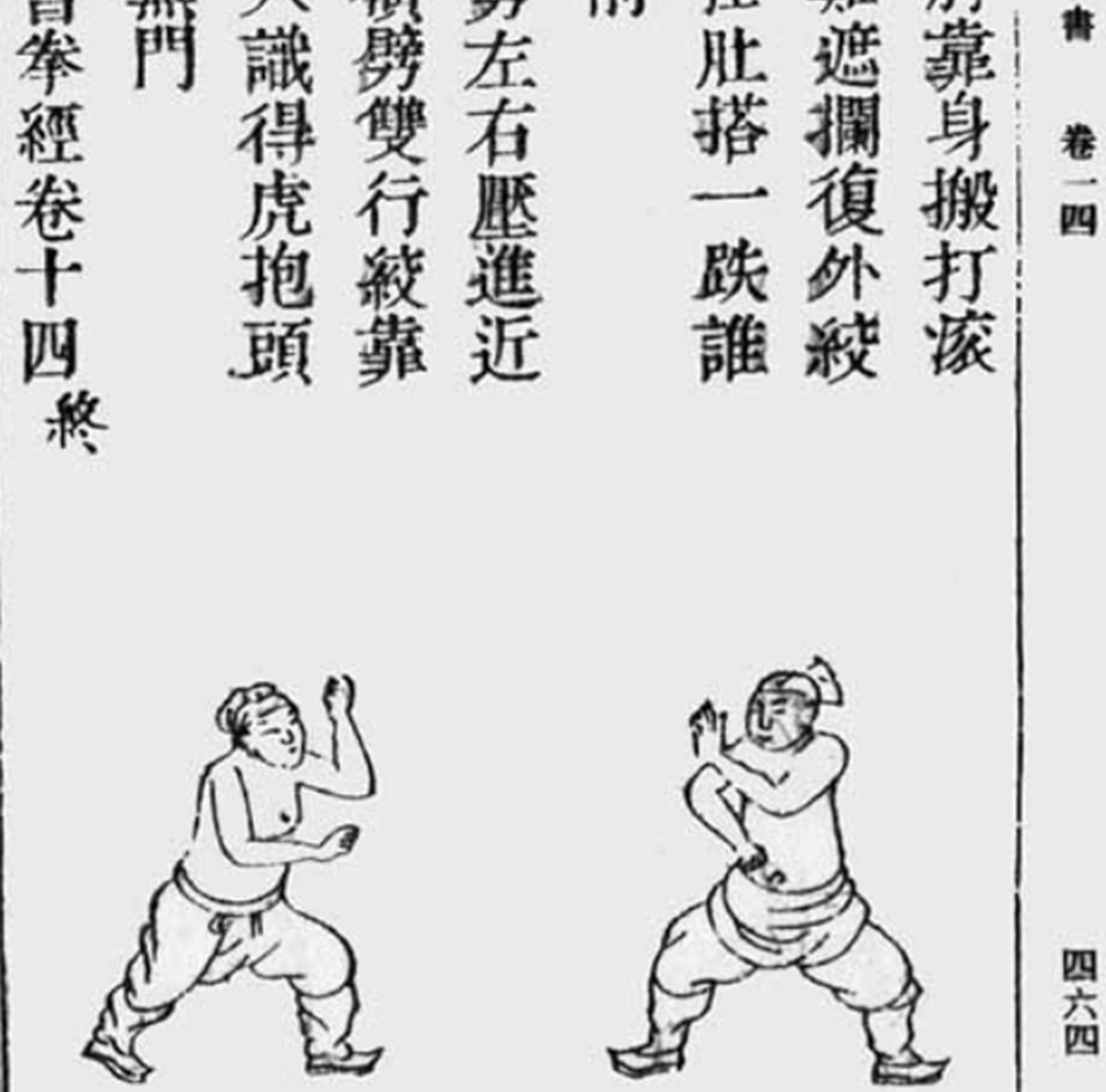

Il Tempio Shaolin (altresì noto come Monastero Shaolin o Shàolín-sì) serve alla narrazione, perché è qui che per la prima volta le arti marziali siniche trovarono formalizzazione. Soprattutto a metà del VI secolo i monaci si resero conto dell’importanza di quella tecnica combattiva. Ragion per cui gli stessi iniziarono a stilare documenti per descriverla filosoficamente, artisticamente e, cosa più importante, teoricamente! Purtroppo si ha un buco di quasi mille anni per quanto riguarda le fonti. Si torna a scrivere e parlare di Kung fu (termine che utilizzo solo per convenzione) tra il 1560 e il 1590. In quest’epoca, il generale a servizio dei Ming, tale Qi Jiguang, scrisse il Jixiao Xinshu (Nuovo trattato sull’efficienza militare). Il testo, che riprendeva le conoscenze dei monaci Shaolin e le poneva al centro di un’ideale tenacia militare dell’esercito, ebbe fortuna editoriale e si diffuse in tutta l’Asia orientale.

Approdando a tempi meno remoti, sapevate che la famosa Ribellione dei Boxer (1899-1901) è strettamente legata al Kung fu? Sì, perché il moto originò da organizzazioni popolari cinesi (dedite all’autodifesa dei villaggi, alla giustizia e alla concordia) le quali traevano la loro base sociale da scuole di wushu. I vari eserciti europei, riferendosi a tali centri, li screditarono come “scuole di pugilato”, appunto boxer. Lo stesso nazionalismo cinese si avvalse degli insegnamenti del Kung fu per avvalorare le proprie prerogative politiche e sociali. Quest’ultime fondate sulla forza dirompente e su una non meglio specificata “superiorità”. Salvo qualche problema etico incontrato dal Kung fu durante gli anni della Rivoluzione Culturale (1966-76), anche la Repubblica Popolare Cinese finì per asservire le arti marziali ai propri scopi propagandistici. Il resto della storia è cosa nota, con gli ultimi decenni in cui il Kung fu è divenuto un fenomeno di massa.