Visitando il suggestivo cimitero di Goldfield, Nevada, potreste imbattervi in una lapide candida, dall’aspetto marmoreo, seppur di dura pietra stiamo parlando. Sulla modesta stele funebre, di un rosso intenso, vivace come la tonalità di un papavero in fiore, spicca la scritta “Unknown man died eating library paste july 14 1908” ovvero “Sconosciuto morto mangiando colla per libri 14 luglio 1908″. Singolare come epitaffio, vero?

Questa storia, con la “s” minuscola, ha catturato completamente la mia attenzione, ricordandomi una regola che per lo storico del XXI secolo (cosa che io non sono) è a dir poco sacra: il passato non è fatto solo di grandi imperi e gloriose imprese, non è una sequenza ben delineata di battaglie e guerre, linee dinastiche e date dalla rilevanza oggettiva. Il passato che ci lasciamo alle spalle ma di cui vogliamo tener traccia tangibile è fatto anche di piccole cose, vite quotidiane, curiosità apparentemente di poco conto ma dal valore intrinseco spaventosamente sottovalutato. Ecco, la storia dello sconosciuto venuto meno per aver ingerito della banalissima colla per libri mi ha ricordato tutto ciò.

Lo scenario di questa vicenda è totalmente diverso da quello che si potrebbe prevedere se si osservasse Goldfield in questo esatto momento. Il nome tradisce il suo presente, ma non il suo passato. Oggi terra desolata, arida tanto per il clima quanto per la vita che non c’è. Un tempo la città godeva invece di miglior salute. Tra Otto e Novecento il centro urbano era la palese dimostrazione di cosa significasse, negli USA, la locuzione “Corsa all’Oro”. La città ospitava le miniere auree più produttive dell’intero stato; luoghi in cui si “sfornavano” ben 700/800 tonnellate di oro grezzo l’anno.

Opportunità di lavoro si traduceva in ricchezza, benessere, cultura e svago. 30.000 abitanti nel 1908 potevano accedere a tutto ciò, o per meglio dire, la maggior parte di loro potevano. Eh sì, perché le cifre tonde spesso tendono ad ingannare. Tra quelle 30.000 anime se ne trovavano alcune impossibilitate a poggiare il cibo sulla tavola una volta al giorno. E se le cose andavano proprio male, quella tavola neppure ce l’avevano, così come mancava un tetto sulla testa. Vagabondi, vittime di un disagio economico prima ancora che sociale, distaccati da una realtà lineare per tutti, ma non per loro. Fu un senzatetto, secondo le cronache locali, ad imbattersi in un barattolo di colla per libri quel 14 luglio 1908. Lo si poteva intuire semplicemente osservando la pelle increspata sul volto dell’uomo: aveva fame, troppa fame. Talmente tanta da poter mandar giù qualunque cosa pur di appagare un bisogno disperato.

Così fece, ingerendo quel barattolo insolitamente nocivo per la salute perché al 60% composto da allume. Non proprio una boccata di salute. Le testimonianze sono esplicite sugli ultimi istanti di vita. Atroci e insostenibili dolori accompagnarono quella povera creatura nel trapasso verso un mondo migliore, forse. Il medico cittadino, tale Dottor Turner, eseguì l’autopsia e confermò le cause della morte.

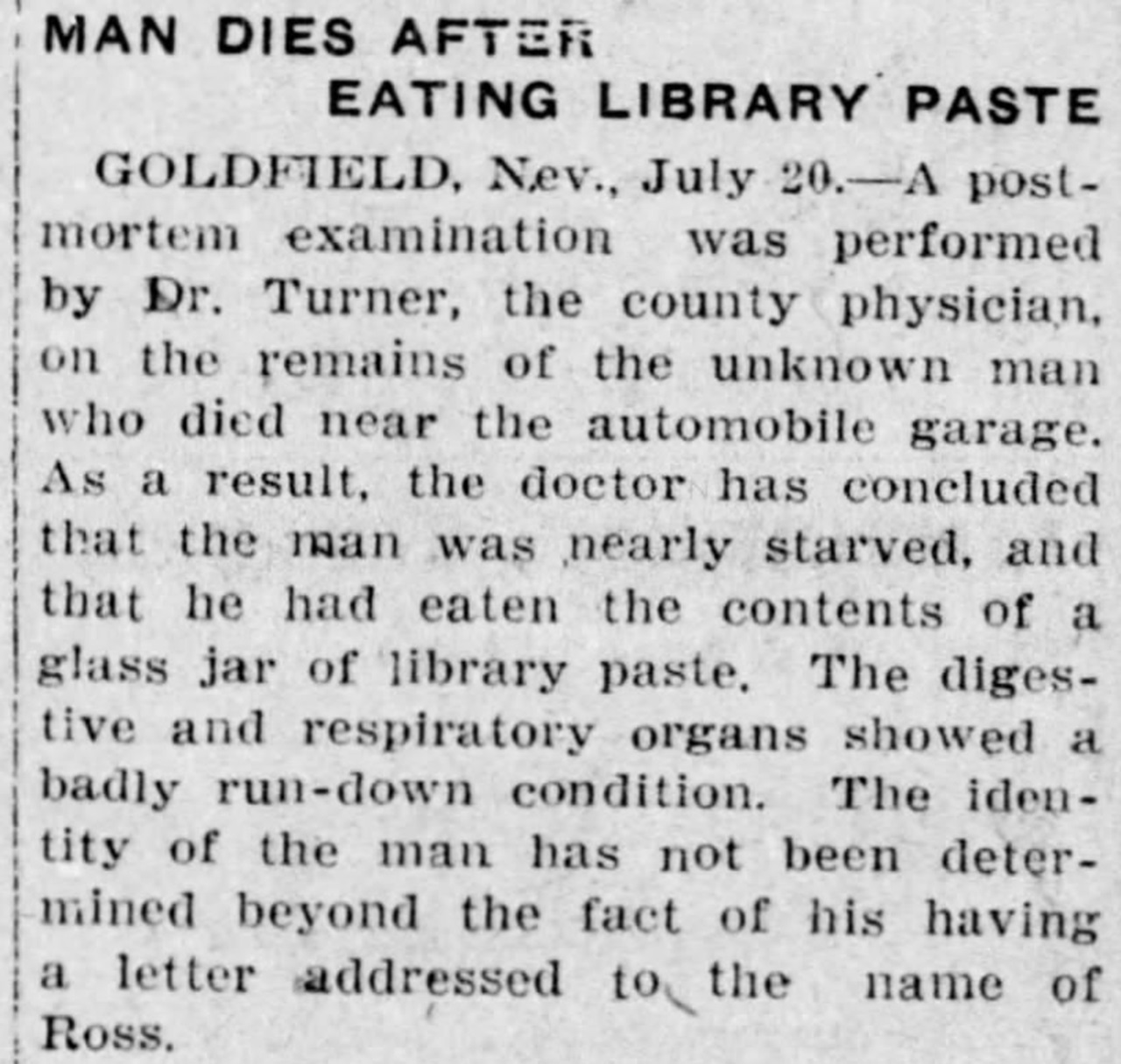

Una storiella da bar, di quelle che racconti perché ti sembrano simpatiche, strane, utili a colmare il vuoto di tempo tra un sorso di birra e l’altro. Vero, anche questo si può dire, ma la semplicità di questa vicenda è solo apparente perché sul fatto scrisse il giornale locale, il Reno Gazette-Journal, riportando l’accaduto nell’edizione del 20 luglio 1908.

Perciò mi chiedo: quale lezione poter ricavare da una storia così tragicamente folle da sembrare parte di una leggenda? Oltre al fatto che mangiare colla non sia proprio una grande idea, ci si potrebbe interrogare sulle condizioni socio-economiche di Goldfield all’alba del XX secolo; su cosa volesse dire vivere in un simile vivace contesto cittadino impregnato di logiche assuefacenti, come la febbre dell’oro e la realizzazione del fantomatico American Dream. Pensare che tutto parta da una lapide consumata dal vento desertico e dall’insolito epitaffio costantemente riverniciato di rosso è pressoché stupefacente, ma forse sono io quello strano.