“Lungo le sponde del Torano, da Alife a Piedimonte, era un formicolar di gente, un andare, un venire, un aggirarsi per quei dintorni, ricercando, trasportando, ammassando […] Vedevi qui e là disperse, e più o meno infrante e sgangherate, arche, casse, panche scaffali, armadi da bottega […], tronchi di faggi, alberi di ogni sorta. E l’animo, già rattristato e stupefatto delle cose udite e viste, cadeva nella più profonda amaritudine allo spettacolo che gli si offriva nella Cappella di S. Antonio Abate, sul cui spiazzo giacevano rimescolati 12 cadaveri di uomini e donne, vittime del flagello”. Queste le parole del medico locale Vincenzo Coppola, testimone oculare di quella disgrazia venuta dall’alto e materializzatasi in tutta la sua dirompente forza il 13 settembre 1857. Questa la sciagura, nella sua accezione alluvionale, che distrusse un’intera località 167 anni fa.

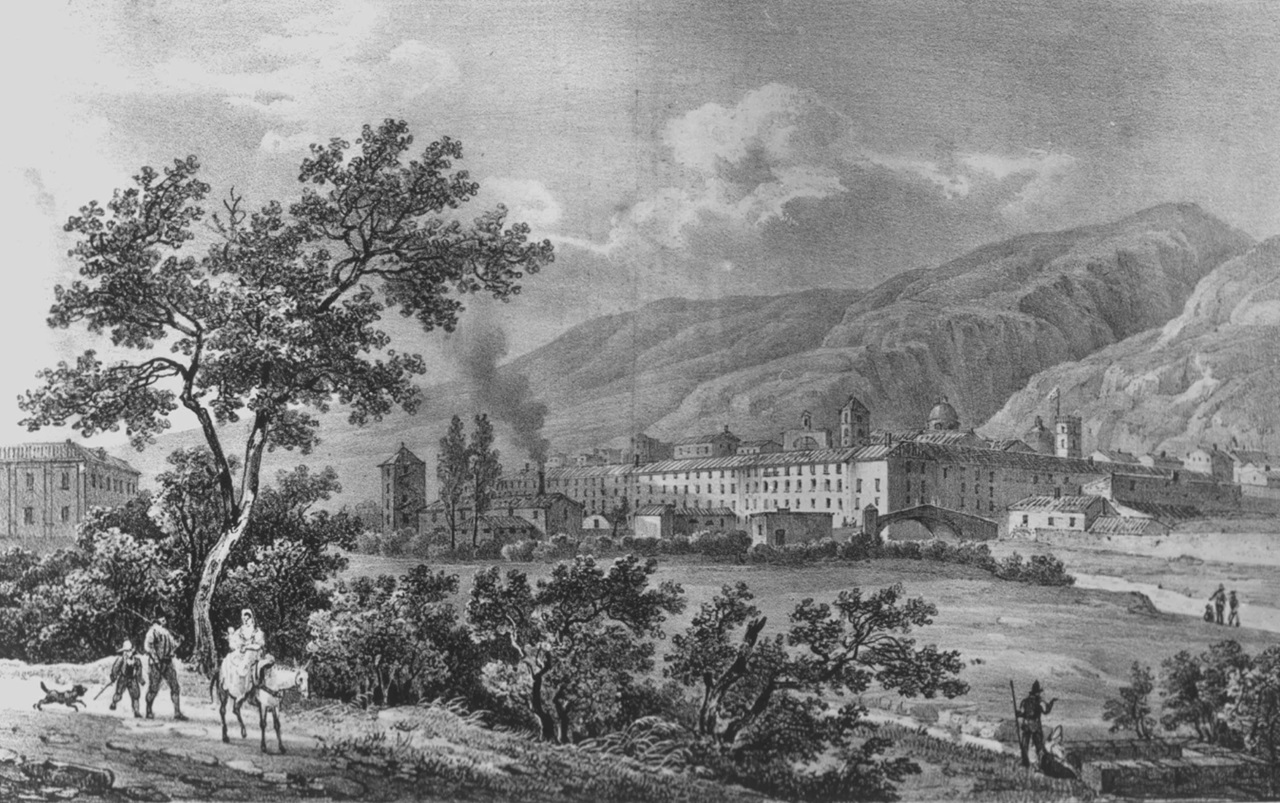

Prima però bisogna chiedersi cosa fosse Piedimonte d’Alife (oggi Piedimonte Matese, prov. Caserta) a metà del secolo XIX. Certamente si trattava di un centro produttivo di primaria importanza, visto l’opificio di ideazione svizzera (e più nello specifico della famiglia Egg) operativo fin dalla dominazione francese (1805-15). Anche sotto i redivivi Borbone-Due Sicilie il centro cittadino non perse il suo smalto in termini di rendimento manifatturiero. Diverso il discorso se spostiamo la lente d’ingrandimento sulla qualità della vita paesana – impoverita da un regime fiscale asfissiante – e sulla situazione politica. In particolare, riguardo a quest’ultima bisogna sottolineare l’attivismo del brigantaggio e la formazione di società carbonare, fenomeni proliferanti, accomunati dall’assente risposta di un’arretratissima istituzione regia.

Sebbene scarno e poco approfondito nelle mie parole, questo era il quadro entro il quale si inserisce l’alluvione del 13 settembre 1857, che poco o nulla c’entra con le vicende umane e che anzi finisce per appiattirle di fronte l’inviolabile legge della natura. La preziosissima deposizione di Vincenzo Coppola, se letta assieme ad altre ricostruzioni degne di nota (vedasi Dante B. Marrocco, Piedimonte Matese, storia e attualità, Edizioni A.S.M.V., 1980), permette di calarsi idealmente in quello scenario catastrofico, annunciato con ristretto anticipo da accecanti lampi e dal fragore dei tuoni. Sì, perché già dalla sera del 12 gli abitanti di Piedimonte si resero conto che qualcosa nel cielo non andava. Troppo cupo e minaccioso per un semplice scroscio. Inoltre era fresco il ricordo del ’41, quando un’altra grande inondazione mise a dura prova la resilienza del paese.

All’alba del 13 settembre, il firmamento si pronunciò con violenza, scatenando fortissime raffiche di vento e rilasciando una pioggia a dir poco battente. Il fiume Torano allora scorreva all’interno del centro abitato ed era solito gonfiarsi con l’arrivo delle piogge stagionali. L’acqua che cadde quel giorno non aveva nulla a che fare con le solite precipitazioni, contenute nel limite del normale. Chiunque nel Matese ne prese atto fin da subito: “Verso il mezzodì, fattosi il cielo più orribilmente fosco, rovesciossi a secchia la pioggia”. Sostiene un testimone degli eventi il quale non manca di aggiungere “La sopraffatta piena, straripando fin dal principio da’murilaterali, e poco dopo abbattendo il sinistro. Perciò allagando i campi e le ville alle estreme falde del Cila, non tardò a far breccia anche in più punti del muro destro, posto a baluardo della città”.

Straripato il fiume, l’inondazione raggiunse il suo acme. Il nemico, l’acqua, che con tanta veemenza spazzò via abitazioni, beni materiali, quanto di buono era stato racimolato in tempi difficili, rese impraticabili strade e campi, cosa più importante: privò molti della vita. I 12 corpi esanimi ai quali fa riferimento Coppola divennero molti di più nell’arco delle ore e dei giorni successivi. Il moto alluvionale accompagnò a valle tante altre anime, in buona pace di quelli che avevano sottostimato la conta delle vittime.

Purtroppo l’uomo tende a dimenticare. Il gravoso profluvio del 1857 a lungo è rimasto un evento marginale per la storia della regione. Un qualcosa che solo le carte più vecchie ricordano ma che nella memoria dei più è divenuto un evanescente quanto labile ricordo. La cittadinanza piedimontese non è inciampata nel tranello della caducità (anche per via del dissesto idrogeologico, tematica ricorrente per 3/4 della nostra Italia). D’altronde non si dimentica facilmente il giorno in cui il cielo cadde sui tetti, i campi e le strade di Piedimonte.