Rivoluzione francese, guerre napoleoniche, Congresso di Vienna. Boom. L’Europa si improvvisamente riscopre reazionaria e le modifiche territoriali comportate dalle conquiste di Napoleone scompaiono (quasi) del tutto. I confini possono anche mutare, ma alcune idee sono dure a morire. Una frase che calza a pennello con il periodo di cui vi parlerò in breve quest’oggi, un lasso di tempo che si estende dal 1815 al 1830. Quindici anni affatto casuali per la storia dello Stivale. Quella fu l’alba del Risorgimento in Italia.

Dicevamo? Ah, sì, Congresso di Vienna. I grandi d’Europa decidono che l’esperimento di unità nazionale (sotto le insegne rivoluzionarie-napoleoniche) italiana può e deve essere accantonato. Si torna allo status quo ante bellum, con il ritorno dei sentiti e risentiti “stati e staterelli”. Le dinastie al comando sono autonome solo di facciata, in realtà questa galassia reazionaria risponde alle esigenze di due grandi potenze, o meglio, due grandi famiglie: Borbone e Asburgo.

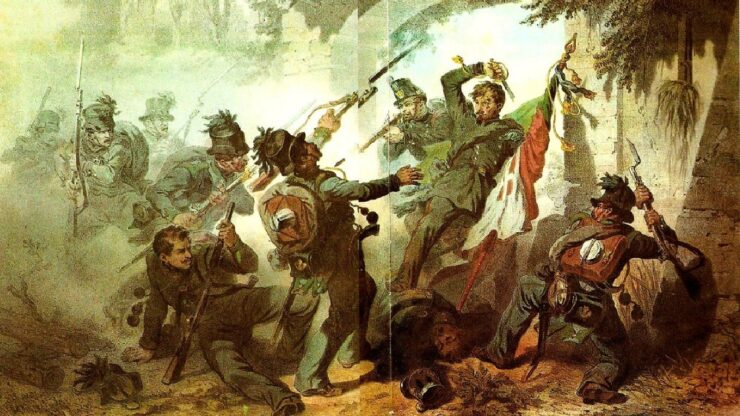

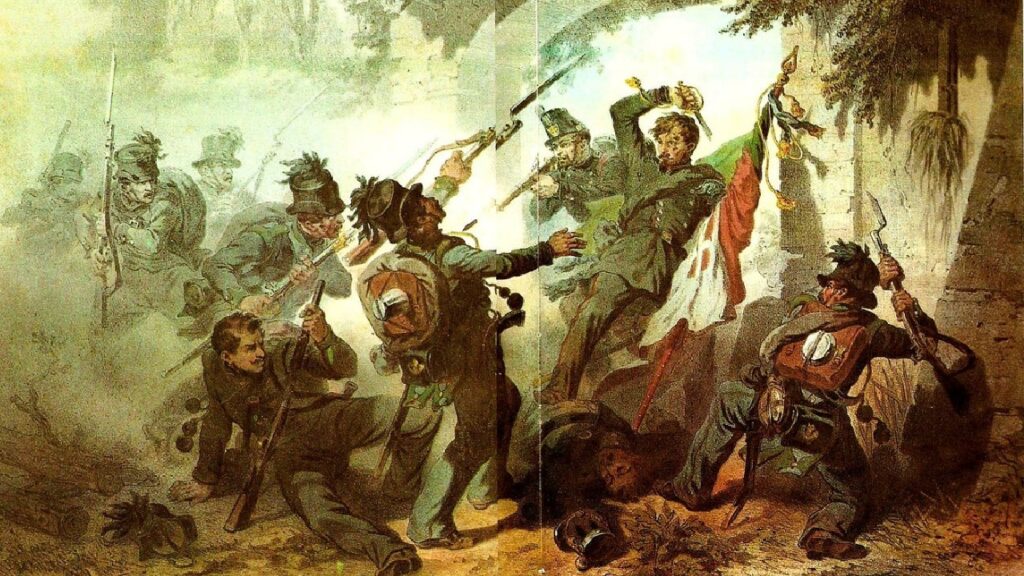

Solo lo Stato papale è esente (ma neanche troppo) dal controllo diretto delle suddette casate. Ma come dicevamo nell’introduzione, le idee restano, e quella di un’Italia finalmente unita stuzzica la fantasia di diverse personalità. Succede perciò che nel 1820, seguendo l’esempio di Cadice, in Sicilia scoppiano pesanti tumulti: questi conducono alla proclamazione di un governo autonomo, dotato di costituzione, a Palermo. I Borbone-Due Sicilie, nella loro dimora continentale, non ci stanno e reprimono nel sangue l’intera faccenda.

A proposito, parliamo di Napoli. Anche nella città più grande del Mezzogiorno degli ufficiali regi decisero di sollevarsi, arrivando alla presa – seppur temporanea – della città. Re Ferdinando si vide costretto a concedere la costituzione. Tuttavia la festa durò poco a causa della discesa lungo la penisola di truppe austriache pronte a restaurare il potere del sovrano. La tensione non riguardò solo il meridione; ad esempio a nord le rivolte condussero all’abdicazione del re sabaudo Vittorio Emanuele I e ai moti di Milano.

Nel primo caso la monarchia ritornò in auge con re Carlo Felice – generosamente accompagnato sul trono sabaudo dagli austriaci – mentre per quanto riguarda Milano, le rivolte furono soppresse con arresti e soprusi. Inutile dirvi da parte di chi. Eppure il sentimento patriottico (più in funzione anti-austriaca che altro) non si spense. Si registrarono moti rivoluzionari in Romagna, a Modena, nel Cilento, anche lo Stato pontificio ne risentì. Il Risorgimento, nelle sue più primitive (e a volte mal interpretate) sembianze, era già allora una realtà.

Forse era ancora presto per giungere ad una matura concezione di un’Italia unita, forse non c’erano i mezzi e le possibilità per farlo, ma una cosa è certa: quelle idee che non mutavano sarebbero rimaste impresse nelle menti e nei cuori di alcuni celebri personaggi, i quali avrebbero permesso l’affermazione totale del Risorgimento in Italia. Garibaldi, primo fra tutti.