La storia della Prima guerra mondiale non è fatta solo di fronti, trincee, imperanti offensive e disastrose disfatte. No, la storia della Grande Guerra è anche e soprattutto quella di uomini che, agendo nell’ombra, sono riusciti ad ottenere successi eclatanti, addirittura in grado di svoltare le sorti di un intero conflitto. Ma il conflitto di cui voglio parlarvi oggi, in questa sesta e speciale pillola, non si combatté con bocche di fuoco e gas venefici, né con velivoli di nuova generazione o armi bianche particolarmente efferate, quanto più con le informazioni, le soffiate, i doppiogiochisti e le spie. Esempio principe di questo modo parallelo di intendere la guerra fu il Colpo di Zurigo.

Si è parlato di eroi silenziosi. Appunto, persone che nella storia delle guerre moderne hanno passeggiato su un labile e sfumato confine che spartisce la canaglia dal campione. Per i quadri di comando viennesi, i sei infiltrati che in una notte di febbraio del 1917 smantellarono l’intera rete di spionaggio austriaca in Italia furono poco più che carogne. A Roma li accogliemmo come paladini di una patria unita, capace – quando messa alle strette, almeno – di rimboccarsi le maniche e far fronte alle avversità del caso.

Il Colpo di Zurigo fu nient’altro che un’azione di controspionaggio condotta dai servizi segreti italiani, in particolare dal Servizio Informazioni della Regia Marina, in una non meglio precisata notte di fine febbraio del 1917. Sulla controversia della data ci torniamo alla fine. L’obiettivo del piano fu uno ed uno soltanto: l’ottenimento di quante più informazioni possibili sul sistema di spionaggio austriaco operante nel Regno d’Italia. Una necessità quanto mai impellente, comprensibile solo alla luce dei fatti che precedettero la missione. Degli attentati verificatisi fin dalla nostra entrata in guerra intaccarono l’efficienza di strutture militari e civili in tutto lo Stivale. Si ricordino ad onor di cronaca le esplosioni al porto di Genova, agli hangar di Ancona o alla centrale idroelettrica di Terni.

Atti criminosi ai quali le commissioni investigative attribuirono un responsabile: lo spionaggio asburgico. Una complessa ma ben organizzata rete di sabotatori che stava dando del filo da torcere alle autorità italiane. L’acme si raggiunse nell’estate del 1916, con l’affondamento della corazzata Leonardo da Vinci ormeggiata a Taranto. Sebbene non ci fossero prove schiaccianti per incriminare gli agenti austroungarici, la propaganda di guerra fece il suo sporco lavoro. Erano stati i sabotatori mandati da Vienna. Fine della storia.

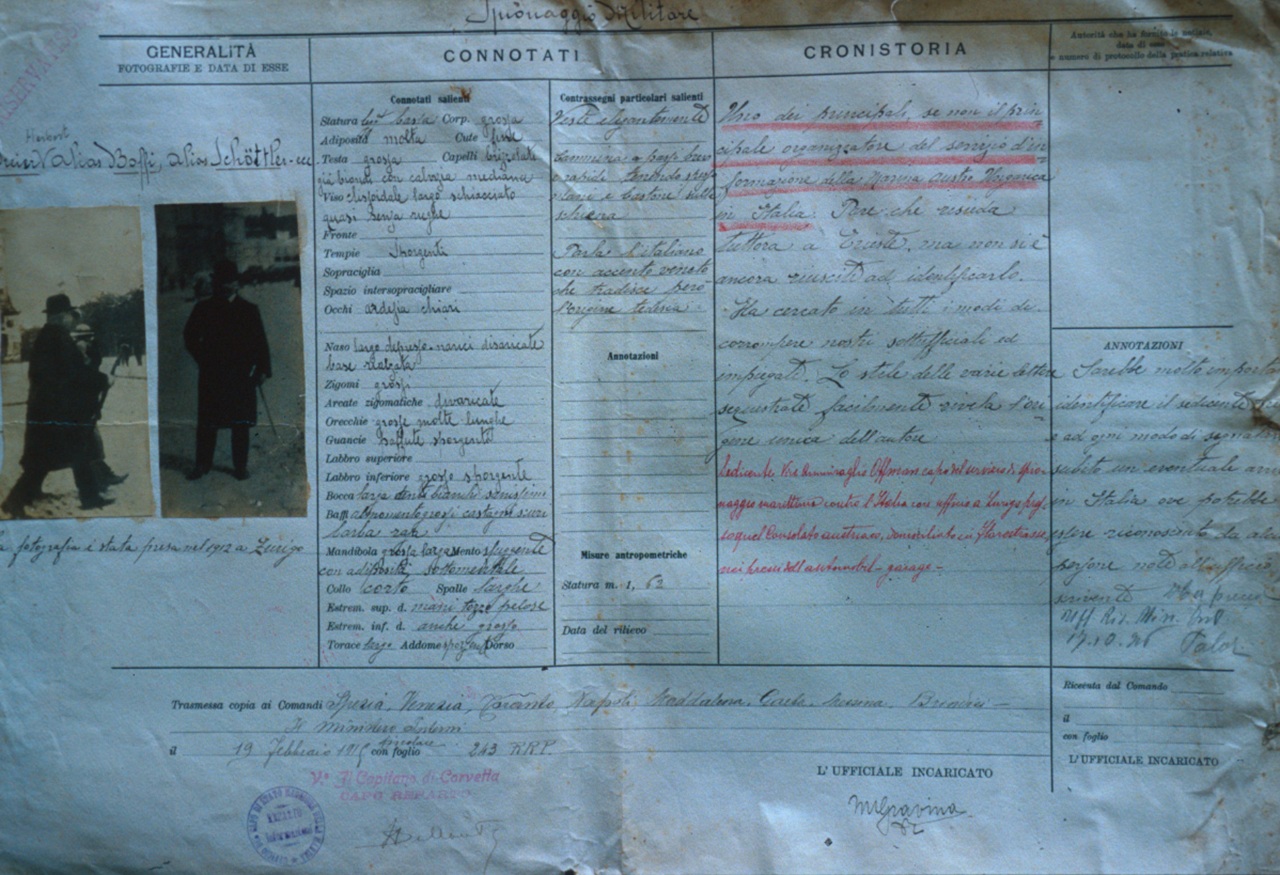

Fu allora che si iniziò a parlare di vendetta. Gli arresti effettuati nelle settimane successive all’affondamento della nave da battaglia condussero a qualcosa. Si riuscirono ad estorcere alcune informazioni non proprio secondarie. Ad esempio, qualche soffiata rivelò che il centro dello spionaggio austriaco per l’Italia non si trovasse sul suolo nazionale, bensì in Svizzera, Zurigo per l’esattezza, presso la sede del consolato austro-ungarico tra la Seidengasse ed il civico numero 69 della Bahnhofstrasse.

Il Servizio informazioni della Regia Marina affidò la pianificazione della missione a due uomini: il capitano di vascello Marino Laureati e il tenente di vascello Pompeo Aloisi. A loro volta essi si avvalsero dei servigi dei tenenti Ugo Cappelletti, Salvatore Bonnes, il sottufficiale Stenos Tanzini, il fabbro Remigio Bronzin, lo scassinatore con precedenti Natale Papin e infine l’avvocato Livio Bini. Così composta, la squadra passò all’azione.

Individuato l’edificio in cui era attivo l’Evidenzbureau (il dipartimento dello spionaggio austriaco), gli 007 italiani trascorsero settimane prima di scoprire dove colpire. All’ultimo piano si trovava l’ufficio di Rudolf Mayer, capitano di vascello della kaiserliche und königliche Kriegsmarine. Grazie ad un doppiogiochista italiano, i servizi segreti riferirono a Roma che all’interno di quell’ufficio si trovava una cassaforte dal contenuto inestimabile. Documenti sensibili inerenti operazioni passate e future, mappe con le basi operative dislocate, nomi, agganci, flussi di denaro. Si trovava tutto in un unico posto. Nulla doveva essere lasciato al caso.

La squadra, coordinata da Laureati ma comandata sul campo da Aloisi, tenne traccia di ogni movimento; fece il calco di tutte le serrature nei momenti più adatti; registrò abitudini, percorsi, vie di fuga, tempistiche. Tutti furono pronti all’azione verso il 20 di febbraio. Entrati nell’edificio ci si accorse di un grande problema: all’appello delle serrature da scardinare ne mancava una. Meglio non forzare. Il comando ordinò la ritirata: ci avrebbero riprovato una settimana dopo, nella notte tra il 27 e il 28 febbraio.

Piccolo inciso: è a causa di questo duplice tentativo che si è fatta confusione sulle date. Il telegramma che Aloisi inviò alla fine della missione è del 28 febbraio, perciò si fa risalire il secondo tentativo alla notte precedente.

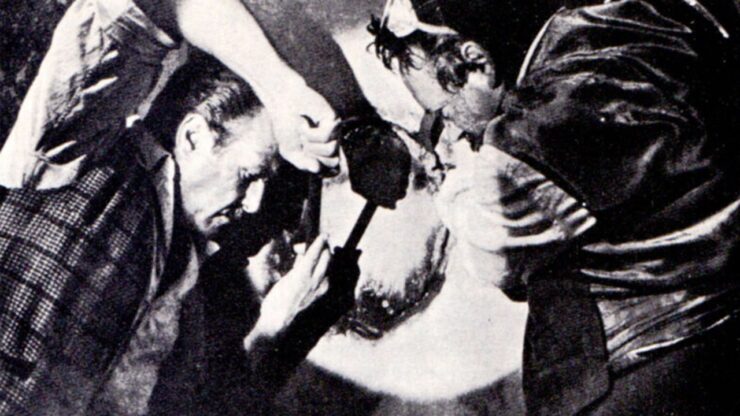

Gli operatori si introdussero nel consolato al calar del sole, quando ormai l’edificio era svuotato. Entrati anche nell’ufficio di Meyer, si iniziò a lavorare di fiamma ossidrica. Secondo il resoconto dei diretti interessati, l’apertura della cassaforte fu più complicata del previsto. I cardini, portati a temperature elevatissime, emanarono dei gas tossici che presto si addensarono nella stanza. Coperte le vie respiratorie alla bella e meglio, la squadra proseguì il lavoro. Quando finalmente buttarono giù il portello frontale, ne raccolsero tutto il contenuto e se la diedero a gambe.

Come immaginato, le autorità italiane fra quelle carte trovarono di tutto. Con una serie di retate, l’organizzazione spionistica facente capo a Meyer si sciolse come neve sotto il sole. Tra le altre cose, l’alto comando della marina mise le mani su alcuni piani di difesa per i porti imperial-regi sull’Adriatico. Tali rapporti torneranno poi utili ai protagonisti della Beffa di Buccari, di cui vi ho già parlato non molto tempo fa. Nella refurtiva si contarono anche una serie di francobolli da collezione e gioielli: di proprietà privata e ininfluenti al fine dell’operazione. Nel primo dopoguerra la polizia italiana restituì a Meyer e ai suoi immediati sottoposti gli oggetti preziosi. Italiani galantuomini.

Il Colpo di Zurigo contribuì in maniera sostanziale ad eliminare tempestivamente le intricate le reti di spionaggio e sabotaggio austro-ungariche, che tanto avevano danneggiato il Paese. Una spy story in salsa italiana, apparentemente figlia di un romanzo, apparentemente…