Il vino che oggi troviamo sulle nostre tavole non è il vino che nel passato i nostri avi potevano gustare. Si presti attenzione a quanto affermato perché, per quanto scontato possa sembrare, la frase non trova giustificazione in alterazioni sostanziali nel processo produttivo o in una sorta di metamorfosi gustativa. Al contrario, è stato un fenomeno relativamente recente a ridisegnare le fondamenta della millenaria viticoltura europea. Una sciagura tardo ottocentesca che porta il nome di Fillossera, vera e propria peste che nell’arco di trent’anni rappresentò l’apocalisse per grandi e piccole case vinicole sparse in tutto il Vecchio Continente.

Prima però uno sguardo sulle principali regioni produttrici di vino nella Francia del Secondo Impero (1852-1870). Sconfitta la brutta piaga delle viti nota come oidio, la produzione era cresciuta a dismisura tra anni ’60 e ’70 del XIX secolo. Le soavi campagne francesi godevano di un benessere mai sperimentato prima. Tra i motivi di questo successo si citi quantomeno la costruzione di nuovi tracciati ferroviari in grado di abbattere i costi di trasporto, come indiretta conseguenza aumentarono i salari e dunque il potere d’acquisto delle classi fino ad allora meno agiate. Si respirava aria di progresso economico nei 2,5 milioni di ettari di vigne francesi, divenute improvvisamente accattivanti agli occhi dei salariati che sceglievano di abbandonare la fabbrica per la terra (fenomeno effimero ma pur sempre tangibile).

L’entusiasmo nelle vaste distese vinicole della Borgogna o nelle ricche terre della Nuova Aquitania, dove a vincere era il marchio di Bordeaux, si poteva toccare davvero con mano. In un contesto del genere, chiunque si poté permettere il lusso di ignorare l’anomala moria di una vigna nei pressi di Avignone. Questo nel 1863: uno sconquasso di proporzioni bibliche si stava per abbattere sull’Europa intera. Lentamente, sempre più agricoltori iniziarono a lamentare l’inspiegabile rinsecchimento delle vigne. È il 1868 e finalmente qualcuno capisce cosa sta accadendo: il professore Jules Émile Planchon imputa alla Fillossera la strage dei vigneti di mezza Francia. Si tratta di un parassita proveniente dagli Stati Uniti d’America e importato accidentalmente in Europa.

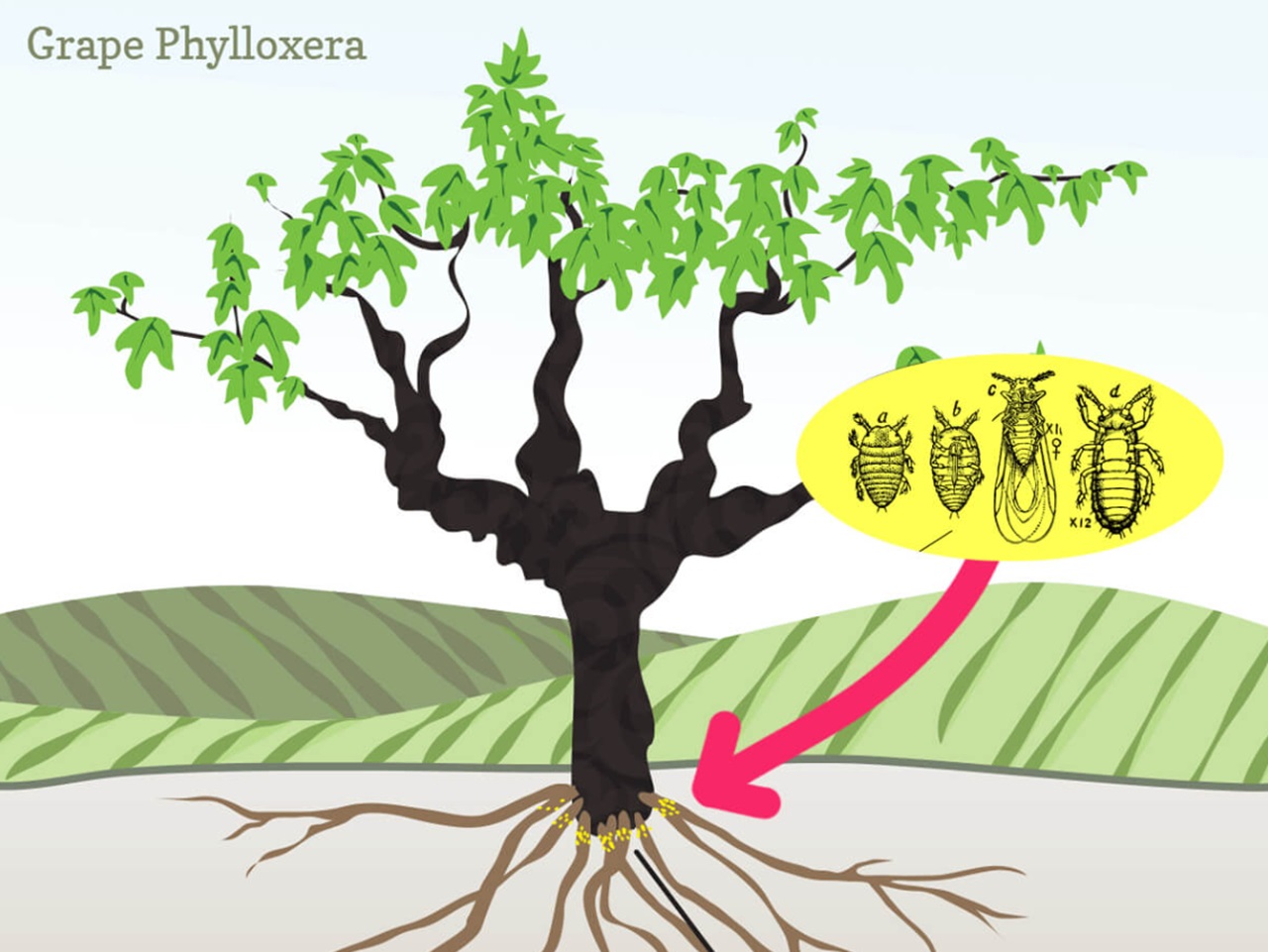

In che senso accidentalmente? Ricordate l’oidio? Ecco, una delle soluzioni per combatterlo fu quella di importare delle viti americane particolarmente resilienti. Ma per sconfiggere un male probabilmente se ne creò uno ben più grande e pericoloso. La Fillossera infatti, questo insettino minuscolo e giallastro, si annidava tra le radici della pianta, facendola marcire nel giro di un quinquennio massimo. L’afide agiva incontrastato. Il fatto che le viti europee non potessero far leva su contromisure generiche non aiutava di certo.

Un dato su tutti: la tenuta di Chateauneuf-du-Pape, nell’avignonese, produceva in media 30mila ettolitri l’anno. Nel 1870 ne produsse meno di tremila. Il chimico-biologo, nonché fisico, Émile Duclaux stilò nel ’76 un rapporto drammatico per conto del governo francese: “A ovest dell’Isère la piaga ha raggiunto la sua massima espansione, ormai non ci sono più vigne. Nel dipartimento dell’Hérault tutta la regione è presa, le vigne sono scomparse”. Da queste parole emergeva una disperata accettazione. Un sentimento non isolato alla sola Francia.

Anche in Europa, laddove erano state innestate viti americane infestate di Fillossera, divamparono ovunque focolai parassitari. In Italia si registrarono dei casi allarmanti nei pressi di Lecco allo scadere degli anni ’70. Morirono in quella zona migliaia di vigne secolari. Se Atene piangeva, Sparta di certo non rideva. Ad Oltralpe, Austria e Germania conoscevano per la prima volta il flagello, rispettivamente nel 1868 e nel 1874. Negli stessi anni la Fillossera approdò in Portogallo ed in Spagna (il caso di Malaga suscitò molto clamore).

I produttori europei le provarono tutte: dalla riconversione agricola per non soccombere alla svendita di terreni sino ad un decimo del loro prezzo pre-epidemia. La “peste del vino“, come iniziarono a chiamarla, non sembrava conoscere fine. Solo alcune vigne, in specifici terreni (vulcanici o sabbiosi), con determinati climi (abbastanza caldi per la sopravvivenza della pianta, abbastanza freddi per negare la proliferazione del parassita), poterono salvarsi. L’apocalisse spazzò via la quasi totalità dei vigneti presenti sul suolo del Vecchio Continente.

Si dovette ripartire da zero, innestando le restanti viti sulle radici delle omonime statunitensi, geneticamente immuni alla Fillossera. Ci volle mezzo secolo, anno in più, anno in meno. A fronte di altissimi costi (non solo in termini prettamente monetari, ma anche di ricerca e prevenzione), la ripresa divenne realtà, ma solo per i più abbienti. I piccoli contadini, che di certo non potevano permettersi spese per la consultazione di agronomi o per l’implementazione di nuove e necessarie tecnologie, finirono sul lastrico. Tanti i campi abbandonati e acquistati in un secondo momento dalle grandi aziende. Il primo dopoguerra rappresentò il turning point della produzione vinicola europea. Da quell’istante esistette un prima e un dopo. Inconsapevolmente siamo testimoni di quel mutamento catastrofico ogni volta che assaporiamo un bicchiere di buon vino.