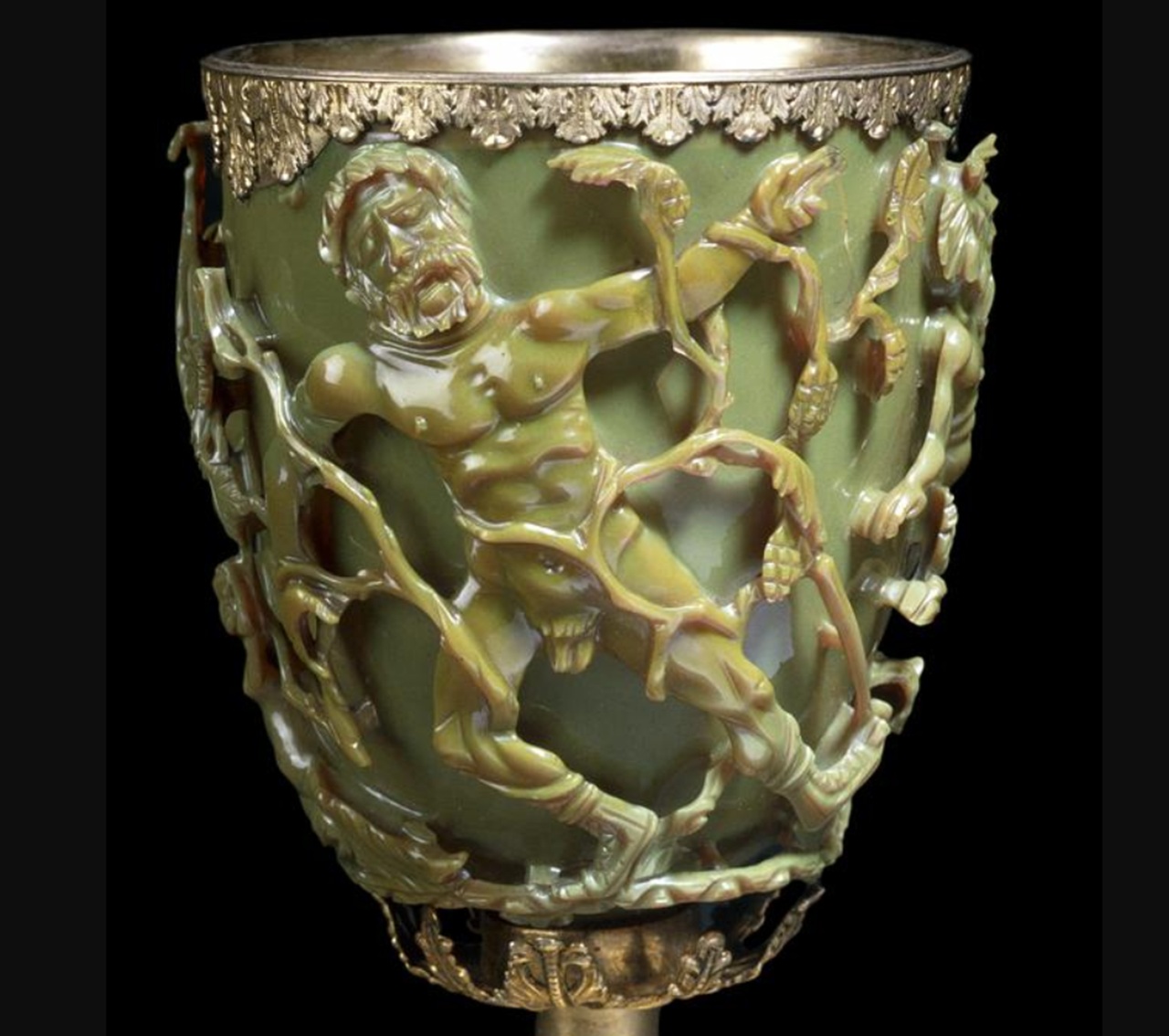

Quando citiamo in causa la “Coppa di Licurgo“, facciamo riferimento ad uno degli oggetti più straordinari che l’antichità abbia mai partorito, sia da un punto di vista artistico che scientifico. Di fattura romana, l’oggetto risale al IV secolo d.C. ed è un rarissimo esempio di vetro dicroico, un materiale che cambia colore a seconda della luce. Antichisti ed esperti del settore non hanno perso tempo nel definirla “la coppa più spettacolare della sua epoca”. La sua storia documentata, ma a maggior ragione quella meno nota (se non del tutto sconosciuta), rende giustizia alla definizione.

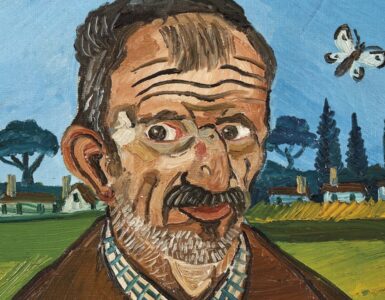

Partiamo dalle basi: che cos’è la Coppa di Licurgo? Si tratta di un manufatto romano in vetro, alto circa 16,5 cm, conservato oggi al British Museum di Londra. Prenderebbe il nome da Licurgo, mitologico re degli Edòni in Tracia, fiero avversario di Dionisio. Il termine tecnico per riferirsi all’oggetto è “coppa diatreta“, una lussuosa tipologia di contenitore di vetro romano. In parole povere, significa che l’oggetto è composto da due parti: l’anima in vetro e una gabbia esterna, separata e volendo separabile. Le coppe diatrete si diffusero nell’Impero romano a partire dal IV secolo d.C. e rimasero in voga nella parte orientale facente capo a Costantinopoli.

Osservando questo capolavoro della ialurgia romana si scorge una peculiarità ottica da non credere: in base all’esposizione alla luce, la coppa cambia colore. Quando illuminata frontalmente, appare verde giada. Invece, quando illuminata da dietro, diventa rosso rubino. Il sorprendente effetto dicroico è dato dalla miscela del vetro con nanoparticelle di oro e argento. Una simile tecnica, incredibilmente avanzata, precorre la moderna nanotecnologia. Solo negli anni ’90 del secolo scorso gli scienziati hanno compreso il principio esatto che regola il fenomeno. Ciò ha fatto venire qualche dubbio ai cervelli di mezzo mondo.

Vista la complessità del processo realizzativo, ostico persino per team di esperti scienziati figli del XX secolo, è possibile che i mastri vetrai romani avessero dato coscientemente vita ad un manufatto del genere? E se invece la contaminazione del volume vetroso con nanoparticelle di oro e argento fosse stata casuale? Verosimile che le cose siano andate così. Resta tuttavia la bellezza della magistrale opera artistica, di cui è impossibile non innamorarsi.

Sulla gabbia esterna l’autore rappresentò una scena di natura mitologica. Rilevante è la figura di Licurgo che cerca di uccidere Ambrosia, ninfa seguace di Dionisio (Bacco per i Romani). Il mito racconta come, per intervento divino, Ambrosia si trasformò in un vitigno e che con i suoi rami cinse e stritolò lo stesso Licurgo. Sul calice sono presenti anche Pan (un satiro) e lo stesso Dionisio; entrambi si fanno beffe del re tracico.

La storia antica dell’oggetto è a noi purtroppo sconosciuta. Gli storici si sono arrovellati con ipotesi più o meno plausibili, ma i primi documenti scritti che attestano l’esistenza del manufatto romano sono del 1845. La versione più probabile (ma non per questo veritiera) è la seguente: dopo esser stata realizzata ad Alessandria d’Egitto o a Roma nel IV secolo, la Coppa di Licurgo è passata dall’essere un oggetto di lusso dall’uso cerimoniale ad una decorazione per ambienti ecclesiastici. Con la totale affermazione del Cristianesimo, il calice rimase nascosto in qualche chiesa europea per secoli e secoli.

L’inizio del XIX secolo è un momento centrale nella storia della coppa diatreta, perché è al tempo che qualche abile orafo francese ha aggiunto il piede e il rivestimento superiore, entrambi in bronzo. Ciò suggerisce che la Coppa di Licurgo finì in Francia a seguito dei saccheggi delle chiese nell’ambito della rivoluzione o delle seguenti guerre rivoluzionarie. Si giunge al fatidico documento del 1845 che semplicemente recita “il y a quelques années, entre les mains de M. Dubois” ovvero “qualche anno fa, era nelle mani di M. Dubois”. Non si sa bene secondo quale dinamica, ma la famiglia Rothschild acquistò l’antico manufatto circa un decennio dopo.

Nel 1862 apparteneva senza dubbio al barone Lionel de Rothschild, che la prestò al Victoria and Albert Museum di Londra per una mostra. I Rothschild l’hanno venduta nel 1958 al British Museum per 20.000 sterile, luogo in cui si trova ancora oggi.