All’interno delle periodizzazioni storiche, il 476 d.C. costituisce un anno fatale: dopo un lungo periodo di crisi e decadenza, l’Impero romano d’Occidente cessa formalmente di esistere. Il capo barbarico Odoacre scaccia il giovane imperatore Romolo Augustolo, senza però rivendicare per se stesso il titolo imperiale (le insegne infatti vengono fatte recapitare a Costantinopoli). Semplicemente si accontenta di avere il titolo di capo del suo popolo. La caduta silenziosa dell’Impero romano d’Occidente genera a cascata innumerevoli mutamenti nella vita quotidiana dei suoi sudditi. Uno degli ambiti che cambierà drasticamente è proprio quello dell’alimentazione. Vediamo perché.

Anche qui notiamo una netta cesura rispetto al mondo antico. In Occidente la fine dell’Impero romano segna il regresso di tutte le colture che avevano il loro centro di organizzazione nel sistema razionale della villa. Inoltre, si arresta la fitta rete commerciale ad essa legata e sorretta da una vivace economia monetaria distesa su tutto il Mediterraneo. La vita urbana declina, ci si allontana dalle attività produttive, riducendo di molto le colture dei cereali, delle vite e dell’olivo. Questi ultimi prodotti avevano maggiormente caratterizzato l’alimentazione in età imperiale, integrati poi da formaggio e altri latticini.

Negli anni successivi al disastroso avvenimento, la struttura ben organizzata del paesaggio agrario in Europa occidentale declina velocemente. Nell’area mediterranea si va incontro a un consistente declino demografico, con conseguente restringimento delle aree sottoposte a coltivazione. Finisce l’era della policoltura, ossia dell’intreccio tra coltivazioni estensive e intensive diverse: diminuisce di molto dunque la produzione di cereali da una parte, e di vino e di olio dall’altra. Dato che questi generi alimentari avevano costituito il propellente della prosperità economica in età romana, anche l’economia subisce un importante contraccolpo.

Se si potesse osservare l’evoluzione delle campagne nel corso del tempo, ciò rappresenterebbe una visione piuttosto desolante. Il totale abbandono tocca numerose zone precedentemente coltivate. Tra le ragioni di questo abbandono non vi è soltanto la crisi del sistema politico, ma ne troviamo un’altra a essa direttamente conseguente; lo scoppio della malaria. La malattia era scaturita dai corsi d’acqua che non essendo più imbrigliati nel sistema d’irrigazione, finivano per ristagnare dopo aver invaso le pianure costiere. Questo stato delle cose causa il crescente abbandono delle colture che necessitavano del clima mite del Mediterraneo. Per non morire di fame emerge un generale ritorno all’economia di montagna.

L’economia di montagna ruota intorno a un sistema silvo-pastorale, in cui la transumanza svolge un ruolo di speciale rilievo. Questo insieme di attività si impose fortemente anche nell’area mediterranea durante i primi secoli del Medioevo. È ormai un fatto appurato che l’economia silvo-pastorale si afferma come conseguenza diretta della crisi politica, che aveva tragicamente investito la quasi totalità delle strutture produttive. Gli spazi che ormai erano incolti dovevano pur divenire una fonte di sostentamento e fu quindi dedicata ai pascoli.

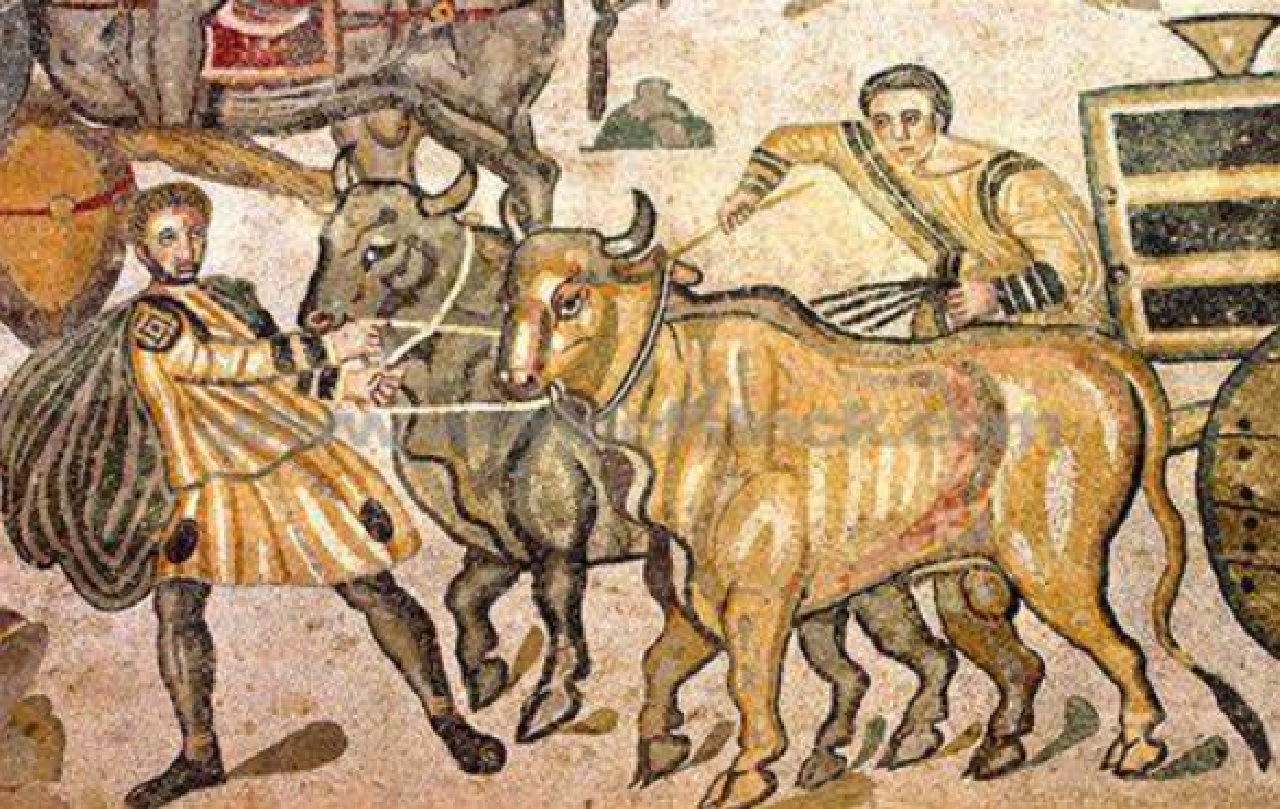

Del bestiame non ci si occupava più di tanto e veniva tenuto pressoché allo stato brado. Le ghiande dei querceti presenti sul territorio fornivano da mangiare ai suini, allevati in discrete quantità. Oltre ai maiali vi erano in misura minore pecore e capre, da cui si ricavavano più che altro latte e lana. L’allevamento ovino finì per prendere il sopravvento nell’Italia meridionale, più che altro per ragioni climatiche. Da che la carne di maiale non era mai stata alla base dell’alimentazione quotidiana, questa acquisì un’importanza maggiore con il passare del tempo. Trattata in vari modi, poteva fornire sostentamento per tutto l’anno. I bovini e gli equini, essendo molto pochi, rimanevano riservati al lavoro agricolo e ai trasporti.