«Lasciate che gli austriaci facciano ciò che vogliono con il Tirolo; in nessun caso voglio essere coinvolto in una guerra basata sulle montagne».

Rivolgendosi al fedelissimo maresciallo Berthier, con queste esatte parole Napoleone Bonaparte riassunse tutte le sue perplessità sulla delicata situazione in Tirolo, nonché sulla sua rilevanza nel conflitto contro la Quinta Coalizione (10 aprile – 14 ottobre 1809). I pensieri dell’imperatore erano rivolti alla Germania meridionale e forse ancor di più al riarmo asburgico; passava dunque in secondo piano il fermento antifrancese in quella piccola regione montuosa incastonata fra Italia, Austria e Svizzera. Fino a che punto Napoleone avesse ragione nel sottostimare la centralità delle vicende alpine è complesso dirlo, ma su una cosa si può scommettere: l’insorgenza tirolese ebbe un impatto culturale e propagandistico di enorme portata. Ancora nella prima metà del Novecento se ne sarebbe discusso animosamente…

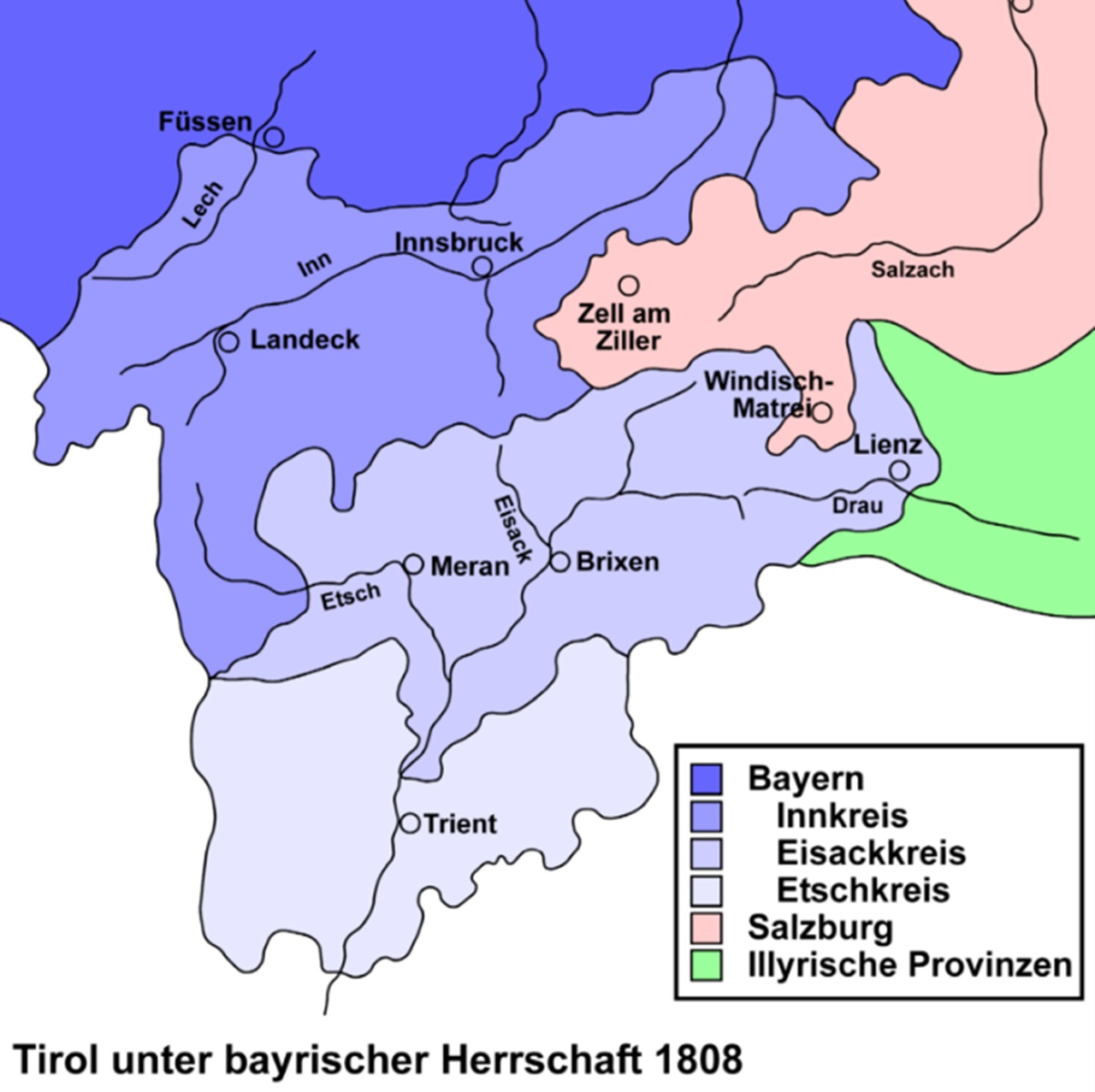

Mezzo millennio di ininterrotto controllo asburgico sul piccolo ma vivace Tirolo si concluse il 26 dicembre 1805. In un insolito Santo Stefano di primo Ottocento, lo stendardo del Sacro Romano Impero si abbassò in favore di quello bavarese. A deciderlo fu la Francia di Napoleone, uscita vittoriosa ad Austerlitz a discapito dell’Austria, costretta a firmare e sottoscrivere il diktat di Presburgo. Mentre Vienna si apprestava a mutare status, poiché da capitale del dissolto Sacro Romano Impero diveniva capitale austriaca dei domini asburgici, la Contea del Tirolo passava sotto la stringente egida del Regno di Baviera, a tutti gli effetti un’appendice del volere francese

I tirolesi non mandarono giù tanto facilmente la nuova dominazione bavarese, per alcuni versi antitetica a quella austriaca. Se prima di Presburgo nella contea tirolese si respirava aria di paternalismo politico e di profonda religiosità cattolica – di cui, ricordiamolo, gli Asburgo si proclamavano paladini temporali – con l’arrivo dei funzionari bavaresi si sparigliarono le carte in tavola. La nuova amministrazione filo-francese adottò riforme centralizzatrici e laicizzanti. Tra queste ricordiamo: l’abolizione dei privilegi locali delle autonomie burocratiche; la sostituzione delle tradizionali leggi con il Codice Napoleonico; l’esproprio dei beni ecclesiastici e la soppressione di alcuni ordini spirituali; non meno avverse furono l’introduzione della coscrizione obbligatoria e l’aumento della fiscalità.

Una popolazione come quella tirolese, fedelissima alla Casa d’Asburgo e radicata nei valori del Cattolicesimo, non poté che rifiutare tali predisposizioni. Se vogliamo proprio individuare la proverbiale goccia che fece traboccare il vaso, allora bisogna soffermarsi sulla questione della coscrizione. Il Regno di Baviera, facente parte della Confederazione del Reno (vicina alla Francia napoleonica), nello sconvolgere l’amministrazione tirolese, aveva previsto in caso di emergenza un rigido sistema di leva e coscrizione. Questo nel 1808, mentre circolava voce di un possibile quanto imminente scontro tra Impero francese e Impero austriaco. In molti non risposero alla convocazione di servizio, per paura di dover combattere al fianco dei franco-bavaresi contro gli ex alleati austriaci.

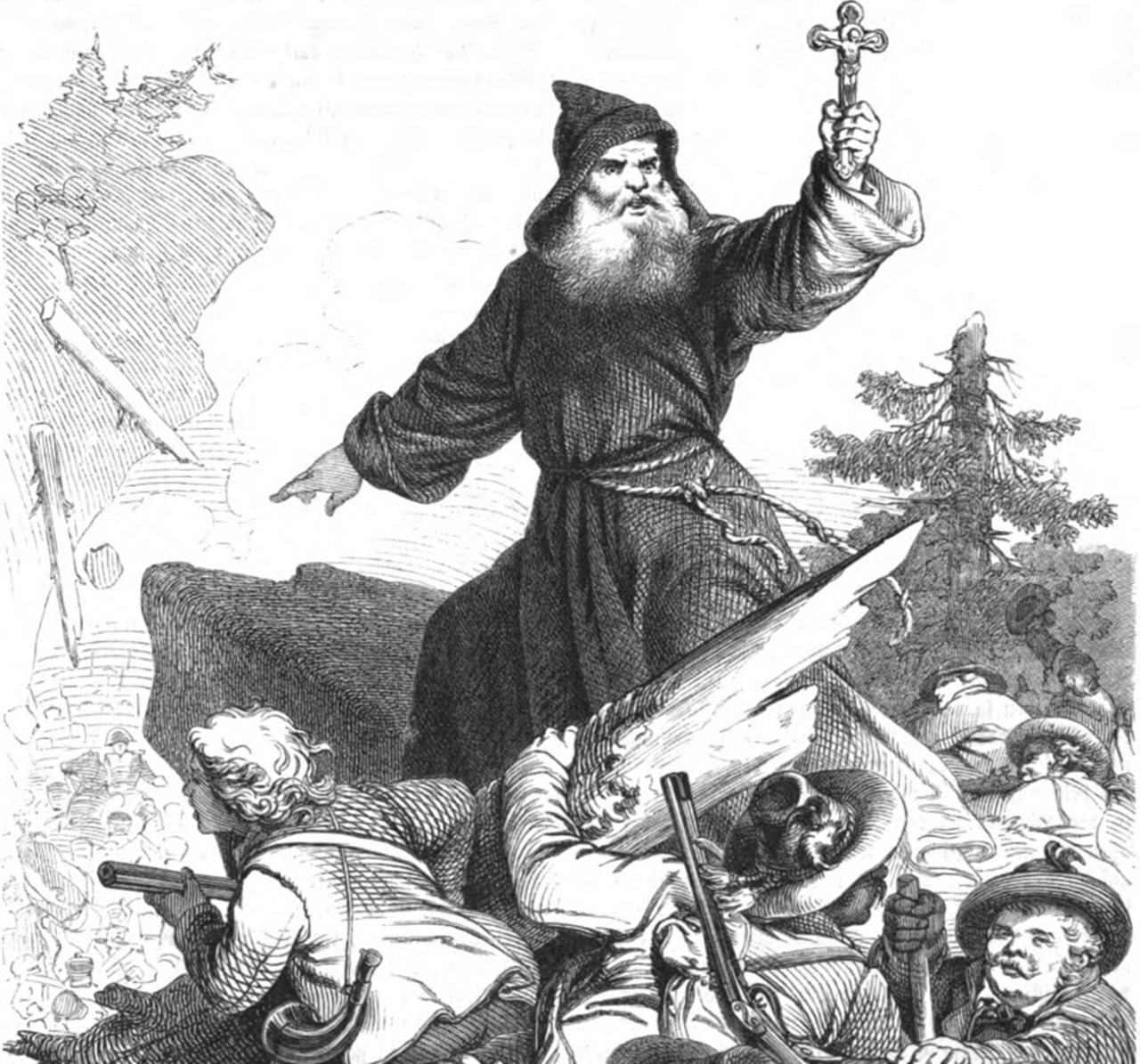

Il carico da 90 fu la riforma anticlericale (più che anticattolica, come spesso la si descrive). La serie di provvedimenti spaventò i tirolesi, i quali associarono Napoleone al distruttore della religione cattolica nell’area. Preoccupazioni pragmatiche che giustificarono di lì a poco l’insorgenza tirolese. Eppure non dobbiamo sottovalutare la base ideologica del sommovimento.

Una speciale crasi tra il romanticismo, il proto-nazionalismo austriaco e il sentimento controrivoluzionario aveva incendiato i circoli intellettuali della regione. L’avversione era particolarmente sentita ad Innsbruck, capoluogo del più ricco distretto tirolese. Da questo “pulpito” predicava Josef von Hormayr, strenuo assertore dell’Austria asburgica quale principale forza germanica, monarchica e cattolica, nonché ultimo e più grande baluardo contro la “tirannia di Napoleone“. Posizioni così nettamente ostili preoccuparono e non poco Oltralpe: Louis-Guillaume Otto, ambasciatore francese a Vienna, scrisse nel 1809 a Parigi come «Le pubblicazioni di quest’uomo [Hormayr] hanno la massima influenza sullo spirito dei ribelli [tirolesi]».

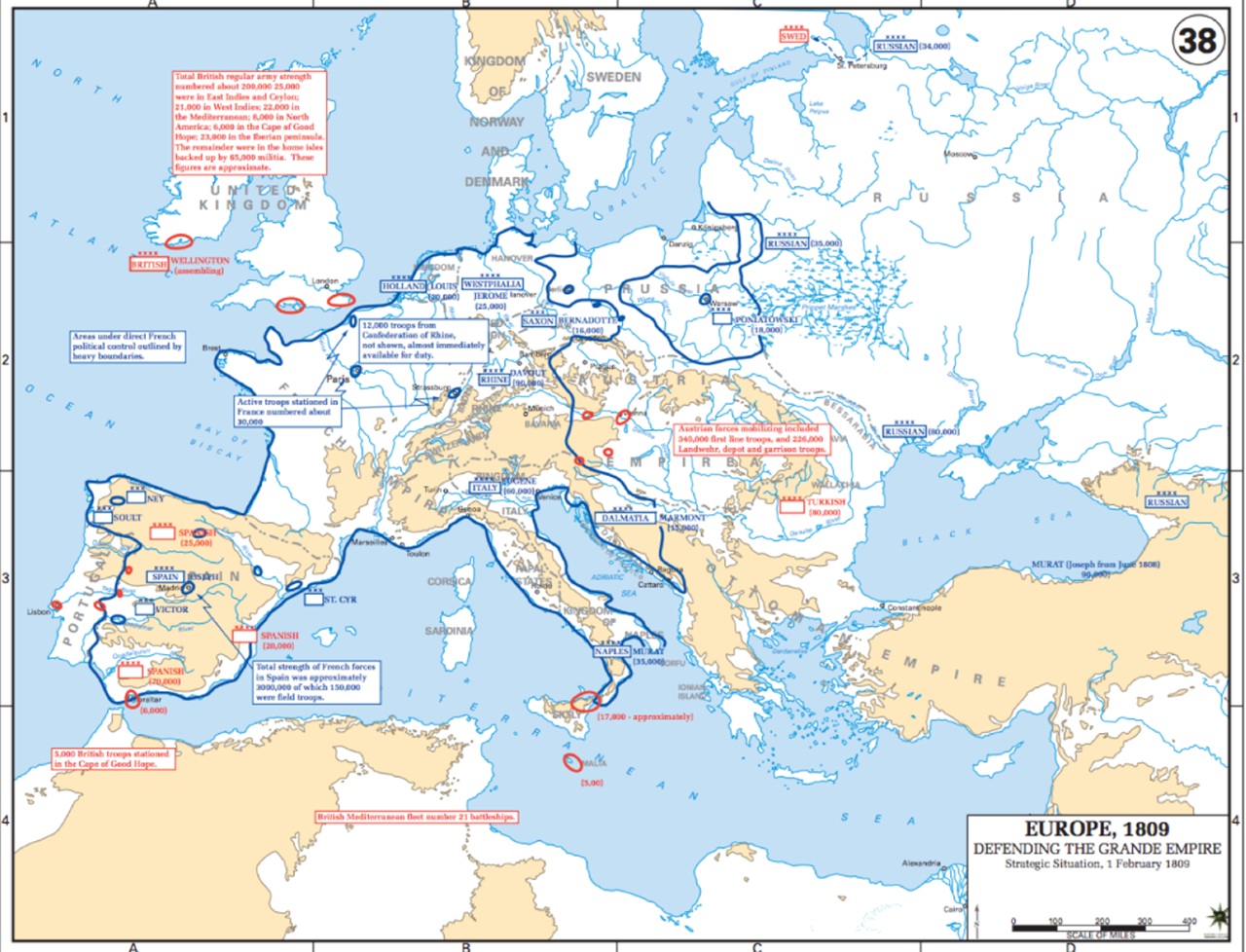

All’alba del 1809, con più di mezzo continente europeo sotto l’egemonia diretta o indiretta francese, l’Austria si sentiva isolata. L’unico alleato sui cui poter contare, la Gran Bretagna, distava poco più di un migliaio di chilometri. Tanto doveva bastare. Costituitasi la Quinta Coalizione, nell’aprile di quell’anno scoppiò la guerra, proprio con l’invasione austriaca della bassa Baviera. Una delle direttrici dell’offensiva fu il Tirolo, instabile e per questo facilmente sobillabile. L’arciduca d’Austria, Giovanni d’Asburgo, in accordo con suo fratello, l’imperatore Francesco I, esortò i tirolesi a sollevarsi. Il comando della cosiddetta “insorgenza tirolese” venne assunto da Andreas Hofer, oste e mercante di bestiame della Val Passiria. Segnatevi il nome, perché ancora oggi potreste sentirne parlare da quelle parti.

Il 9 aprile 1809, dopo il successo iniziale delle truppe austriache nel nord, i ribelli attaccarono in massa le guarnigioni bavaresi a sud. Iniziò così la rivolta su larga scala. La tattica adottata fu quella della guerriglia montana, sfruttando la conoscenza del territorio e le difficoltà logistiche dell’esercito franco-bavarese. Dal mese di aprile al mese di agosto, si combatterono ben tre battaglie sul Monte Isel. Queste si tradussero in una generale vittoria degli insorti guidati da Hofer, i quali presero il controllo di Innsbruck, lo difesero e alla fine vi instaurarono un governo provvisorio fedele a Vienna.

Vittorie, ma di Pirro. In luglio Napoleone schiantava il grosso dell’esercito asburgico a Wagram. Alla disfatta seguì l’armistizio di Znaim, il disimpegno austriaco in Tirolo, l’isolamento dei ribelli e la Pace di Schönbrunn. Firmato il 14 ottobre 1809, il trattato ufficializzava sulla carta quanto già visto sul campo: l’insorgenza tirolese era destinata alla soppressione. La resa totale dei rivoltosi venne comunicata a Eugène de Beauharnais, nominato pacificatore del Tirolo, in novembre, ovvero dopo l’ultima offensiva francese nell’area. Andreas Hofer non accettò i termini della capitolazione e tentò la fuga, venendo però catturato nel gennaio del 1810. Su ordine dell’imperatore Napoleone Bonaparte, il capo dei ribelli andò incontro alla fucilazione il 20 febbraio di quell’anno. L’esecuzione avvenne nella città di Mantova.

Qui voglio dare un minimo di credito al titolo scelto per l’articolo, perché alla ribellione seguì una certa propaganda, degna di un’analisi conclusiva. La storia dell’insorgenza tirolese finì invischiata nel dibattito accademico postumo e nel revisionismo storico, particolarmente interessato alla figura di Andreas Hofer. Egli divenne prima un simbolo dello spirito tradizionalista tirolese, poi un mito della Reazione (quella con la “R” maiuscola, impostasi in tutta Europa dopo il Congresso di Vienna) sul quale poter rivendicare i diritti d’autore – cosa che Hormayr fece tra l’altro.

Simbolo, mito e… personificazione delle più disparate cause. Dal nazionalismo austriaco ottocentesco al pangermanesimo (curioso, visto che combatté contro gli odiati bavaresi), passando per la Resistenza durante la Seconda guerra Mondiale (formazioni partigiane nel Sud-Tirolo denominate “Andreas Hofer Allianz”), Andreas Hofer è diventato un prestanome, tanto che alcuni lo nominano senza sapere chi fu o cosa fece. L’idea che si ha del capo dell’insorgenza tirolese del 1809 è paradossale, spesso confusa; senz’altro merito di un’accanita propaganda.

Fornire al personaggio storico una funzione distorta in modo strumentale e retroattivo è veramente fuorviante. Quindi diciamolo chiaro e tondo. Altro che autodeterminazione, rivoluzione e libertà individuale. Hofer combatteva con un occhio rivolto al passato, a pieno sostegno dei tre valori a lui più cari: l’autonomia tirolese, l’asservimento all’imperatore e l’assoluta fede alla Chiesa.