3 milioni di morti, oltre 10 milioni di sfollati, un genocidio sfiorato, atrocità e abusi di ogni tipo, un parziale riassetto degli equilibri mondiali in un momento delicato come quello vissuto durante i primi anni ’70 del Novecento, la nascita di una nuova nazione che oggi conta più di 173 milioni di abitanti e rappresenta la seconda economia più grande dell’Asia meridionale, con indici approssimativi di crescita pressoché impressionanti. Eppure l’evento scatenante di tutti questi dati spesso viene relegato a margine della storia contemporanea globale. Scorretto, a mio parere, negare una minima visibilità agli eventi che per nove mesi nel 1971 catalizzarono l’attenzione del mondo sull’apparentemente piccolo stato, un tempo provincia inglese sotto il nome di Bengala, poi divenuto Pakistan orientale. Se interessati, questa è la storia della “guerra dimenticata” che portò all’indipendenza del Bangladesh.

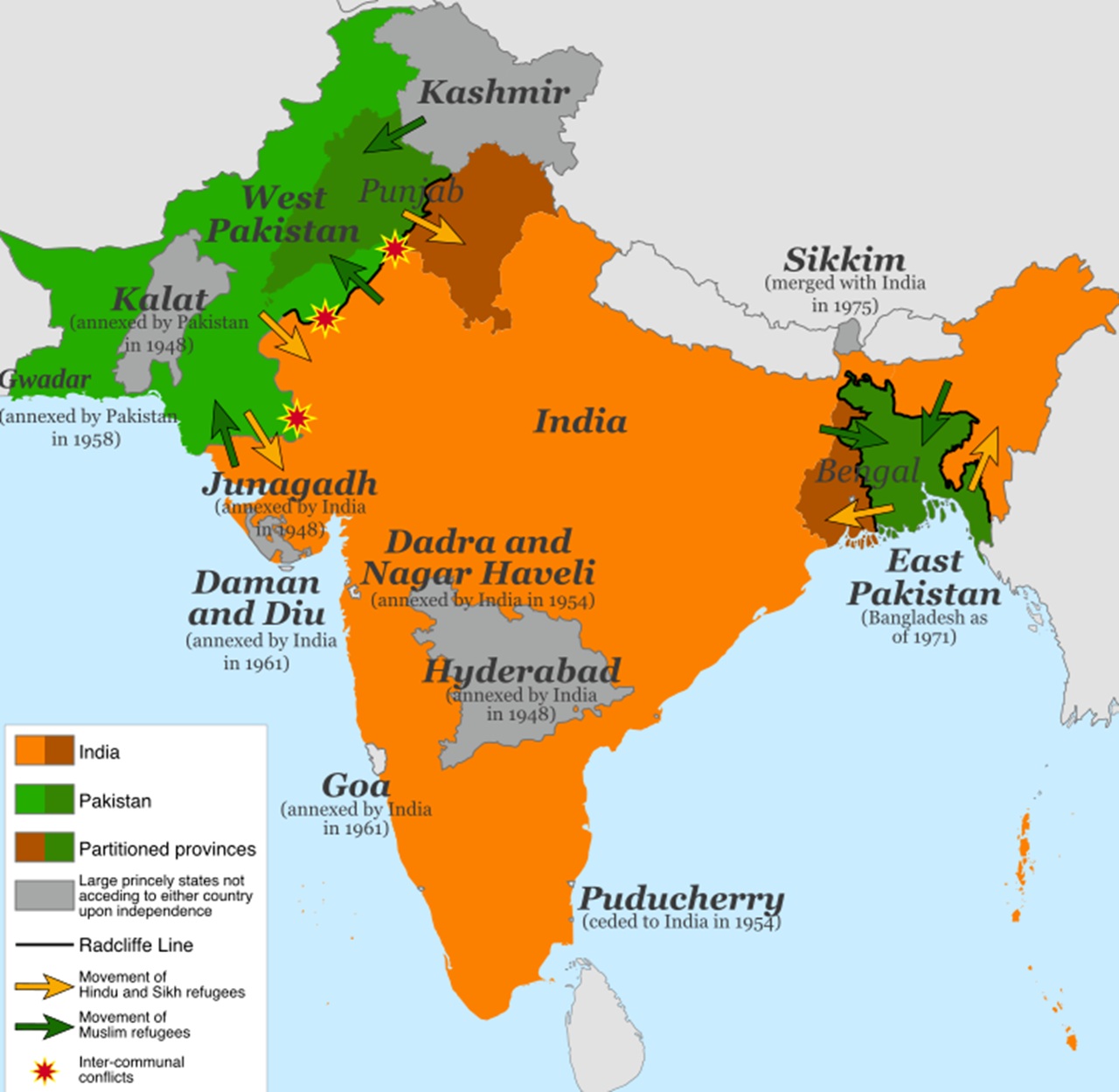

Comprendere davvero questo conflitto, fondamentale per l’intreccio delle classiche dinamiche da Guerra Fredda, è complicatissimo se non si menziona prima un anno e un evento: il 1947 e la Partizione dell’India. Un articolo che approfondisce dettagliatamente la vicenda già esiste, dunque non mi dilungherò sull’intera questione. Tuttavia bisogna rinfrescare la memoria su qualche nozione cardine. Con gli inglesi che lasciarono il Subcontinente indiano, si vennero a formare due grandi paesi: l’India e il Pakistan. Il primo a maggioranza indù, il secondo a maggioranza musulmana. Quello che un tempo prendeva il nome di “provincia del Bengala” divenne “Pakistan orientale“, formalmente sotto l’egida di Karachi (capitale del Pakistan fino al 1967, poi sostituita da Islamabad).

Il Pakistan orientale e quello occidentale erano geograficamente, culturalmente e ideologicamente distanti e distinti. A voler rimarcare le differenze, ricordiamo come il paese fosse diviso in due parti separate da 1.600 km circa di territorio indiano. Il Pakistan occidentale (l’attuale Pakistan) era dominato da élite politiche e militari di etnia punjabi e pashtun. Il Pakistan orientale (oggi Bangladesh), avente per capitale Dacca, era abitato prevalentemente da bengalesi, con una forte e marcata identità linguistico-culturale. Qualora il governo di Karachi/Islamabad avesse toccato quest’ultime due corde, beh, qualcosa di grande, molto grande sarebbe accaduto. E infatti…

Le prime tensioni tra le parti emersero negli anni ’50, quando il governo pakistano tentò di imporre l’urdu come lingua ufficiale, scatenando le proteste bengalesi. Nel 1952, la repressione delle manifestazioni a Dacca causò diversi morti, trasformando la questione linguistica in un simbolo dell’oppressione pakistana. Il contrasto culturale, oltre che politico-ideologico, si accentuò nel decennio successivo. Negli anni ’60 si era formalizzata una situazione paradossale, per la quale il Pakistan occidentale (gestore dei fondi e degli investimenti per l’economia nazionale) concedeva pochissimo allo sviluppo della controparte orientale. Peccato che a Dacca e dintorni si trovassero alcune delle industrie più remunerative e strategicamente valide (cotone e juta, ad esempio) dell’intera regione geografica.

Lo squilibrio riguardava altresì l’esercito – il corpo ufficiali era composto prevalentemente da pakistani – e la politica – la leggi elettorali e le norme regolanti la rappresentanza erano completamente a favore dei politici pakistani. Tutto ciò senza dimenticare che la maggioranza della popolazione dei “due” Pakistan vivesse ad est. S’innalzarono venti di protesta, raccolti, interpretati e amplificati da movimenti sociali e organizzazioni politiche quali il PNA (Partito Nazionale del Popolo, anche noto come Partito Nazionale Awami) e la Lega Awami. Si trattava di formazioni politiche schierate sul sempre più largo fronte dell’opposizione, che riconoscevano come vertice il leader Sheikh Mujibur Rahman, detto Muji.

I semi della crisi politica, piantati come visto negli anni precedenti, si schiusero il 7 dicembre 1970. La Lega Awami vinse le elezioni parlamentari e lo fece a seguito di una campagna elettorale totalmente votata all’indipendenza del Pakistan orientale. Un risultato schiacciante che nei mesi a seguire Mujibur Rahman rivendicò più volte, incontrando tuttavia un’ostinata opposizione conservatrice e, cosa da sottolineare, fortemente avallata dai militari. L’impasse durò fino al 25 marzo 1971, data del lancio dell’Operazione Searchlight da parte dell’esercito pakistano. Dispiegate le forze di terra e di mare sul territorio bengalese, l’esercito oppresse ogni forma di dissenso, anche vagamente vicina alle posizioni indipendentiste. Nel giro di 24 ore, tutti i principali centri urbani furono dichiarati sotto lo stretto controllo militare pakistano.

L’Operazione Searchlight durò fino a metà maggio, così da dare modo alle varie fasi del piano concretizzarsi in senso militare e politico. Suddette fasi, come si può ben immaginare, previdero il silenziamento delle voci d’opposizione, la repressione della stampa, l’espulsione di tutti i giornalisti stranieri e neutrali, la paralizzazione di tutte le formazioni avverse e, infine, il sistematico ricorso alla violenza – in ogni forma e genere – per soggiogare la popolazione. Bombardamenti al napalm su infrastrutture e aree densamente abitate. Milizie mosse dal radicalismo religioso capaci delle peggiori aberrazioni su donne e bambini. Crimini di guerra che fecero impallidire i pochi osservatori esterni rimasti, con atti considerati quasi all’unanimità genocidari.

Il conflitto interno divenne presto un terreno di scontro internazionale, con l’ingresso nella partita di potenze come gli USA, l’Unione Sovietica, l’India e la Gran Bretagna. Washington e Londra, per esempio, continuarono a sostenere Islamabad. Mosca e Nuova Dehli invece supportarono l’indipendenza del Bangladesh, finanziando milizie bengalesi impegnate nella guerriglia contro l’esercito regolare pakistano. L’India in particolare, strettamente interessata alla questione per ragioni geopolitiche e umanitarie, optò per l’intervento armato diretto nel tardo autunno del 1971 (3 dicembre). L’entrata in guerra del gigante indiano, all’epoca sotto il governo di Indira Ghandi, determinò una volta per tutte l’esito del conflitto.

In quella che fu una campagna lampo, della durata di neppure due settimane, l’esercito indiano avanzò in profondità nel Pakistan orientale. Il 16 dicembre 1971, il generale pakistano Niazi firmò la resa nella capitale bengalese di fronte al generale indiano Jagjit Singh Aurora. Il Bangladesh fu ufficialmente indipendente.

La perdita del Bangladesh fu un disastro politico e psicologico per il Pakistan. Nel ’72, Yahya Khan fu costretto alle dimissioni e fu sostituito da Zulfiqar Ali Bhutto (di cui noi ricordiamo la figlia, vero?). Dopo la guerra, un finalmente indipendente governo del Bangladesh processò i collaborazionisti bengalesi filo-pakistani, mentre molti altri criminali di guerra rimasero impuniti. Nel presente questo tema è delicatissimo per ambo i paesi. I margini di un’intesa, anche storiografica, sull’entità di quanto accaduto, non sono mai esistiti. Qualcuno dice che mai esisteranno.