Il 22 agosto del 1911 l’intera Francia tremò davanti alla notizia del furto della Gioconda dal Louvre, dove l’opera si trovava dai tempi della Rivoluzione. Louis Béroud, un pittore che si occupava di realizzare copie dei dipinti esposti nel museo, fu il primo a gridare alla sparizione dell’iconico quadro del Da Vinci. Il copista aveva da poco ricevuto il consenso per trasporre su una propria tela il soggetto leonardesco, quando l’assenza dell’originale nella sala gli apparve – a ragione – quanto mai sospetta.

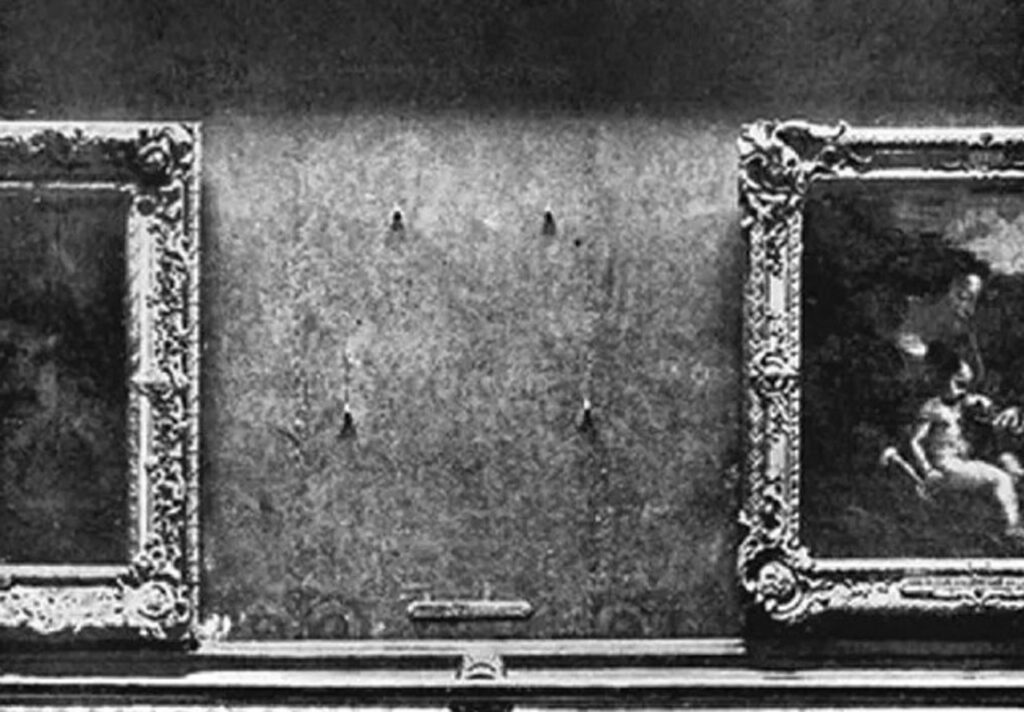

Di fronte ai quattro chiodini adibiti al sostegno dell’opera, non si dimostrarono altrettanto preoccupati i funzionari del Louvre, convinti, dal canto loro, che dalle fila dell’amministrazione fosse giunto l’ordine di fotografare o restaurare il dipinto. D’altronde, non era affatto raro che le tele venissero prelevate momentaneamente per mansioni di servizio. Il tempo però passava e della Gioconda, nei meandri del museo, non c’era traccia. Non bisognava fare altro che ammettere la negligenza: qualcuno aveva rubato la Monna Lisa.

Dalle sale del Louvre ai vertici di Francia, la notizia si diffuse in men che non si dica. Le risonanze furono globali, i provvedimenti per impedire l’espatrio molto severi. I confini francesi furono serrati, navi e treni ispezionati da cima a fondo. All’indomani del mea culpa, il Louvre annunciò persino una ricompensa di 25.000 franchi per chiunque avesse notizie del quadro fantasma. Nulla da fare: bisognava accontentarsi della cornice, unica testimonianza rimasta del dipinto più osservato al mondo.

Constatato il furto, non restava che dare la caccia al colpevole. Gli addetti alla sicurezza e i membri dell’amministrazione, tacciati di non aver custodito a dovere il dipinto, furono i primi capri espiatori della vicenda. Così, solo dopo licenziamenti capillari interni al Louvre, fu possibile rivolgere lo sguardo al di fuori del Museo. Il sospetto, però, non cadde troppo lontano: quel poco che bastò per colpire chi non aveva troppo a cuore un’istituzione così accademica e vecchio stampo.

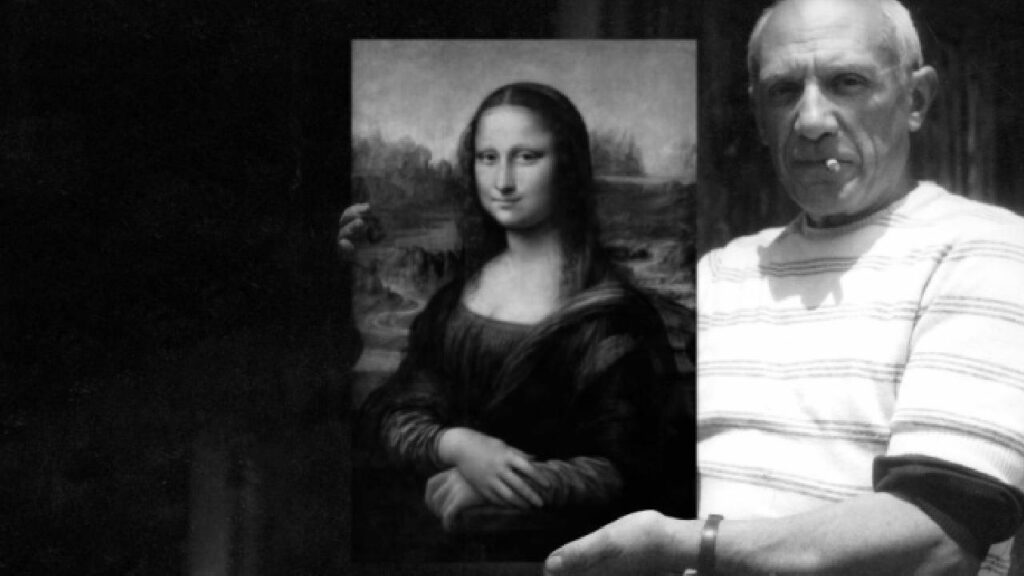

Da qualche tempo, infatti, il Louvre subiva silenziosamente i colpi inferti dai giovani avanguardisti. Desiderosi di smantellare quel sistema di preferenze basato sulla tradizione, questi artisti e intenditori proclamavano senza mezzi termini di voler affermare una Nuova e Vera Arte. Così, il primo a finire a processo fu Guillaume Apollinaire, critico e co-fondatore del Cubismo, colpevole di aver rivelato l’intenzione di “bruciare” il Louvre. L’intellettuale, noto per le sue bizzarre condotte anti-istituzionali, non smentì la propria nomea neppure in tribunale. Così, beffandosi di giudici e avvocati, tirò in ballo per il medesimo capo d’accusa il caro amico Picasso.

Il pittore spagnolo presenziò all’interrogatorio con nervi decisamente più saldi rispetto al compagno, dichiarando a gran voce la propria innocenza. Se la cauzione salvò i due indagati dal carcere, nulla invece poté valere ad assolvere Apollinaire dall’accusa di detenere alcune statuette rubate al Louvre dal suo amico Pieret. Ironia della sorte, per chi aveva giocato con il fuoco. Effettivamente, però, Apollinaire non c’entrava proprio nulla con la Gioconda, e neppure Picasso. La talpa si nascondeva proprio al Louvre, ed era un italiano. Vincenzo Peruggia – questo il nome del ladro – voleva solo far ricongiungere la Gioconda con il suo paese natale: non sapeva, però, che era stato Leonardo a portarla in Francia 400 anni prima, in qualità di pittore di corte del re Francesco I.