Terza parte della guerra gotica. Dunque dove eravamo rimasti? Totila, ormai padrone di quasi tutta la penisola, si preparò a dare la spallata decisiva alla guerra conquistando la Sicilia, testa di ponte fondamentale per i Romani per le operazioni militari in Italia nonché riserva di cibo importantissima. Dopo aver tentato invano di giungere ad un accordo con Giustiniano, il re ostrogoto sbarcò sull’isola e pose sotto assedio Messina. L’imperatore, da parte sua, sembrava incapace di governare la situazione, cambiando più volte idea riguardo a chi affidare la riscossa imperiale in Italia.

Alla fine Giustiniano, verso la fine del 550, si risolse a nominare comandante della campagna italiana Narsete. Nella scelta dell’imperatore pesò sicuramente il fatto che il nuovo generalissimo fosse un eunuco, ossia un evirato, e che perciò non potesse sottrargli il trono. La cultura bizantina, infatti, non riteneva possibile che una persona mutilata nel fisico cingesse la corona. La pratica delle mutilazioni fisiche ricorre spesso nella storia romano-orientale quale strumento per rendere inoffensivi possibili oppositori politici.

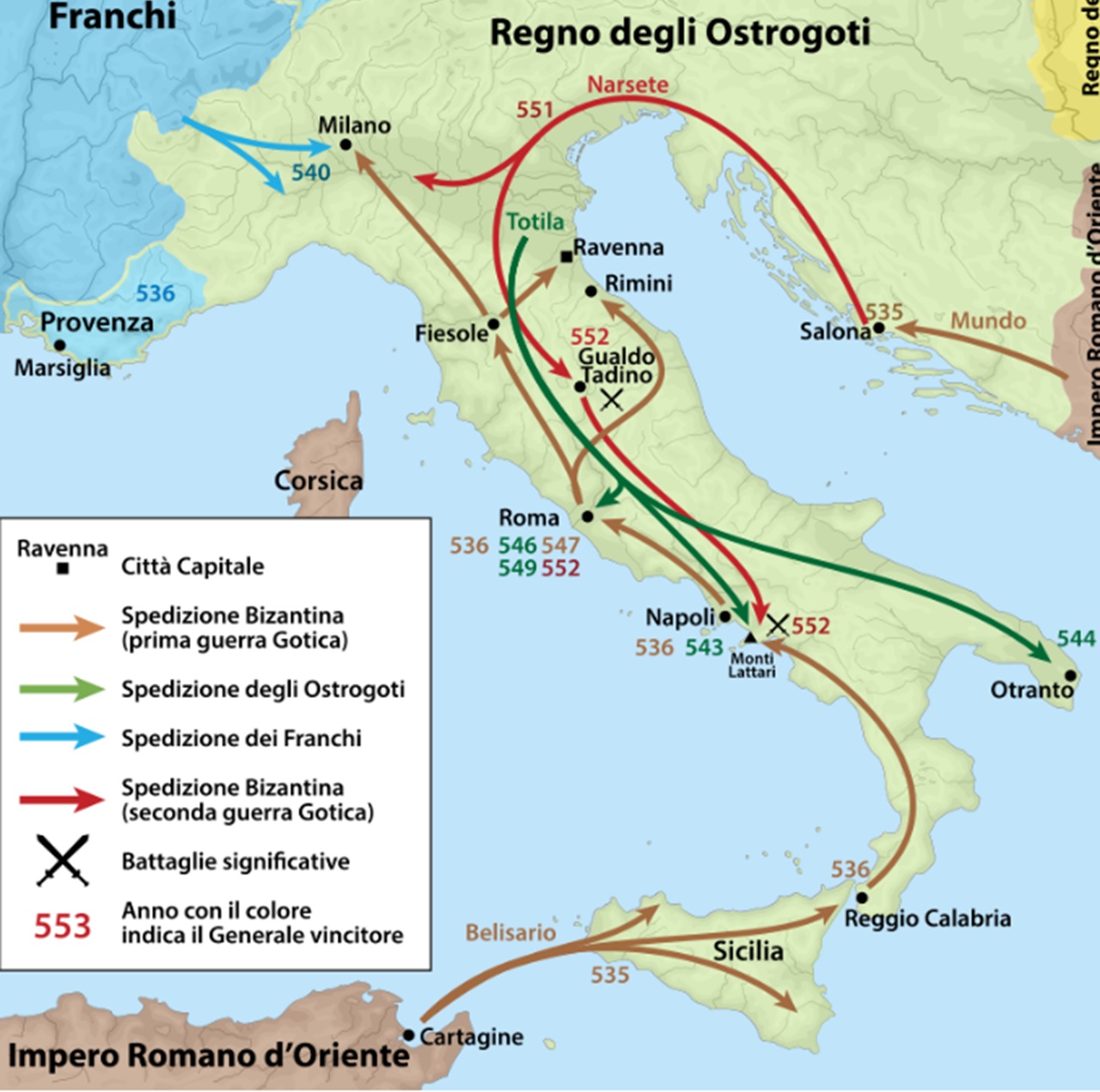

Questa volta, Giustiniano non incappò nuovamente negli errori commessi in passato e fornì a Narsete un’armata adeguata al suo compito. Nella primavera 552, quindi, Narsete partì da Salona, in Dalmazia. Giunto in Veneto, la presenza di un contingente goto attestato a Verona lo costrinse a deviare la marcia verso la costa. Quindi, puntò dritto verso Roma, dove era acquartierato Totila. A questo punto, il re ostrogoto mosse verso i nord e i due eserciti si incontrarono in giugno a Busta Gallorum, in prossimità di Gualdo Tadino (PG). Lo scontro fu sanguinosissimo, ma alla fine vide vincitori i Romani grazie alle loro superiori capacità belliche. Nella furia della battaglia trovò la morte lo stesso Totila.

I goti superstiti, tuttavia, rifiutarono di arrendersi ed elessero quale nuovo sovrano Teia, capo della guarnigione veronese. Narsete, nel frattempo, riotteneva il controllo dell’Italia centrale e, soprattutto, di Roma, questa volta definitivamente. L’agonia del regno ostrogoto acuì la crudeltà dei belligeranti, con crudeli eccidi da entrambe le parti. Un episodio tristemente esplicativo del clima di quel momento è l’uccisione, per ordine di Teia, di circa trecento figli di notabili consegnati come ostaggi a Totila dalle città sotto il suo comando prima che egli muovesse contro Narsete nel giugno 552.

Lo scontro decisivo fra Narsete e Teia giunse nell’ottobre 552 in Campania, in prossimità dei Monti Lattari. La battaglia si risolse a favore dei Romani, che riuscirono anche a uccidere Teia: il regno ostrogoto aveva di fatto cessato di esistere. Ma ancora rimanevano alcune città in mano gota, oltre ad un migliaio di irriducibili che non ne voleva sapere di deporre le armi. Essi si ritirarono nel Nord Italia non occupato dai Romani e da lì inviarono un messaggio di soccorso al re Franco Teodebaldo. Costui, che l’anno precedente era stato contatto da Giustiniano per un attacco contro Totila, rifiutò un suo diretto coinvolgimento, ma lasciò che partisse un contingente di Alamanni, a lui sottomessi, comandato da due loro capi, i fratelli Leutaris e Butilin.

Gli Alamanni scesero quindi in Italia, raccogliendo molto seguito fra i Goti, mentre Narsete lasciava l’assedio di Cuma per dirigersi verso nord. Sconfitti alcuni generali romani presso Parma, gli invasori dilagarono lungo la penisola arrivando fino in Calabria, saccheggiando tutto quello che trovavano. A questo punto, si divisero seguendo due strade diverse. Il gruppo di Leutharis, direttosi verso nord, fu intercettato a Pesaro e sconfitto dagli imperiali, per poi terminare la corsa in Veneto, dove lo stesso Leutharis e gran parte dei suoi morirono per un epidemia.

Il gruppo guidato da Butilin, invece, decise di affrontare Narsete, che nel frattempo aveva consolidato la posizione romana in Italia centrale riconquistando diverse città ancora in mano ostrogota. Nell’ottobre 554 i due eserciti si scontrarono sul Volturno e gli Alamanni vennero completamente travolti e lo stesso Butilin cadde sul campo.

Narsete rimase in Italia investito di poteri speciali da Giustiniano per sottomettere le ultime sacche di resistenza. Entro il 562, le Alpi segnarono di nuovo il confine settentrionale dell’Italia romana. Dopo ben trent’anni di incessanti combattimenti, si poteva considerare completata la riconquista romana dell’Italia.

Tuttavia, come detto in apertura del primo articolo, il prezzo pagato fu fin troppo alto. Alle devastazioni della guerra si unirono le carestie e la “peste di Giustiniano” a rendere ancora più tragica la situazione. La stessa città di Roma, passata di mano fra Romani e Goti ben 5 volte, era l’ombra di sé stessa. I gloriosi secoli che l’avevano vista risplendere quale capitale dell’Impero parevano ormai lontanissimi.

La stessa riconquista poi si rivelò effimera. Le guerre volute da Giustiniano avevano sì portato a notevoli conquiste (Africa, Italia e Spagna meridionale), ma avevano anche spolpato le finanze imperiali e questo compromise la capacità di difesa dei territori di recente annessione. Perciò quando nel 568 i Longobardi di Alboino invasero la Penisola italiana trovarono scarsa opposizione da parte dei Romani, contemporaneamente impegnati in Oriente contro i Persiani. I nuovi invasori poterono quindi facilmente insediarsi nella Penisola. Solo la loro inferiori capacità belliche impedirono un’immediata conquista dell’Italia romana, che però si ridusse progressivamente nel corso dei secoli successivi.

La “guerra gotica” segna dunque una cesura fondamentale nella storia italiana. Le istituzioni romane classiche, sopravvissute alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente soprattutto grazie al re ostrogoto Teodorico, entrarono in una crisi irreversibile fino alla loro definitiva scomparsa. Inoltre, dall’arrivo dei Longobardi l’Italia non avrebbe più visto un governo unico da Nord a Sud fino all’unificazione nel 1861. La mancanza di un forte potere politico sulla Penisola avrebbe poi determinato l’aumento delle prerogative del Papa, che a quelle spirituali avrebbe aggiunto anche quelle temporali.