Il Buddismo-Greco (chiamato anche Greco-Buddismo/Grecobuddismo) è un particolare sincretismo culturale e, in minor misura, religioso sorto in alcune regioni situate in Asia centrale e nel Subcontinente indiano. Esso si sviluppò a partire dal IV secolo a.C. e giunse fino al V secolo d.C., ovvero dall’arrivo di Alessandro Magno nella Valle dell’Indo fino all’imposizione bruta degli Unni bianchi. Come suggerito dal nome, il Buddismo-Greco nacque dalla congiunzione di elementi filosofici, artistici e culturali tipici dell’ellenismo e del buddismo. Le evidenze archeologiche in primis, a pari merito con quelle artistiche, testimoniano la reale entità di questa peculiare concatenazione culturale. Meno chiara, agli occhi degli studiosi, è la portata del sincretismo a livello religioso, forse meno “riuscito” se confrontato con quello artistico.

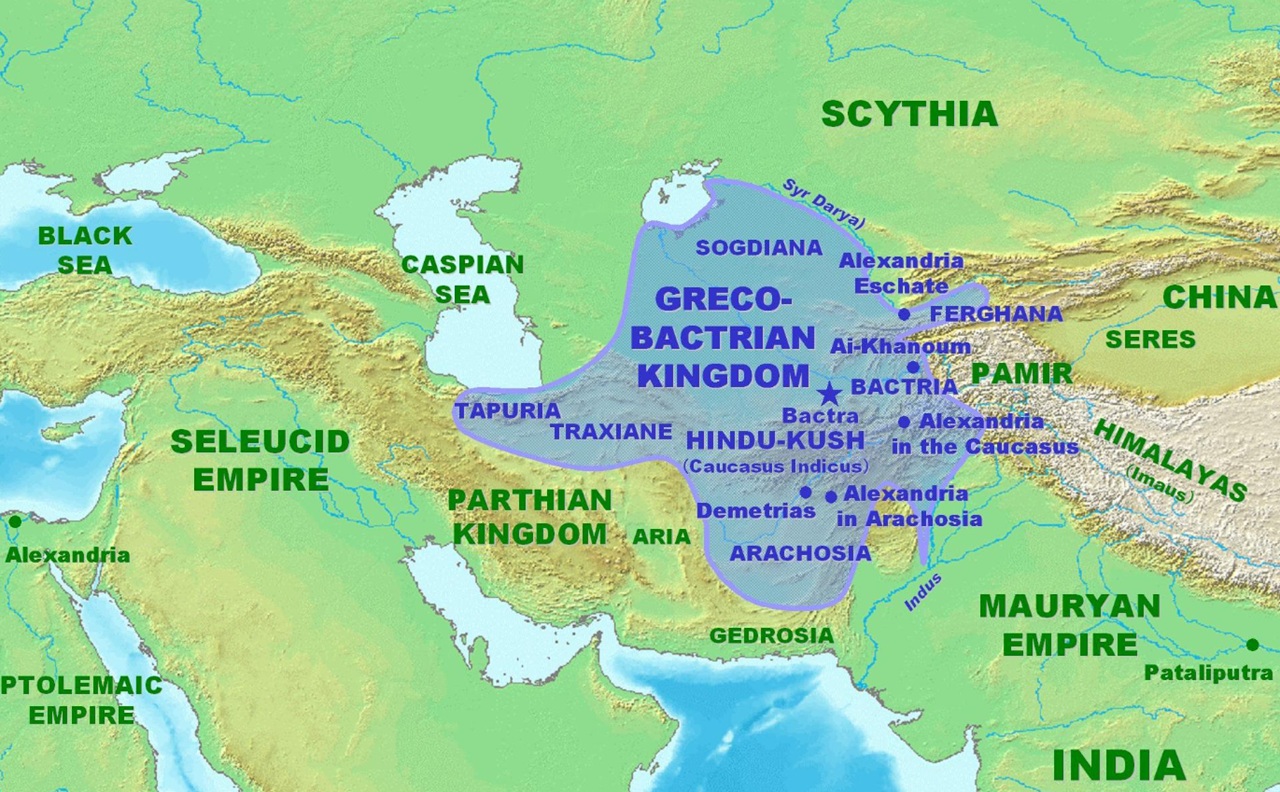

La storia del Buddismo-Greco presenta uno specifico punto d’origine, che come spesso accade nelle narrazioni storiche antiche, è da inquadrarsi nell’operato di Alessandro Magno. Il contatto violento tra il mondo greco e l’India avvenne nel 326 a.C. con l’epica battaglia dell’Idaspe. L’ultimo grande scontro, vinto dalle falangi macedoni a discapito del re Poro del Punjab, segnò il limite massimo oltre il quale l’espansionismo alessandrino non si sarebbe spinto. Dopo la morte di Alessandro, i suoi generali fondarono vari regni ellenistici, tra cui il Regno greco-battriano (III-II secolo a.C.) e il Regno indo-greco (II-I secolo a.C.). Quest’ultimi, costole autonome del più grande Impero seleucide, favorirono la fusione tra cultura greca e buddismo.

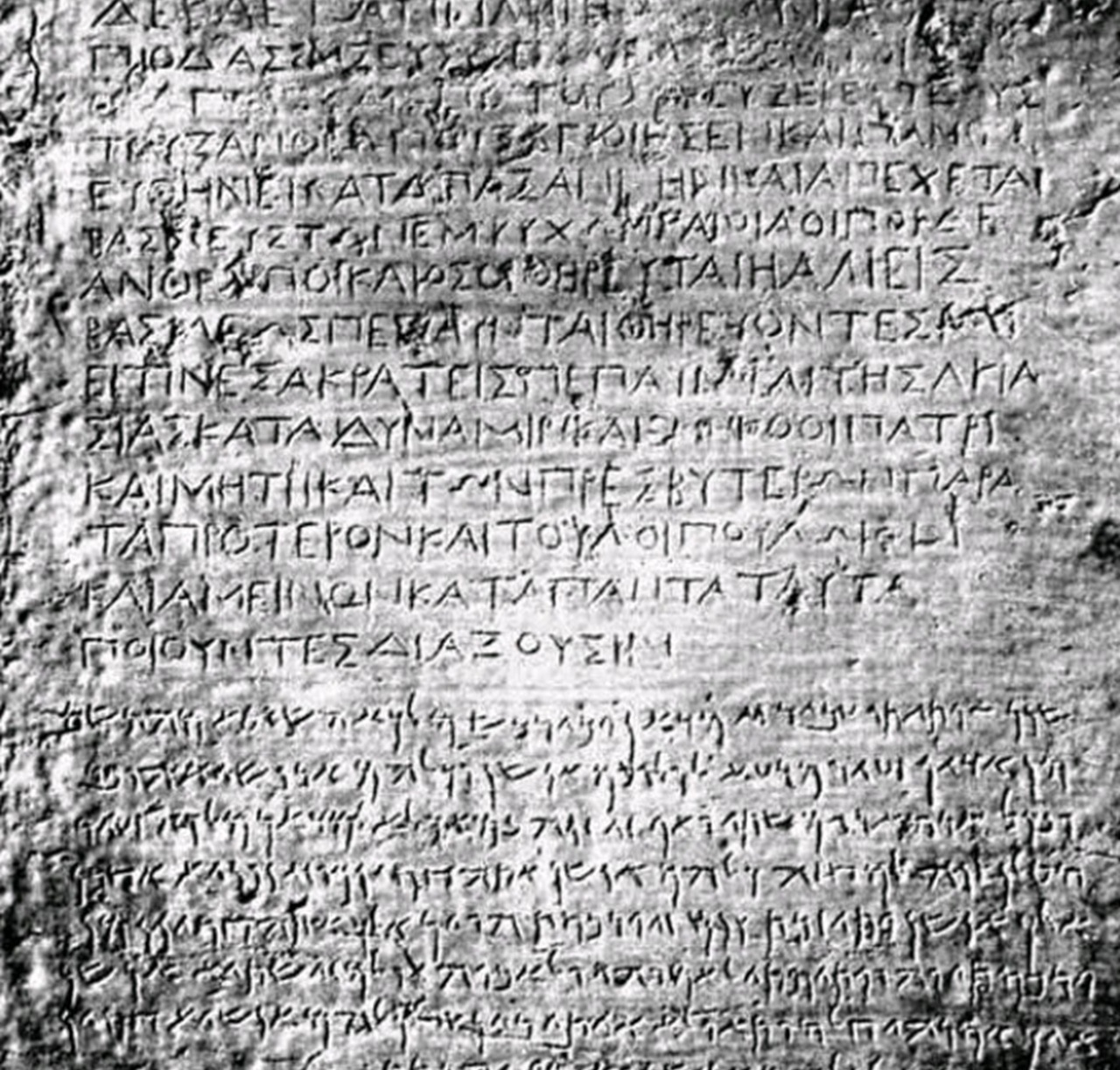

Esattamente in queste aree, sulle quali oggi si estendono gli stati dell’Afghanistan e del Pakistan, si innesterà un dialogo tanto profondo quanto proficuo tra l’ellenismo e il buddismo. In realtà quando i macedoni oltrepassarono l’Āmū Daryā, giungendo nella Battriana, il buddismo in quelle regioni non era certo una novità dell’ultimo momento. Ashoka (304 a.C. – 232 a.C.), considerato all’unanimità il più grande dei sovrani Maurya, abbracciò il buddismo e ne favorì instancabilmente il proselitismo. Di inestimabile importanza storico-culturale sono i suoi Editti, una raccolta di 33 iscrizioni fissate su pietra, sia in aramaico che in greco antico. Questo ci suggerisce che dietro la loro realizzazione e diffusione ci fossero stati dei pensatori ellenici.

Anche di questo si ha prova tangibile. Alcuni filosofi tra cui Pirrone, Anassarco e Onesicrito accompagnarono Alessandro Magno nella sua impresa d’Oriente. Nei mesi che trascorsero nel Subcontinente indiano ebbero modo di incontrare asceti e mistici asiatici. Le fonti successive li avrebbero chiamati “gimnosofisti” o “filosofi nudi”. Gli insegnamenti filosofici ed esistenziali che questi impartirono ai pensatori greci ebbero un certo risvolto. Ad esempio si dice che Pirrone, fautore dello scetticismo, sia stato fortemente influenzato dalle dottrine buddiste.

Un esempio altresì noto del Buddismo-Greco è quello rappresentato da Menandro, sovrano del Regno indo-greco dal 165 al 130 a.C. circa. Si convertì (forse) al buddismo e fu considerato un grande patrono della religione. Il Milindapanha, un testo buddista di quel periodo, racconta un dialogo filosofico tra Menandro e un monaco buddista.

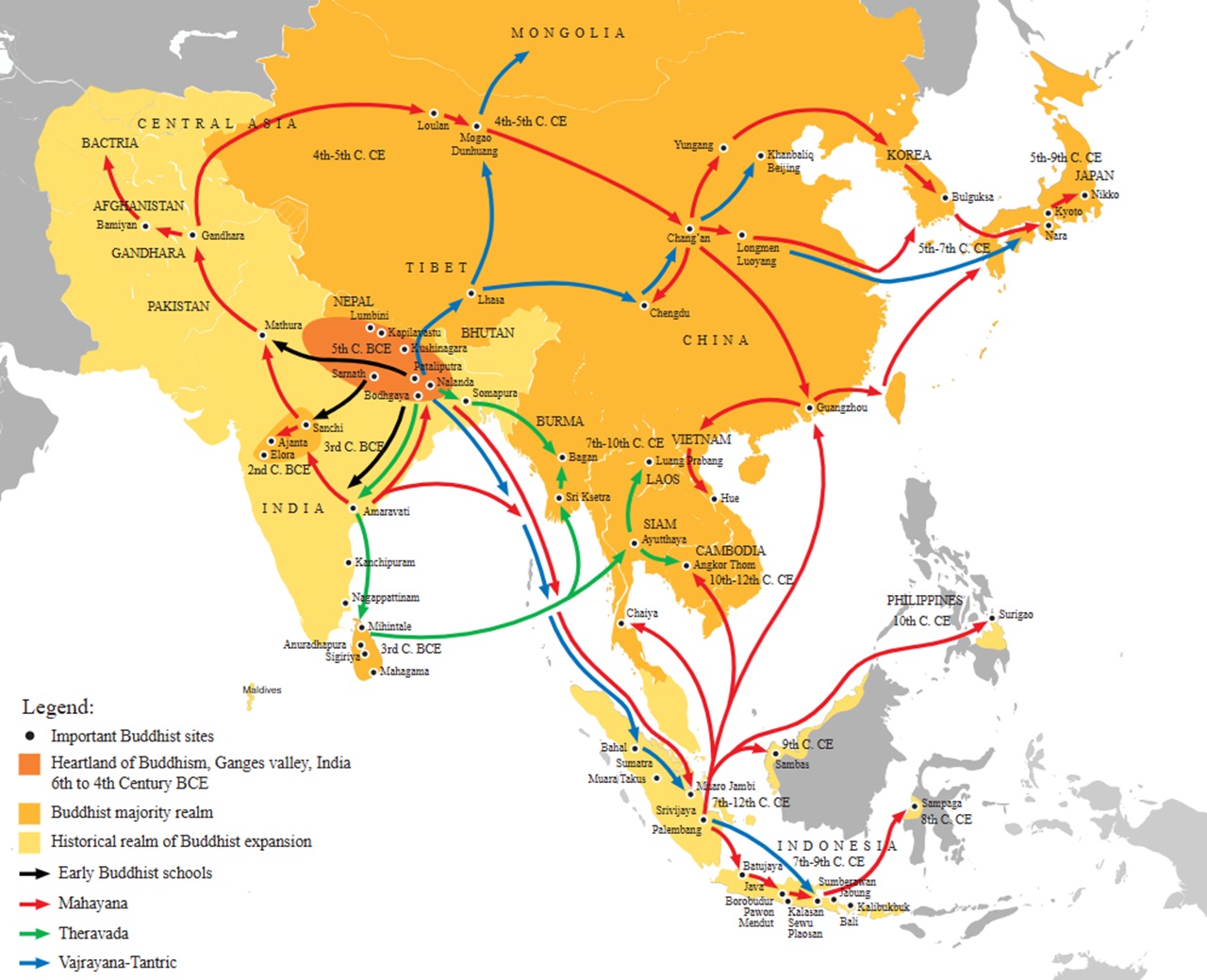

L’esperienza del Buddismo-Greco proseguì anche con la fine dei regni greco-indiani. Dopo di loro, dal I secolo d.C., i Kushan, una popolazione centroasiatica, ereditarono il sincretismo greco-buddista, in particolare nell’arte e nell’iconografia religiosa. È anche vero che i Kushan buttarono in questo calderone sincretico persino elementi del mazdeismo e del bramanesimo. La regione del Gandhara (attuale Pakistan) divenne un centro fondamentale del Buddismo-Greco, con la creazione delle prime rappresentazioni antropomorfe del Buddha.

Suddette opere riprendevano moltissimo dalla statuaria ellenistica. Evidenti sono i richiami alla cultura greco-romana. Mentre tutte le divinità del mondo indiano vengono rappresentate in posizione seduta/meditativa, queste particolari statue in pietra raffiguravano il Buddha in piedi, vestito con toga, dai tratti facciali occidentali e in alcuni casi addirittura con i capelli ondulati. Non sfuggono al ragionamento le decorazioni dei templi buddisti; esse includevano elementi architettonici greci, come colonne e capitelli corinzi.

Se fin qui si sono messi sul banco delle prove elementi incontrovertibili, passiamo invece al lato sul quale le certezze decadono e le ipotesi più svariate affiorano: l’ambito religioso. Quanto la spiritualità greca influenzò quella propriamente buddista (vale chiaramente anche il discorso inverso) e soprattutto con quale esito? La questione di quanto il sincretismo greco-buddista abbia realmente influenzato la spiritualità dei popoli dell’Asia piuttosto che limitarsi a un impatto artistico e iconografico è un dibattito ancora aperto tra gli storici e gli studiosi di religioni comparate.

L’influenza greca sull’iconografia buddista è innegabile. Più sfumato è il medesimo ascendente sulla dottrina e sulla spiritualità. È possibile che il sincretismo si sia limitato più all’aspetto formale che ai contenuti religiosi veri e propri. Certo si può individuare qualche parallelismo, ma nessuna fusione profonda. Alcuni studiosi hanno cercato di individuare somiglianze tra il buddismo Mahayana e la filosofia stoica, suggerendo che il pensiero greco abbia rafforzato l’idea buddista di distacco dal mondo materiale e accettazione del destino. Capite bene come ciò, per quanto affascinante, sia difficilmente comprovabile.

Tirando i fili del discorso, viene spontaneo chiedersi quanto di vero ci sia nei ragionamenti di chi afferma una netta distinzione storica e culturale tra Occidente e Oriente. Gli elementi che propendono per una vicinanza identitaria o una condivisione bilaterale del sapere, sono più vividi di quelli che la smentiscono. Il Buddismo-Greco – spero di averlo dimostrato con le argomentazioni di cui sopra – gioca a favore di questa retorica.