“Figlio di Euforbio o di Eufemio, ma secondo altri figlio di Eucleide o Iete o Esiodo. Originario della città di Imera in Sicilia, ed a tale motivo è chiamato l’imerese. Ma per altri è originario di Matauria, in Italia. Secondo certi altri è stato esiliato dalla città di Palantion, in Arcadia, e giunse in Catania dove morì ed il sito ove venne bruciato da quel giorno venne chiamato Porta Stesicorea […]. Egli divenne un poeta lirico, componendo opere in dialetto dorico in 26 libri. Si dice che per avere scritto in maniera severa riguardo Elena, divenne cieco. Ma pare che, ritrattando e scrivendo la Palinodia, ispirata da un sogno, egli riacquistò la vista. Ebbe per nome Stesicoro in quanto per primo unì un coro alla musica per citara, ma prima il suo nome fu Tisia”.

Questo è quanto riporta la Suda, una delle più grandi e preziose enciclopedie bizantine, redatta per la prima volta nel X secolo. La fonte, per quanto possa apparire autorevole, è tuttavia contestabile. Non esistono infatti altri documenti che ne attestano la veridicità; ragion per cui, se volessimo in questa sede raccontarvi la biografia e l’operato artistico di Stesicoro, dovremmo dar per buone le parole qui sopra riportate. Del poeta vissuto tra VII e VI secolo a.C. scrivono altri importanti autori, sia greci che latini (Aristotele, Platone, Marco Fabio Quintiliano, ecc.), senza tuttavia riportare dettagliatamente i tratti specifici della sua vita. Concludendo questa premessa sulle fonti, possiamo infine ammettere come di lui restino diversi frammenti poetici, i quali dimostrano la vastità delle tematiche trattate dall’imerese (si passa dall’epica alla poesia pastorale, dalla poesia lirica a composizioni teatrali).

Ed è questa generica incertezza sul suo conto che permette – a noi come a chi ha scritto in precedenza – di accostare la figura di Stesicoro a quella di Omero. Eppure qualcosina di Tisia l’imerese la conosciamo. Nato tra il 632 e il 629 a.C. forse ad Himera, probabilmente nell’antica Metauros (odierna Gioia Tauro). Frequentò la scuola locrese, formandosi presto come abile poeta nonché compositore corale. Secondo Aristotele, presso la medesima scuola egli insegnò, avendo per allievo un altro eccelso verseggiatore come Egino Ibico.

Fin dalla giovinezza Stesicoro viaggiò lungo tutta la Magna Grecia. Solitamente si spostava seguendo l’itinerario delle festività locali, presentendo nelle città in festa originali spettacoli monodici o corali. Per via delle suddette traversate, Stesicoro si fermò ad Himera (oggi nella provincia di Palermo, tra Cefalù e Termini Imerese). Nella città si impegnò politicamente, guadagnandosi agli occhi dei posteri il soprannome di “imerese”. In un anno non meglio specificato, la città di Himera chiese la protezione a Falaride, tiranno di Akragas (Agrigento). La richiesta trovava giustificazione di fronte alla seria minaccia di un’invasione pianificata dai cittadini di Selinunte. Stesicoro, autorevole e rispettato, avvertì la popolazione: concedersi al despota significava in un primo momento sventare il rischio rappresentato da Selinunte, ma in seconda istanza tale atteggiamento avrebbe comportato il dominio di Falaride sulla libera Himera.

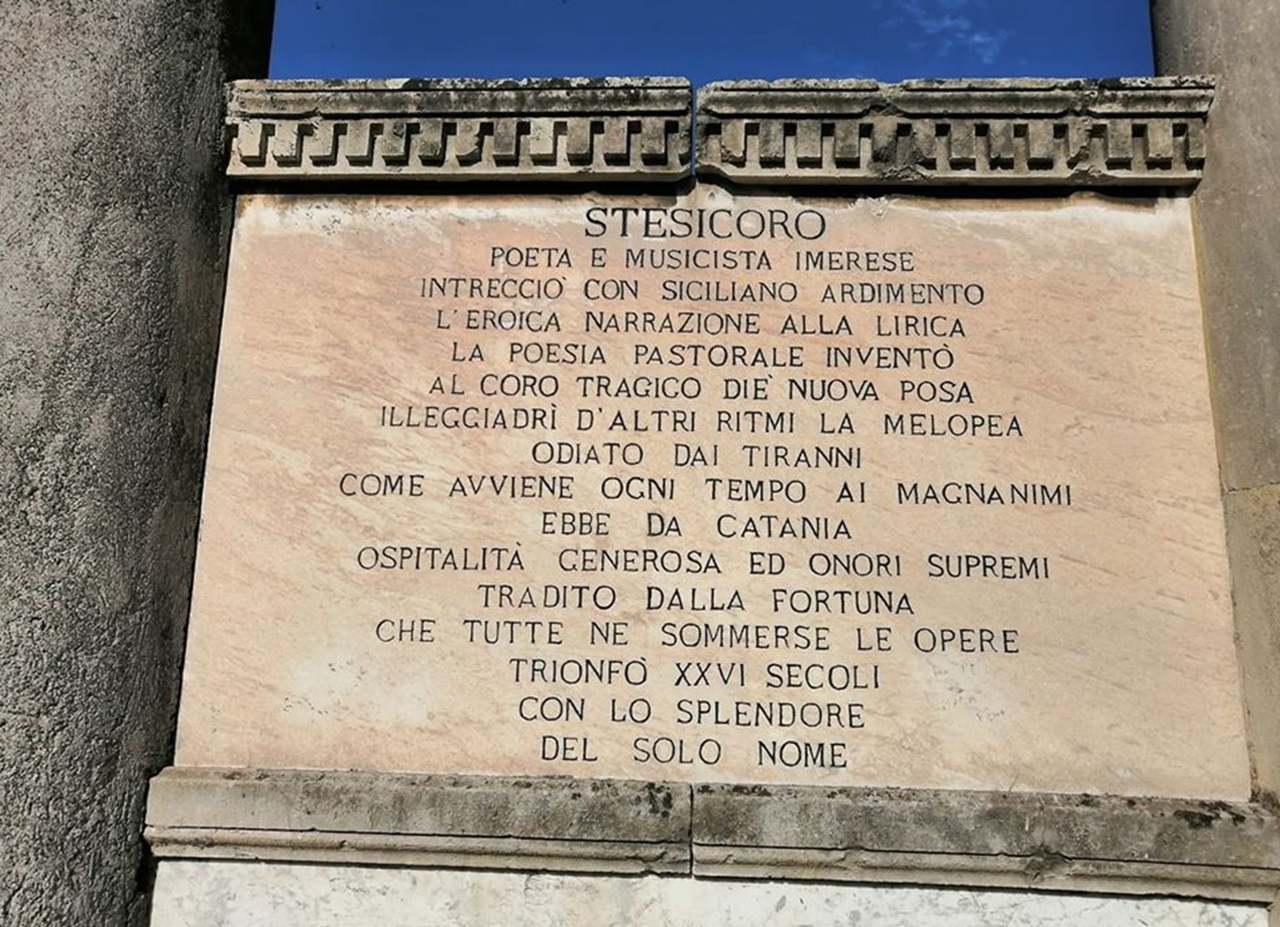

In pochi vollero sentire le ragioni di Stesicoro che quindi si vide costretto all’esilio. Il poeta lirico trovò asilo politico nella città di Catania, che lo accolse con “ospitalità generosa ed onori supremi” per citare l’epigramma catanese. Là vi morì, forse nel 555 a.C. per mano di un brigante noto come Nicanore.

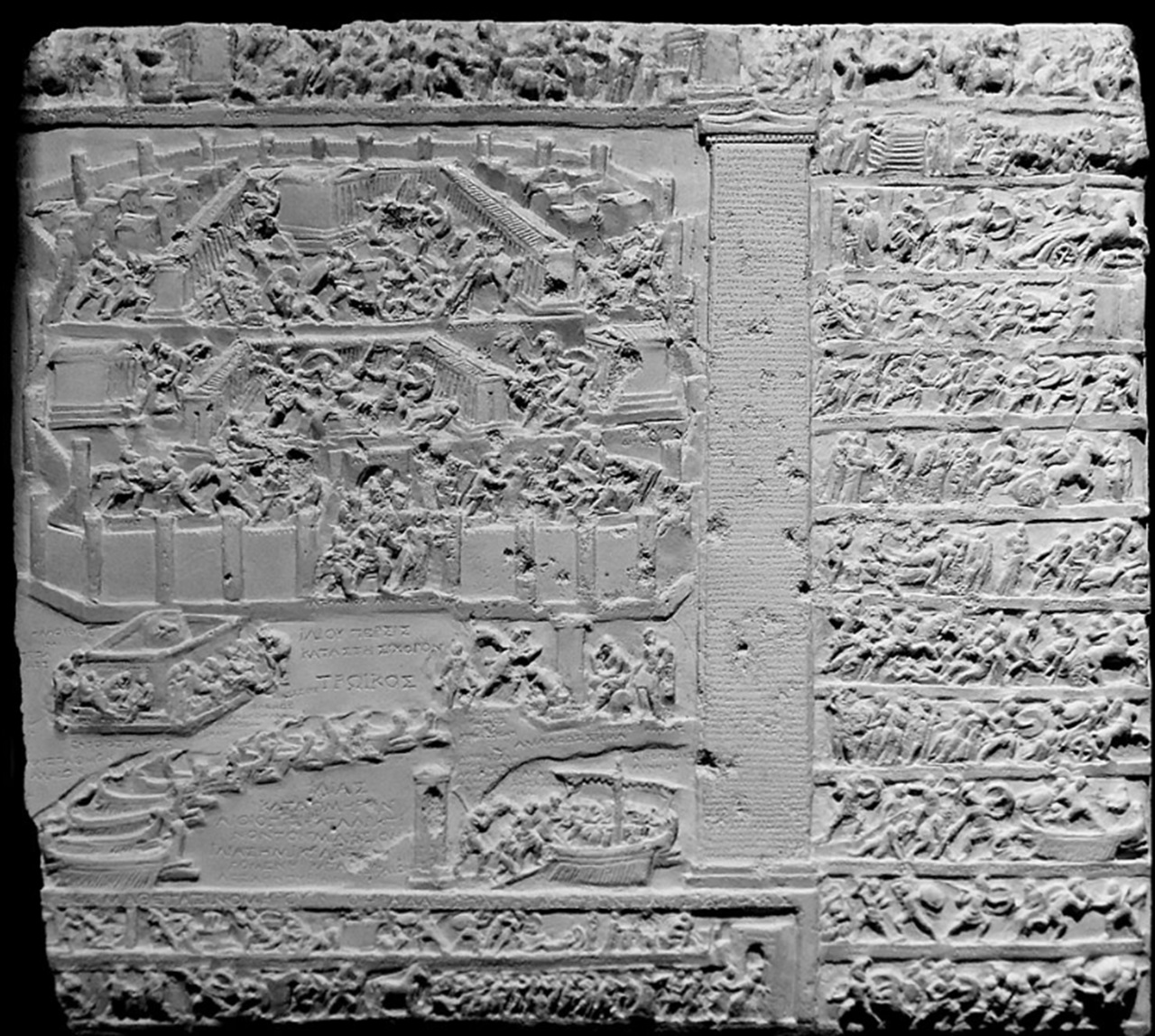

La figura dell’imerese è in gran parte avvolta nella leggenda. Ad esempio Platone narra come un giorno Stesicoro cantò la passione di Elena per Paride, vedendo in quell’amore la miccia che fece esplodere la Guerra di Troia (la Tabula Iliaca, nella foto qui sopra, riporta iconograficamente tale versione dei fatti). Il filosofo ateniese sostiene come i Dioscuri – argonauti figli di Zeus, protettori di Elena che nel frattempo si era risentita di quell’ingiuria- sentenziarono per Stesicoro la cecità. L’imerese perciò realizzò una seconda opera di estrema bellezza e profondità per discolparsi, la Palinodia, riuscendo infine a recuperare la vista.

Persino lo pseudonimo “Stesicoro” ha un significato importante. Ben nota era la capacità dell’autore di cantare poemi epici usando la cetra, ma il vero talento dell’imerese era quello di fornire un preciso ordine ai cori. Il grande poeta dei miti segnò un punto di svolta nella lirica antica, inventando una tecnica metrica (triade stesicorea) che verrà poi ripresa da tutti i compositori non solo nella Magna Grecia, ma nell’intero Mediterraneo.