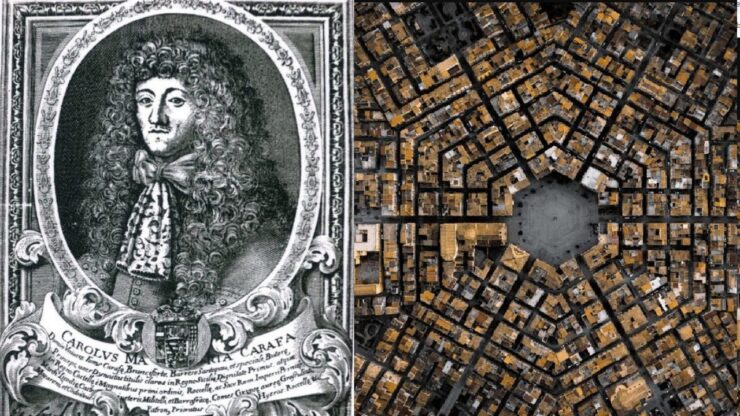

9-11 gennaio 1693, tre giorni che la Sicilia non ha mai dimenticato. Il catastrofico terremoto del Val di Noto rade al suolo intere città, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione. Tra i tanti centri urbani di remota fondazione obliterati dal sisma c’è Occhiolà, borgo che i gli antichi Greci erano soliti chiamare Echetla. Il terremoto strappa via la vita alla maggioranza della popolazione, condannando l’abitato al tempestivo spopolamento. Il signore del luogo, ovvero don Carlo Maria Carafa Branciforte, Principe di Butera, accoglie la richiesta di quanti non vogliono tuttavia abbandonare l’area, credendo di potervi risiedere nonostante le avversità che Madre Natura può riservare. Eppure il Carafa non intende riedificare sulle macerie, ma costruire una città ex novo: sono queste le premesse per la nascita di Grammichele, il capolavoro urbanistico nel cuore della Sicilia orientale.

“DEO OPTIMO MAXIMO.

Anno Domini 1693, die quartodecimo ante calendas maias, hora prima dimidia post meridiem primo lapide iacto ab Ecc.mo Domino D. Carlo Maria Carafa Principe Buterae et Roccellae ac S.R.I.”

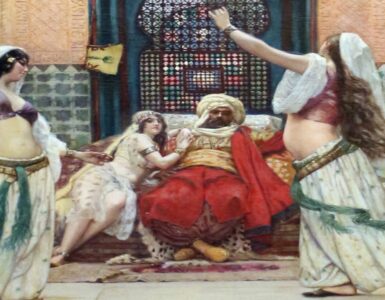

Le esatte parole incise sull’epigrafe di fondazione della città di Grammichele, gioiello fra i gioielli della Sicilia. Come la verde Erica che cresce per prima sui terreni inceneriti, così Grammichele, la strabiliante città esagonale, sorse su un territorio pesantemente colpito dalle scosse di terremoto del gennaio 1693. Su desiderio di Carlo Maria Carafa Branciforte e per mano dell’architetto Michele da Ferla, il nuovo insediamento dalla pianta esagonale venne concepito a 2 km da Occhiolà, sempre sul feudo del Principe di Butera.

Le fonti scritte del tempo descrivono un certo attivismo dell’aristocratico nella direzione dei lavori. Assieme a fra’ Michele da Ferla, guidò le maestranze da un fastoso padiglione in stile barocco. Contrastava con la miseria che gli sfollati del Val di Noto mostravano loro malgrado, ma era parte di un grande gioco, quello dell’architettura avveniristica e dell’urbanistica ragionata. Questi infatti i cardini sui quali si basò la costruzione di Grammichele, nome scelto in onore di San Michele Arcangelo.

Principe e frate progettarono la città con una pianta esagonale perfetta; una soluzione urbanistica estremamente innovativa per l’epoca. Non che nessuno l’avesse mai ipotizzata. La città ideale, utopica per i vari Tommaso Moro ed Erasmo da Rotterdam, trovò concreta espressione su circa 8 km² del territorio sud-orientale siciliano.

L’impianto esagonale aveva per modello la manualistica relativa alle fortificazioni “alla moderna” (di cui le città italiane in genere sono ricche). Al centro fu collocata una grande piazza esagonale, dalla quale si diramavano sei vie principali. Il disegno geometrico aveva scopi pratici e simbolici:

- Permetteva infatti una crescita (futura e auspicabile) ordinata della città.

- Migliorava la distribuzione logica degli spazi pubblici e privati, con attenzione particolare alla sistemazione su base sociale della popolazione (ricchi al centro, popolari all’esterno).

- Richiamava all’idea, d’origine cinquecentesca, di perfezione e armonia urbanistica.

La fondazione venne accolta dalla popolazione occhialese – nel frattempo trasferitasi – il 18 aprile 1693, a tre mesi dalla catastrofe. Siccome il ricordo del sisma era più che fresco, la progettazione di Grammichele (chiamata nelle fonti anche Granmichele) tenne conto di specifiche esigenze antisismiche. Per questo si diede vita ad un reticolato urbano ordinato, con strade principali e secondarie ben distribuite.

Don Carlo Maria Carafa elevò la sua creatura a simbolo di resilienza contro i disastri impronosticabili, certo, ma ai quali si può preventivamente porre una pezza. Simbolo di una cultura barocca raffinata, di cui sia lui che fra’ Michele da Ferla erano imbevuti. Emblema di una razionalità pre-illuministica, fondata sulla tanto decantata “simmetria sociale“, per la quale il corpo sociale, seppur suddiviso in ceti, poteva e doveva trovare una precisa, nonché funzionale, collocazione sul territorio. Un paradigma sfruttabile anche in senso politico-culturale: ordine dopo il caos, governo contro anarchia, rettitudine sopra ogni cosa. Slogan inutilmente retorici per qualcuno; principio fondativo per Grammichele in Sicilia.