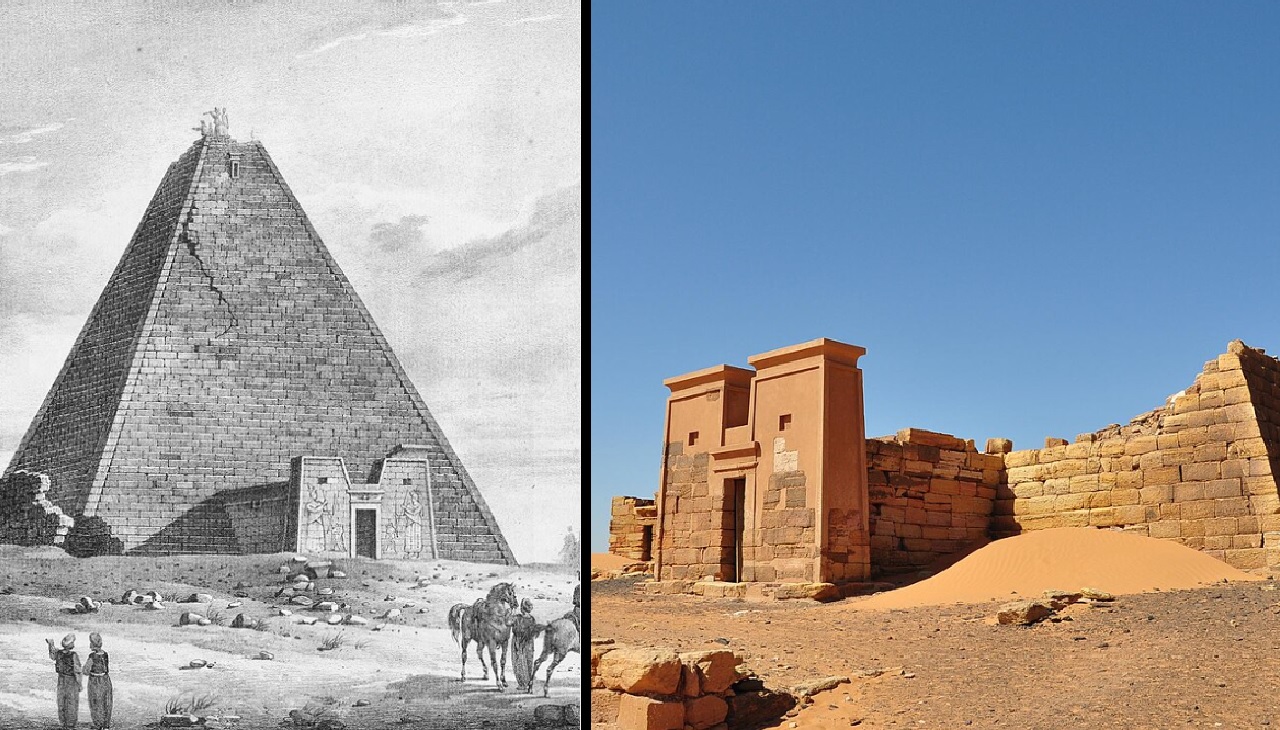

Nel 1821 un naturalista francese di nome Frédéric Cailliaud viaggia tra Egitto e Sudan, giungendo fino all’antica città di Meroë, capitale del regno di Kush (soggetto all’Egitto dal 1550 al 1070 a.C.). L’uomo si imbatté in meravigliose strutture dalla forma piramidale, che molto somigliavano alle più famose cugine egizie, ma che comunque avevano un fascino non secondario. Cailliaud però non sapeva che di lì a poco un “archeologo” italiano, tale Giuseppe Ferlini, avrebbe distrutto quelle piramidi.

L’archeologia dei primordi non era quella che oggi siamo abituati a vedere, questo è chiaro. Le tecniche utilizzate da alcuni dei più grandi esperti passati del settore farebbero rabbrividire chiunque nel presente. Eppure c’è un limite oltre il quale l’archeologia assume i connotati della distruttività fine a se stessa. Quel limite Giuseppe Ferlini l’oltrepassò. Nato a Bologna 1797, egli trascorse la gioventù girando per mezza Europa, soprattutto nell’area mediterranea. Il filo rosso che collegò costantemente i diversi soggiorni del bolognese fu l’odio nei confronti degli Ottomani e l’amore per la libertà dei popoli oppressi. Molto romantico e risorgimentale vero?

Ferlini comunque si riscoprì un bravo medico e come tale decise di partire per l’Egitto nel 1829. Il paese conosceva un periodo di fervido sviluppo economico e culturale. Una buona occasione di guadagno agli occhi dell’avventuriero italiano. Inviato come capo medico a Khartum, il bolognese stringe amicizia col governatore inglese Guyon, divenuto Pascià; quest’ultimo è grato al medico per aver salvato la vita del figlio così gli concede il passaggio verso i territori dell’Alta Nubia, ricchi di giacimenti d’oro. È qui che Ferlini, spinto da quella falsa passione per l’archeologia, adocchia le piramidi di Meroë. È in quel luogo che inizia la caccia al tesoro.

Nel 1834 Ferlini, il mercante albanese Antonio Stefani e le loro rispettive mogli, iniziano a devastare letteralmente le piramidi nubiane. La speranza è quella di trovare qualcosa di valore al loro interno, speranze che almeno inizialmente non trovano soddisfazione. Le strutture più piccole non riservano chissà quali tesori: solo pietra e geroglifici. Così le attenzioni dei due allegri archeologi si concentrano sulla piramide più grande, quella della regina Amanishakheto (regnante tra il 15 a.C. e l’1 d.C.). Anche il francese Cailliaud notò quella piramide alta 28 metri, perfettamente integra, trasudante di millenaria storia. Ferlini forse non ebbe lo stesso tatto del transalpino e procedette con la demolizione dall’alto.

All’interno della piramide Ferlini e Stefani trovarono un sarcofago contenente i resti della già citata regina. Non solo, vittima di saccheggio fu il ricco corredo funerario della defunta sovrana. Nottetempo, consapevoli di un possibile tradimento, i due soci in affari abbandonarono la Nubia con il bottino. Essi raggiunsero il Cairo e da qui le loro strade si separarono. Ferlini cercò quindi di vendere quanto “ottenuto” nelle desertiche terre nubiane. Contattò chiunque, servendosi di un certo Giuseppe Mazzini come procuratore: Vaticano, Gabinetto reale di Parigi, Granduca di Toscana, British Museum. Nessuno però volle quei cimeli, un po’ perché dubbiosi sull’autenticità (e questo è il caso di Londra), un po’ perché restii nel fidarsi di quell’uomo assetato di denaro.

Alla fine la gran parte dei pezzi andarono in Germania, tra la corte reale di Monaco e il Neues Museum di Berlino. Alcune copie invece raggiunsero Torino, come regalo di Ferlini alla corona sabauda. Il cacciatore di tesori distruttore di 40 piramidi nubiane morì nel 1870, tra l’altro indebitato fino al collo. Molte delle ricchezze da lui depredate sparirono dopo la Seconda Guerra Mondiale e ad oggi ne restano solo una cinquantina. In pochi rimpiansero la scomparsa di Ferlini, di certo non le piramidi di Meroë, irrimediabilmente mozzate nonché private del loro originario splendore.