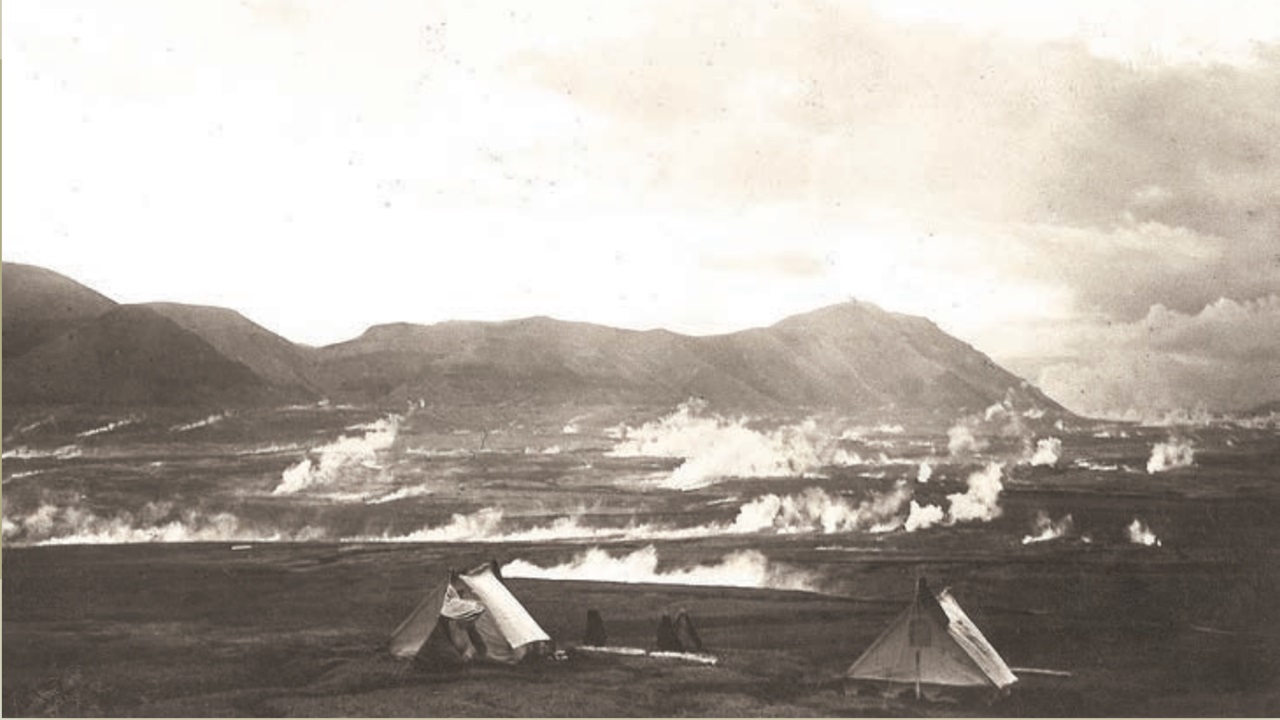

Fotografia del Library Web Team, USGS, 13 agosto 1912, Katmai, Alaska. Ma fu il vulcano Katmai o il Novarupta a eruttare? Perché all’inizio ci fu un po’ di confusione, risolta però nel 1953 quando gli scienziati stabilirono una volta per tutte che la bocca eruttiva vera e propria fu quella del Novarupta. E il Katmai? Beh, mentre il vicino eruttava, il Katmai collassava su stesso formando una caldera.

1912, l’eruzione del Novarupta e il collasso del Katmai

Il Novarupta è un vulcano presente in Alaska, nella zona del Monte Katmai. Situato a circa 470 km a sud-ovest di Anchorage, tale vulcano si è formato durante l’eruzione del 1912. Fra l’altro una delle più grandi del XX secolo. Considerate che il magma uscito dal Novarupta è 30 volte quello rilasciato dall’eruzione del Monte Sant’Elena.

Considerate che il Novarupta fa anche parte dell’Arco vulcanico delle Aleutine, una catena di vulcani fra le più attive al mondo. Non a caso fa parte dell’Anello di Fuoco. Ma cosa successe nel 1912?

Prima dell’eruzione vera e propria, ecco che nella zona ci furono diversi forti terremoti. In particolare quelli del 4 e 5 giugno misero in allarme la popolazione che, ben conscia del pericolo, abbandonò le cittadine in prossimità del vulcano, riuscendo così a salvarsi. In effetti, nonostante questa sia stata una delle esplosioni vulcaniche più grandi del XX secolo, in pratica non ci furono vittime collegate direttamente all’eruzione.

Arriviamo così alla mattina del 6 giugno quando diverse esplosioni si sentirono fino a Seldovia, a 230 km di distanza dal vulcano. Intorno alle 13, gli uomini dell’equipaggio del piroscafo Dora, che navigava nello stretto di Shelikof, videro innalzarsi in direzione del vicino Monte Katmai una nube eruttiva assai voluminosa. Nel giro di un paio d’ore l’imbarcazione fu totalmente avvolta dalle ceneri e dall’oscurità. Tanto che il capitano ordinò di invertire la rotta e tornare nel Golfo dell’Alaska. Il piroscafo cercò di sfuggire alla nube viaggiando a massima velocità, ma le ceneri non la abbandonarono se non il giorno dopo.

Questo perché per una sessantina di ore filate, ceneri e gas sulfurei continuarono a ricadere sulle cittadine a sud-est del vulcano, arrivando a centinaia di chilometri di distanza. Le ceneri e i gas bloccarono anche le comunicazioni via radio, la visibilità era quasi zero ed ecco che le persone che abitavano in zona rimasero isolate, non riuscendo più a contattare nessuno.

Per darvi un’idea della portata di un’eruzione del genere, ecco che sull’isola di Kodiak, che distava ben 160 lm, l’oscurità causata dalla cenere era così fitta che la gente non riusciva a vedere una lanterna a un braccio di distanza. Come successo anche a Pompei, le ceneri vulcaniche si depositarono sugli edifici, facendoli crollare. Altre abitazioni, invece, furono spazzate vie dalle valanghe di cenere e fango.

Non paga, dalla nube dell’eruzione si scatenarono una serie di fulmini che diedero fuoco ad altri edifici. Inutile dire che l’aria non era assolutamente respirabile e l’acqua non potabile. La situazione era così grave che alcune cittadine furono abbandonate per sempre.

Come spesso accade in queste maxi eruzioni, ecco che anche il resto della Terra ne fu influenzato. Una nube eruttiva alta più di 30 km non poté che impattare negativamente sull’atmosfera. Le ceneri disperse dai venti anche a grandi distanze non solo crearono dei tramonti molto spettacolari, ma riuscirono a bloccare in parte le radiazioni solari, abbassando la temperatura media nell’emisfero settentrionale di 1°C. E questo per più di un anno.

A dire il vero, scoprirono l’entità del danno causato nelle zone limitrofe dall’eruzione solamente qualche anno dopo. Nel 1916, infatti, gli esploratori guidati dal botanico Robert F. Griggs e finanziati dalla National Geographic Society si addentrarono nella zona dell’eruzione, per capire cosa fosse successo esattamente.

Una volta oltrepassato il Passo Katmai, Griggs si trovò di fronte a uno spettacolo bellissimo, ma inquietante al tempo spesso. Tutta la valle, infatti, era piena di decine di migliaia di fumi che si levavano da crepe sul terreno. Per questo motivo Griggs ribattezzò la zona come la Valle dei Diecimila Fumi.

Ma non era finita qui. A differenza di quanto accaduto con il Krakatoa nel 1883, infatti, i flussi piroclastici derivanti dall’eruzione si erano depositati non in mare, bensì sulla terraferma. Il che annichilì ogni forma di vita nella valle di Ukak. Qui i depositi di cenere e pomice rimasero caldi per decenni.

Per quanto riguarda i fumi visti da Griggs, era l’effetto delle acque superficiali che, arrivando a contatto con i depositi caldi, si surriscaldavano, trasformandosi in vapore che poi emergeva dalle fessure createsi nel terreno. Griggs si dilettò poi a misurare la temperatura di queste acque: in alcuni casi arrivava a 600°c.

Col passare degli anni, poi, i depositi si sono finalmente raffreddati. E tale depositi si sono trasformati in minerali colorati che riempivano i camini attraverso i quali passava il vapore.

La Valle era così particolare che nel 1918 divenne Monumento Nazionale. E negli anni Sessanta la Valle fu scelta per addestrare gli astronauti del programma Apollo della NASA per quanto era simile al paesaggio lunare.

Ma la storia non finisce qui. Perché tale esplosione, classificata al 6° grado della scala dell’indice di esplosività vulcanica (furono espulsi 13-15 chilometri cubi di magma e 11 chilometri cubi di cenere), fu oggetto di un dibattito. Dopo le esplorazioni di Griggs, infatti, in tanti credettero che a eruttare fosse stato il vulcano Katmai, situato a 10 chilometri circa dal Novarupta.

Si può ben scusare gli esploratori per l’abbaglio preso nel 1916. Quando arrivarono sulla caldera del Monte Katmai, infatti, notarono l’assenza di ghiaccio sulle pareti del cratere. Inoltre getti di gas si levavano intorno a un laghetto poco profondo situato sul fondo della caldera. Il tutto fece ipotizzare che fosse quella l’origine dell’eruzione.

Solo nel 1953 Garniss Hearfield Curtis spiegò che la bocca eruttiva era quella del Novarupta. I due vulcani, in effetti, avevano le camere magmatiche comunicanti. A eruttare e a emettere tutto il magma fu il Novarupta. Nel frattempo il Monte Katmai collassava, creando poi la caldera con laghetto, perché la camera magmatica sottostante si era svuotata.

Il collasso del Katmai iniziò circa 11 ore dopo l’eruzione vera e propria, intorno alla mezzanotte. In effetti a quell’ora ci fu un forte terremoto. Il collasso proseguì per 27 ore, il tutto accompagnato da più di 50 terremoti (dieci di essi avevano una magnitudo compresa fra 6.0 e 7.0).

Nonostante tutto ciò, l’eruzione non causò alcuna vittima, proprio perché la popolazione ebbe la lungimiranza di fuggire dai dintorni del vulcano ai primi segni di eruzione. E ancora adesso il vulcano Novarupta è tenuto sotto stretto controllo dall’Alaska Volcano Observatory. Inutile dire, invece, che la Valle dei Diecimila Fumi è una gettonatissima meta turistica.