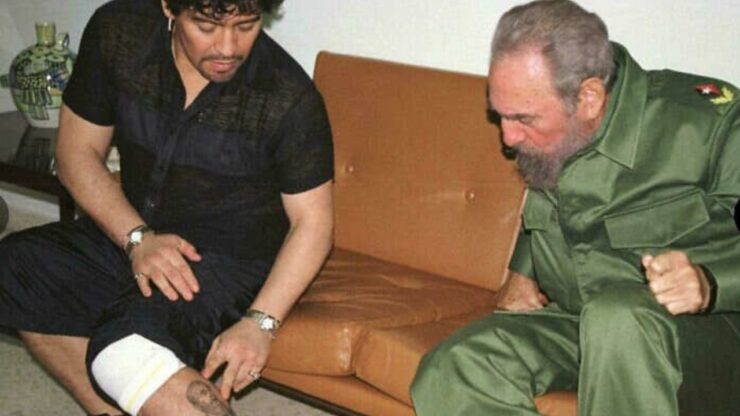

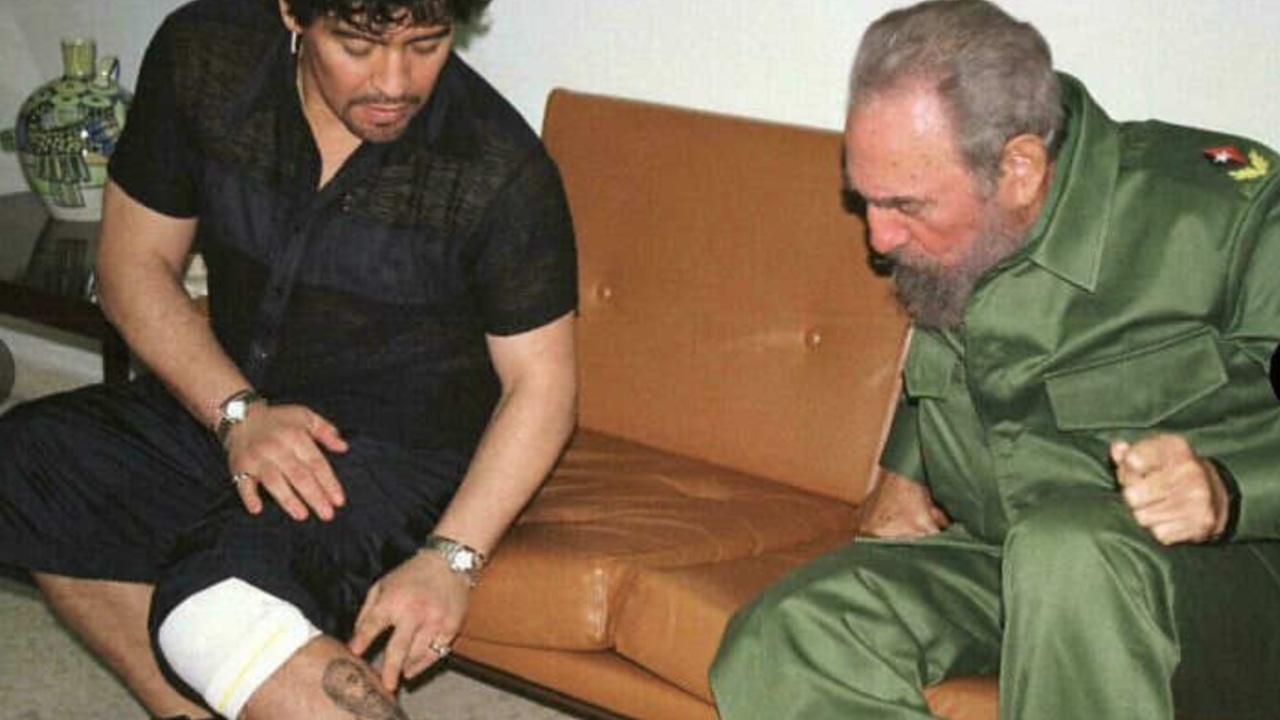

Fotografia di anonimo, L’Avana, primi anni ‘2000. Maradona e Castro si incontrano a L’Avana; è una delle tante occasioni in cui i due volti più noti dell’America Latina si fanno immortalare assieme. Per l’occasione la leggenda del calcio mostrò al leader cubano il tatuaggio a lui dedicato sul polpaccio sinistro. Un posto d’onore, vista la rilevanza che il mancino ebbe per la carriera del Pibe de Oro.

Due uomini distanti anni luce per professione, ma vicini nel sentimento, anche e soprattutto politico, s’intende. Diego Armando Maradona visse certamente una vita sfrenata e contraddittoria, ma su una cosa non palesò mai incoerenze: i suoi ideali politici. Nato a Lanús ma cresciuto a Villa Florito, umilissimo barrio alla periferia sud di Buenos Aires, Maradona si sentì sempre uno del popolo. Un senso di appartenenze che lo fece amare ovunque mise piede (e che piede!), in Argentina, passando per Barcellona, fino a Napoli. Un altro che del furore de la gente visse e nutrì le sue ambizioni politiche fu Fidel Castro.

I destini dei due si incrociarono per la prima volta nel 1987. In quell’anno l’agenzia di stampa di Cuba invitò il calciatore argentino sull’isola, così da consegnargli un premio vista la recente vittoria del mondiale Messico ’86. Con due dei gol più iconici e memorabili della storia del calcio, la Mano de Dios e il Gol del Siglo, entrambi segnati nel quarto di finale contro l’Inghilterra, Maradona rimarcò un concetto a lui estremamente caro. Quando, tempo dopo, gli chiesero conto di quei gesti, e soprattutto dell’irregolarità della rete con la mano, lui sentenziò “chi ruba al ladro ha cent’anni di perdono”.

Come poteva essere altrimenti per un argentino, che con gli inglesi aveva più di qualche conto in sospeso. Il 1982 e la guerra delle Falkland/Malvinas scottava come non mai. Il pugnetto dato al pallone nel mondiale messicano era una forma di riscatto, un appello ai deboli del mondo, un inno sportivo all’antimperialismo. Castro colse le sfumature ideologiche del gesto e anche di quello si parlò nell’incontro del 1987. Da lì in poi l’amicizia fu una costante, anche nei momenti più complicati. Come quando dopo l’overdose del 2000, Maradona fu invitato da Castro a disintossicarsi a Cuba. Il calciatore seguì il consiglio e per quattro anni, seppur a intermittenza, rimase sull’isola caraibica seguito da medici specializzati pagati dal regime.

Nel 2005 uno degli incontri più noti in assoluto, perché in quell’occasione Maradona si recò a L’Avana in veste d’intervistatore. Il summit tra El Pibe de Oro e il Líder Máximo assunse le sembianze di un manifesto socio-politico. A domande precise seguivano risposte nette, sempre in un contesto accomodante, sia chiaro. L’antimperialismo, i rapporti con gli Stati Uniti d’America (paese ostile a Maradona dopo il caso anti-doping del 1994), la povertà degli strati più bassi della società, l’istruzione, la sanità, l’utopia di una salda alleanza fra tutti i paesi del Sud America nel segno della lotta.

Non che Maradona cogliesse l’ispirazione politica e argomentativa alla sola presenza di Castro. Risaputi erano i suoi legami e le sue frequentazioni con i peronisti argentini, i socialisti dell’America Latina, da Hugo Chávez a Evo Morales, arrivando addirittura a Papa Francesco, anche lui figlio della Tierra Argentina e schierato su posizioni progressiste.

Anche nella morte Maradona e Castro hanno voluto contrassegnare, per un’ultima volta, il senso della loro storia comune: il 25 novembre 2016 si è spento il leader rivoluzionario cubano; sempre il 25 novembre, ma del 2020, se n’è andato l’uomo che con il pallone fra i piedi si trasformava in divinità.