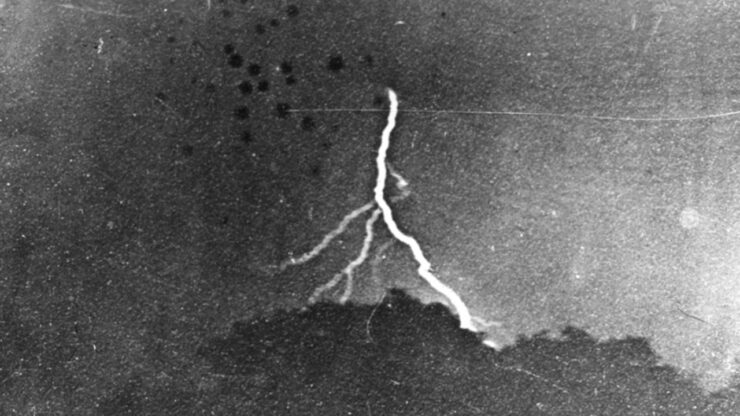

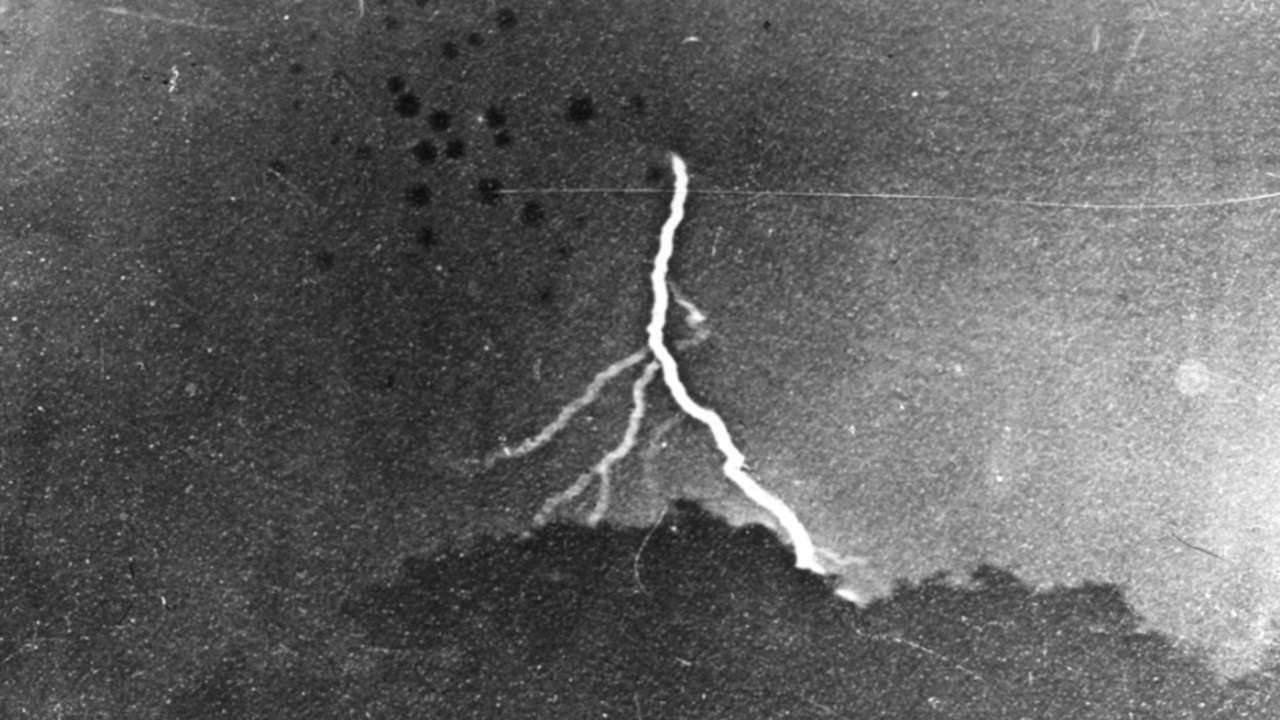

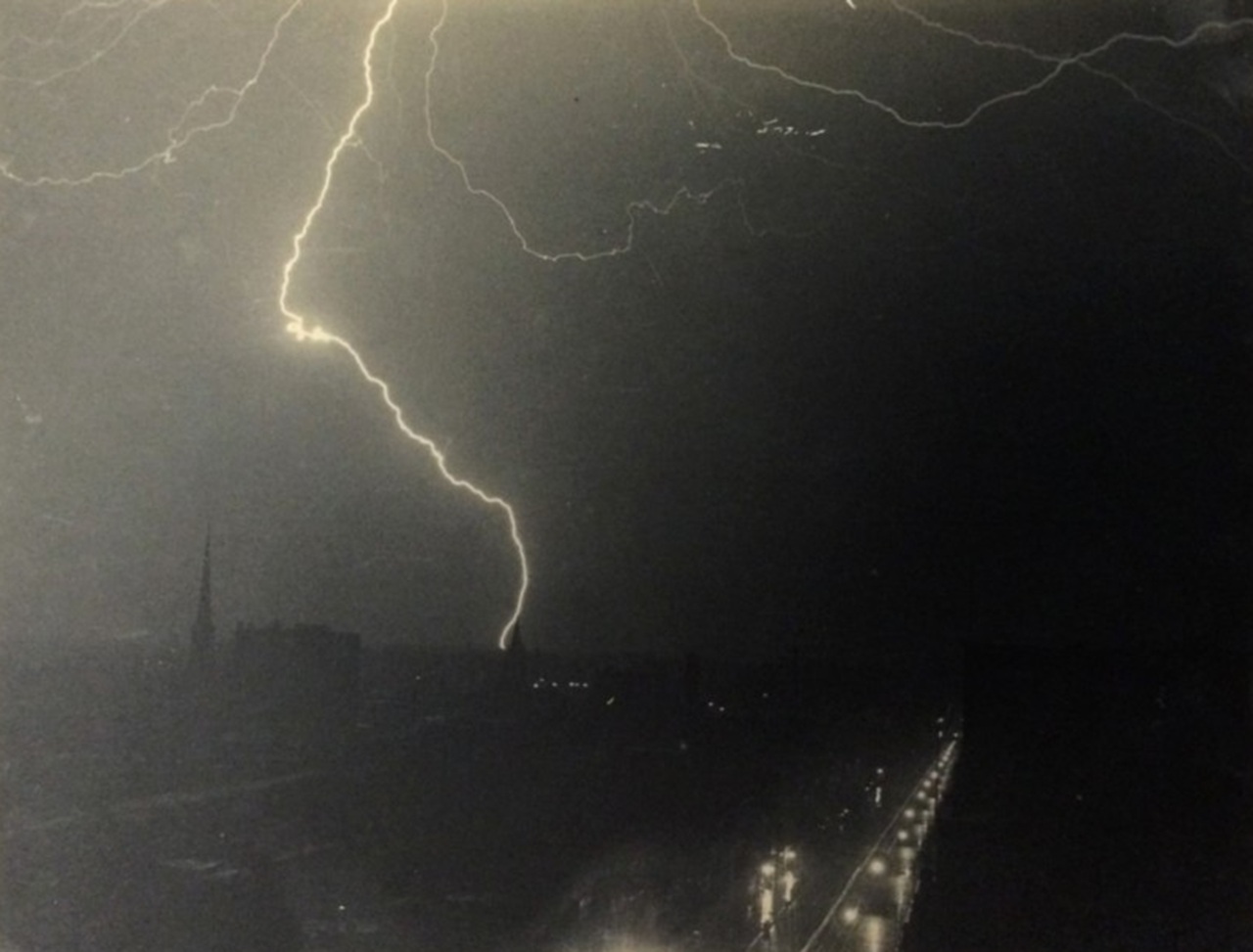

Fotografia di William Nicholson Jennings, Filadelfia, Pennsylvania, USA, 2 settembre 1882. Sembrava implausibile, anzi, fuori da ogni logica, e invece lo statunitense William Nicholson Jennings dimostrò a tutti come “impossibile” è la parola che si trova solo nel vocabolario degli stupidi. Citazioni napoleoniche a parte, Jennings riuscì in un’impresa dirompente, se non altro rivoluzionaria per la storia della disciplina fotografica: immortalare un fulmine. Dopo l’episodio, tutto cambiò per il mondo della fotografia e, benché indirettamente, per la scienza meteorologica.

A cavallo tra gli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento, la fotografia era avvolta da un alone di pionierismo. Una sorta di strano ed elitario passatempo che ad occhi scettici poteva apparire tanto stregonesco quanto incomprensibile. I limiti del tempo li conosciamo già: lenti poco sensibili alla luce, tempi d’esposizione prolungati, impossibilità di scatto “al momento giusto” senza una metodica preparazione, ecc.

William Nicholson Jennings, nato in Inghilterra nel 1860 ma emigrato negli Stati Uniti d’America nel 1879, iniziò a destreggiarsi nell’arte fotografica fin da giovanissimo. Un’altra cosa che lo appassionò parecchio fu la meteorologia; in particolare i fenomeni atmosferici estremi. Le saette, per quanto abitudinarie nella lunga vita di un essere umano, esercitano comunque un certo fascino. Lo sapeva benissimo Jennings, che desiderò a lungo fotografare un fulmine, senza tuttavia riuscirci. Ciò fino al 1882.

Per via delle suddette limitazioni imposte dalla natura sperimentale del marchingegno fotografico, Jennings dovette giocare con le regolazioni manuali dell’obiettivo. In poche parole, l’unico modo che aveva per catturare in immagine un fulmine era prevedere quando e dove questo sarebbe caduto. Non finiva mica lì. Una volta rivolta la macchina fotografica verso l’eventuale angolo, il paziente Jennings avrebbe dovuto esporre la lastra a secco nel momento esatto. Oltre alla capacità tecnica, serviva una buona, anzi, portentosa dose di fortuna.

Dopo settimane di tentativi, il 2 settembre 1882 accadde il miracolo. Da un’altura della città di Filadelfia, il fotografo statunitense attese una tempesta notturna, montando la sua fotocamera su un cavalletto e puntandola verso il cielo. All’improvviso lo scatto, quello giusto. Immortalò in tutta la sua prodigiosa bellezza il tanto atteso fulmine. La foto ne rivelò la vera complessità e forma, sfatando un mito che durava sin dall’alba dei tempi. Prima dell’impresa, le rappresentazioni artistico-letterarie presentavano i fulmini come sagome a zig-zag o biforcute. Gli scatti di Jennings mostrarono per la prima volta la vera struttura dei fulmini, contraddistinti da ramificazioni irregolari, a differenza delle singole linee dritte comunemente immaginate.

Non solo per la fotografia, ma l’opera di Jennings tornò utilissima anche alla scienza. Le fotografie (scattate copiosamente fino al 1890) permisero agli studiosi di analizzare l’effettiva morfologia del fulmine. Esse aiutarono la meteorologia e lo studio dell’elettricità atmosferica. Gli scienziati notarono la ramificazione multipla – i cosiddetti canali di ritorno – e altri dettagli che erano impossibili da osservare a occhio nudo.