Appare lontano e quasi inafferrabile il tempo in cui gli Etruschi furono riconosciuti all’unanimità come “signori dei mari”. Lo dissero i Greci – che in quanto a superbia non le mandavano a dire, dunque il complimento vale doppio – ma lo ribadirono storici e autori antichi anche all’epoca del dominio romano. Oggi cercheremo di rendere quel frangente storico meno distante, portando sul banco delle prove tutti gli elementi che possono fornire una spiegazione, o quantomeno una parvenza di essa, alla base della cosiddetta talassocrazia etrusca.

Legati fin dalle origini ad un’antica vocazione nautica, gli Etruschi seppero sfruttarla a dovere a partire dal VII secolo a.C. Infatti si riferisce a quel periodo Diodoro Siculo, lo storico che associò la civiltà sorta in Etruria al dominio incontrastato dei mari. Parole pesanti, se ci pensate, perché significava porre gli Etruschi un gradino sopra mostri sacri del campo come Fenici, i cugini Cartaginesi, Greci di Sicilia così come quelli dell’Egeo. Chiedersi da cosa derivi una tale considerazione è il primo passo per comprendere la reale potenza marinara etrusca.

È senz’altro vero che la storiografia ellenica riconobbe agli Etruschi un predominio sui mari di loro competenza (tant’è che “Tirreni” è il termine i Greci utilizzavano per chiamare gli antichi abitanti dell’Etruria), ma bisogna un attimo tornare nell’ambito del realismo e sottolineare che essi non estesero mai la loro egemonia su tutto il Mediterraneo. La talassocrazia etrusca si tradusse in un’espansionismo prettamente economico e commerciale. Si spiegano così gli empori fondati in alcune zone costiere del Mediterraneo occidentale: in Gallia meridionale, alla foce del Rodano, così come sulla costa iberica.

Più rarefatte sono le fonti storiche in grado di attestare con precisione analitica un coinvolgimento etrusco nelle principali rotte commerciali sul lato orientale del Mediterraneo. Certamente vi fu un approccio dei tirrenici in tal senso. Lo testimoniano le ceramiche d’origine etrusca ritrovate a Samo e più in generale al largo della costa occidentale anatolica.

Così come Diodoro Siculo incensò l’operato marittimo degli Etruschi, ci furono altri autori greci che cercarono di gettare fango sul loro trascorso. Uno di questi fu Eforo di Cuma, vissuto nel IV secolo a.C., che definì gli Etruschi come una cricca di pirati. Persino nel male si riesce a scorgere lo spunto per una riflessione storica approfondita. Chiaramente i naviganti Etruschi non erano tutti dediti alla pirateria come suggerisce lo storico originario dell’Asia Minor. Eppure altre fonti, lontane anni luce dall’orgoglioso pensiero ellenico, hanno evidenziato una sorta di “vivacità” manifestata da parte dei commercianti etruschi, spesso immischiati in scaramucce navali lungo la tratta tirrenica.

L’archeologia ha fornito un’interpretazione interessante in merito. È risaputo che in quei secoli, perciò parliamo di VIII-VI secolo a.C., commerciare via mare non era esattamente il più sicuro dei mestieri. Gli imprevisti erano all’ordine del giorno e chi meglio si preparava ad affrontarli, riusciva poi ad esercitare un certo ascendente politico, economico e militare. Bene, sembra che Etruschi disponessero di un prototipo di “marina militare” (passatemi il termine, sicuramente anacronistico) avente il compito di scortare il naviglio commerciale. Ciò appariva ai Greci e agli altri attori mediterranei come un costante segno di minaccia da parte etrusca.

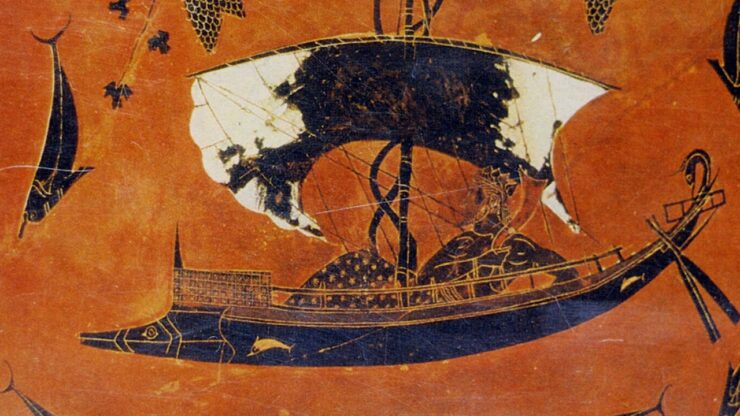

A riprova del pregiudizio greco sull’aggressività etrusca esiste un Inno omerico (che però non fu scritto da Omero… Sempre che Omero sia esistito) risalente al VI secolo a.C. Il racconto mitologico presenta la seguente situazione: una nave pirata etrusca che sta costeggiando una non meglio definita località greca avvista un bel giovane sulla spiaggia. Pensando di poterlo sfruttare, magari chiedendo il riscatto, lo rapiscono e lo portano sull’imbarcazione. Si scopre solo allora che il giovane è Dionisio. Il dio greco va su tutte le furie per l’affronto subito e trasforma la quasi totalità dei marinai in delfini.

Del mito esiste una splendida ceramica (Kylix attica) nel Museo archeologico di Vulci. È ampiamente riconosciuto che il mito dionisiaco sulla pirateria etrusca faccia parte di una più grande e distorta narrazione che gli antichi Greci facevano sui commercianti tirrenici. Ciò trae origine da un contrasto politico e militare che risale agli albori del VI secolo a.C. Nel contesto delle guerre greco-puniche si svolse la cosiddetta battaglia del Mare Sardo (impropriamente nota come battaglia di Alalia). Lo scontro navale del 535 a.C. fra la coalizione etrusca-cartaginese e i profughi di Focea che avevano trovato riparo in Corsica, presso Alalia, segnò un punto di svolta per gli equilibri commerciali nel Mediterraneo occidentale.

A spuntarla (strategicamente parlando) furono Etruschi e Cartaginesi, i quali non riuscirono tuttavia a capitalizzare sull’esito della battaglia. Il decennio successivo avrebbe rappresentato per i commercianti d’Etruria l’inizio della fase declinante. Il ritiro della forza fino ad allora egemone nella fascia tirrenica comportò l’ascesa di una nuova potenza marittima locale: la polis di Cuma, in Campania. L’alleanza tra Cuma e Siracusa in funzione anti-etrusca portò alla rinomata battaglia di Cuma (474 a.C.), ultimo atto della già declinata talassocrazia etrusca.

E così si concluse la vicenda degli Etruschi sul mare, una storia sulla quale tanto ancora si deve scoprire e su cui poco, pochissimo si è scritto. Fattuale fu il dominio etrusco sulle acque del Mediterraneo nord-occidentale e Tito Livio, nella sua opera Ab Urbe condita, lo ricorda limpidamente quando dice che “l’Etruria aveva una tale disponibilità di mezzi da raggiungere con la sua fama non solo la terra ma anche il mare per tutta l’estensione dell’Italia, dalle Alpi allo stretto di Sicilia”.