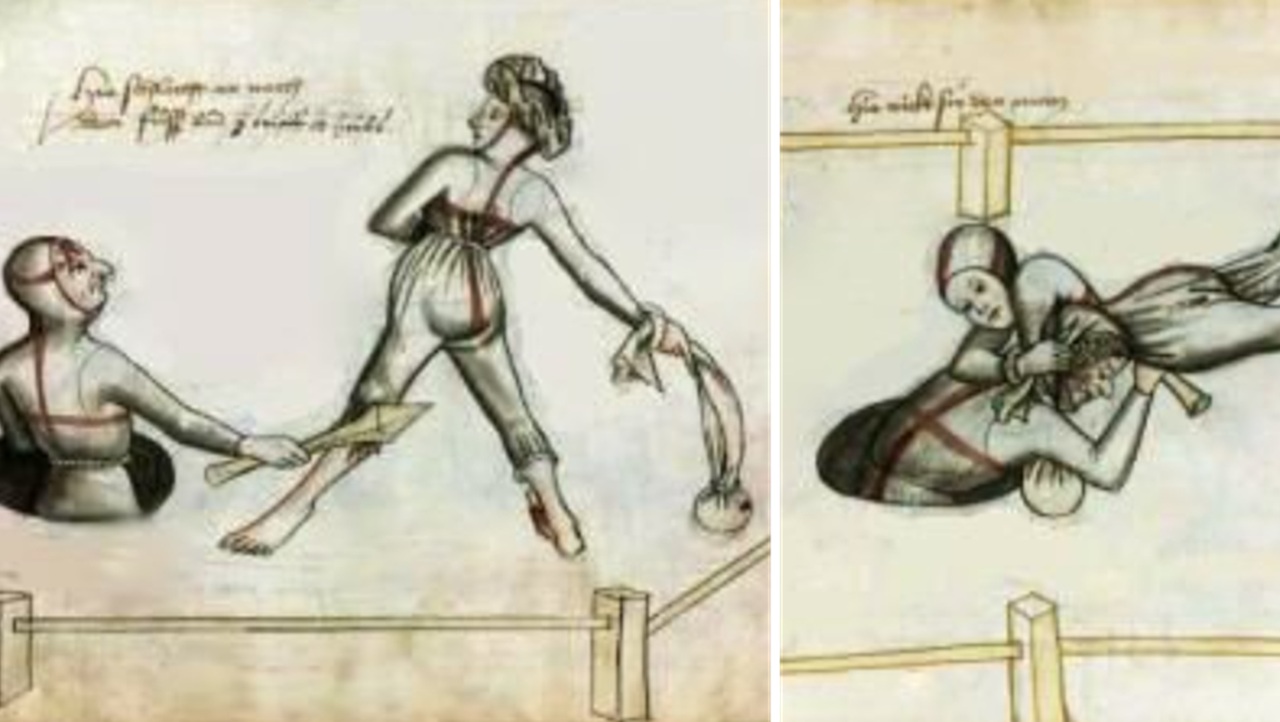

Da parecchi anni ormai circolano in rete delle immagini raffiguranti a loro volta particolari illustrazioni del XV-XVI secolo. Realizzate in area germanica, le suddette mostrano delle scene di lotta tra un uomo e una donna. Si suppone, stando alle didascalie, che tra i due vi sia un vincolo matrimoniale. Ora, perché mai marito e moglie dovrebbero darsele di santa ragione all’interno di un ring? Perché l’uomo dovrebbe trovarsi all’interno di una buca, armato di bastone, mentre la donna se ne sta lì, in piedi, brandendo un sacchetto colmo di pietre? Sono domande che, in un mondo ideale, un po’ tutti dovrebbero porsi prima di dare per vera la pratica dei duelli coniugali. Purtroppo il mondo in cui viviamo è tutt’altro che ideale.

Sia chiaro, qui non voglio assolutamente affermare che la giustizia medievale (termine che più generico di così si muore, ma va bene lo stesso) fosse chissà quanto equa, imparziale e appropriata. Se ci seguite da un po’, dovreste ricordare cosa succedeva ai maiali francesi in caso di “atti criminosi compiuti contro la comunità”. Non bisogna però buttare tutto alle ortiche e dire che i nostri antenati fossero poco più che degli imbecilli in materia di diritto civile e penale. La verità, come sempre, sta nel mezzo.

Per quanto scontata, la massima è valida anche per la questione dei duelli coniugali. L’idea che dei combattimenti regolamentati tra marito e moglie potessero avvenire nel cuore dell’Europa medievale è spesso riportata in moderni articoli divulgativi e, in rari casi, anche in alcuni pamphlet risalenti al Settecento inoltrato. Un’epoca in cui a quanto pare si riscoprì la ragione, dove prima (secondo gran parte degli illuministi almeno) non esisteva o era oscurata dalla cieche credenze, religiose in primis. Detto ciò, le fonti storiche dirette che confermano la diffusione sistematica di questa pratica sono scarse e spesso di dubbia affidabilità. Allora sorge spontanea la domanda: dove e quando nasce la vicenda dei duelli coniugali?

Il testo contemporaneo che ha riportato in auge la violenta pratica risolutoria è Medieval Justice: Cases and Laws in France, England and Germany, 500-1500, scritto dal divulgatore storico franco-americano Hunt Janin nel 2009. Egli sostiene che vi siano delle prove documentali scritte a sostegno della veridicità di questi strani duelli. Cita in causa il Sachsenspiegel, un popolarissimo codex giuridico sassone scritto nella prima metà del XIII secolo. Indica altresì come testi di riferimento alcuni Fechtbücher, manuali di arte marziale in lingua tedesca scritti sempre nel Basso Medioevo.

Mentre il Sachsenspiegel disciplinava il combattimento giudiziario come metodo per risolvere dispute legali, senza fare esplicito cenno ai duelli tra coniugi, quest’ultima istanza è menzionata – seppur velatamente – da uno dei Fechtbücher. Janin poi si concentra sulle illustrazioni della prima età moderna alle quali ho alluso nel primo paragrafo. Non conoscendo l’autore delle medesime, il contesto in cui vennero realizzate e la loro finalità, un osservatore attento può pensare che si trattino di raffigurazioni allegoriche, al massimo indicative di un evento eccezionale (e non frequente come qualcuno vuole far credere).

Non pochi storici, intervenuti in tempi recenti sulla questione, hanno fornito una loro interpretazione sui duelli coniugali. E se le illustrazioni altro non fossero che degli espedienti volti a simboleggiare la tensione del tipico matrimonio medievale? Un po’ come le odierne vignette ironiche e satiriche, per capirci.

Ma io vi sento, eccome se vi sento. Desiderate esempi concreti, combattimenti all’ultimo sangue tra mariti scontenti e mogli insoddisfatte. Eccovi accontentati. Nel libro di Janin sono narrati degli episodi, alquanto sporadici, in cui questi duelli coniugali sembrano aver effettivamente avuto luogo.

Nei primi del Duecento, in un non meglio specificato villaggio della bassa Sassonia, un tribunale locale avrebbe affidato ad un duello regolamentato la soluzione di una disputa matrimoniale. Secondo l’istituzione di giustizia, marito e moglie avrebbero dovuto combattere fino alla resa di uno dei due contendenti. Siccome a quel tempo il concetto di parità tra i sessi era quello che era, per “pareggiare il campo” all’uomo veniva imposta una limitazione di movimento, ergo, avrebbe difeso il suo onore da dentro una buca.

Come si svolgeva un duello? Vi erano regole, limiti imposti, pubblico e giuria. Lo dimostra una lotta avvenuta a Berna, in Svizzera, nel 1228. La motivazione che spinse marito e moglie a combattere entro un’area delimitata è purtroppo sconosciuta.

Ben note invece sono le modalità dello scontro. L’uomo brandiva dei randelli in legno, ma era costretto all’interno di una fossa alta meno di un metro; per di più, aveva un braccio legato dietro la schiena. La donna godeva di libero movimento e possedeva un sacchetto di tela contenente delle pietre: una specie di frombola. Ogniqualvolta il marito avesse toccato il bordo della buca, avrebbe rinunciato a uno dei suoi randelli. Nell’immediato, se la donna l’avesse colpito in quel frangente di vulnerabilità, avrebbe dovuto alleggerire la sua frombola di una pietra. Equo, no? Janin racconta che la sfida finì in favore della donna. L’uomo fu condannato a morte dagli appositi tribunali bernesi. Ordinaria amministrazione, come si suol dire.

Concludendo, si può dire con certezza una cosa: forse i fantomatici duelli coniugali, tranne qualche caso isolato, furono parte di un grande mito moderno. Una narrazione distorta, basata sull’interpretazione errata o superficiale di manoscritti medievali, affatto supportata da concrete fonti storiche.