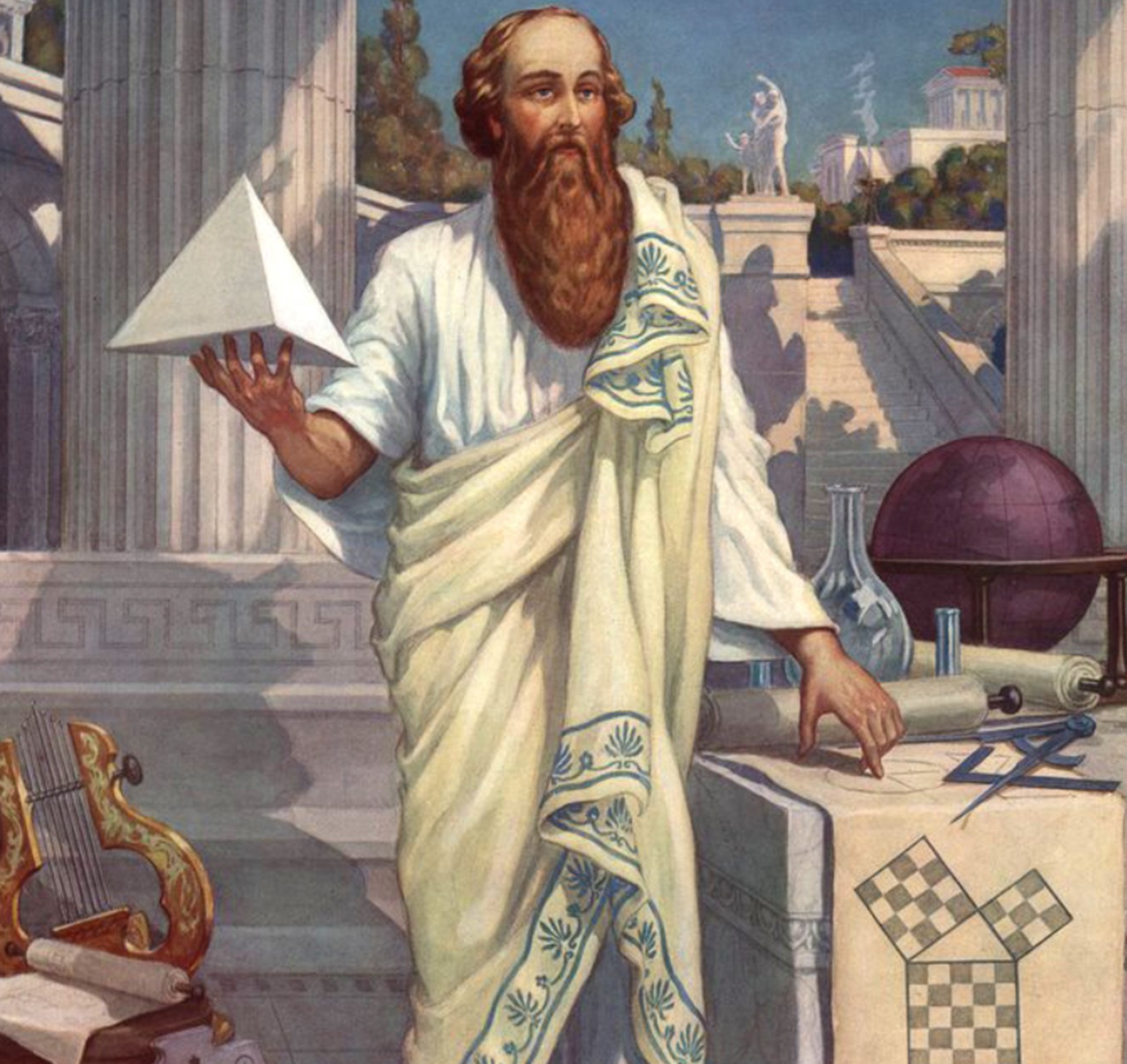

Nato intorno al 580 a.C. Pitagora di Samo fu tante cose: brillante filosofo, eccelso matematico, sofisticato legislatore, essenzialmente un uomo di grande, grandissimo intelletto. Se ci limitassimo a questo, il personaggio di Pitagora apparirebbe come il prototipo perfetto del saggio antico: infallibile in ogni sua azione, ineccepibile in qualsivoglia pretesa. In effetti la leggenda pitagorica sembra avviarsi lungo questa strada, ma qui della leggenda c’interessa il giusto. A volersi calare nella storia, si comprendono tutte le “deviazioni” e le “controversie” attorno l’operato pitagorico. Una vicenda in particolare risulta essere emblematica di questa prospettiva: l’utopia sulla comunità matematica di Crotone, città da sempre associata alla persona del filosofo. Seguite il mio ragionamento e tutto vi sarà più chiaro.

Pitagora arrivò a Crotone nel 530 a.C. circa (anno più, anno meno). Ammaliò l’aristocrazia locale con discorsi politico-filosofici di altissimo spessore e grazie a ciò guadagnò una fama pressoché incrollabile. In un siffatto contesto, di adagio e benevolenza, fondò la Scuola pitagorica. Che detta così sembra un’associazione di persone che condividono lo stesso scopo, un identico fine ultimo nella vita. In parte la Scuola pitagorica fu questo, ma è meglio inquadrarla come una vera e propria setta, con proprie note distintive e ritualità.

Come scrisse il filosofo classico Giamblico, autore di una Vita di Pitagora: “i seguaci presero da Pitagora leggi e prescrizioni che consideravano precetti divini”. È ciò che accadde nella Crotone del tempo. Una forte base di consenso portò alla costruzione di un’organizzazione settaria; i giovani che intesero farvi parte dovettero prima di tutto superare un periodo di prova, fatto di esami pratici, voti dall’essenza sacrale e totale asservimento alle norme di vita indette dall’erudito di Samo.

Andando più nello specifico, balza all’occhio il fatto che l’iniziato avrebbe dovuto osservare un silenzio lungo cinque anni, tempo necessario a coltivare una riflessività interiore simile a quella del maestro. Questo non è un elemento “bizzarro” o “eccentrico” dato che esisteva un impenetrabile velo di segretezza sulle dottrine pitagoriche. Un modo per dire che se sei in grado di stare in silenzio per cinque anni, allora sei degno della setta.

Altri aspetti della Scuola pitagorica riguardavano passeggiate filosofiche e pasti in comune. Momenti fondanti e fondamentali, nei quali Pitagora si lasciava andare in limpidi ragionamenti sulla metempsicosi (la trasmigrazione dell’anima), sull’ordine matematico e dunque musicale dell’universo e perché no, sull’ideale costituzione di una comunità paritaria in cui tutto è assoggettato nonché regolato dai principi della matematica. Soprattutto questo punto è topico per l’intero discorso che stiamo affrontando; ciò mi costringe ad una necessaria digressione di carattere esplicativo.

La comunità immaginata da Pitagora esisteva già, almeno nel suo piccolo, ed era la Scuola stessa. La suddivisione dei ruoli, di cui conosciamo l’essenza è la spia di ciò. Ad esempio vi erano coloro che potevano ascoltare da vicino il maestro e poi tutti gli altri, che invece udivano da lontano gli insegnamenti, perché ancora indegni. Esisteva una ripartizione delle mansioni interne per la quale si eleggevano da una parte gli “amministratori” (oikonomikoi – incaricati della messa in comune dei beni e del denaro interno alla comunità) e dall’altra i “politici” (politikoi – aventi come fine l’intrattenimento di relazioni ufficiali con la società esterna). Questa realtà dei fatti può trarre in inganno e farci pensare sì ad una comunità chiusa, ma anche isolata, lontana dagli affari della polis di Crotone. Non era affatto così.

In quell’ultimo trentennio del VI secolo a.C. si verificò sempre più una compenetrazione degli esponenti pitagorici con la società esterna. Si arrivò in un punto di massima integrazione in cui i seguaci di Pitagora governavano la città e di conseguenza impartivano leggi in nome dei principi pitagorici. Una realtà unica nella Magna Grecia dell’epoca. Il modello matematico, basato sull’armonia assoluta dei numeri, divenne per qualche tempo il prospetto di vita comunitaria crotonese. L’aspirazione massima di Pitagora e dei pitagorici era l’istaurazione di una società giusta, razionale ed egualitaria.

Peccato che suddetti ideali di giustizia, raziocinio ed equità erano affermati a parole, ma smentiti nei fatti. Questo perché il modello pitagorico prevedeva una gerarchia di comando e l’esclusione di chi non condivideva la sua applicazione. In altre parole era un sistema che poteva funzionare solo su una totalità di individui completamente piegata al principio fondante. Se solo un elemento dell’insieme avesse contestato il quadro generico, allora il sistema sarebbe caduto. Come è facile ipotizzare, così fu.

L’esperimento sociale di Pitagora incontrò ostilità da parte delle élite tradizionali di Crotone. Il sistema di governo pitagorico, escludente di molti cittadini dai processi decisionali, generò malcontento. Esso portò a una rivolta, durante la quale la comunità pitagorica fu distrutta e molti discepoli furono uccisi o costretti alla fuga. Le date sono da prendere con le proverbiali pinze, perché si dice che la rivolta scoppiò nel 508 a.C. Dopo la cacciata dei pitagorici e lo scioglimento della comunità, Pitagora si rifugiò a Metaponto, oggi in provincia di Matera. Vi morì agli esordi del V secolo a.C., si dice nel 495 a.C. ma nessuno ne ha la certezza.

Le circostanze della vicenda sono rese ancor più incredibili se si pensa all’eredità che l’utopia pitagorica ha lasciato nella cultura classica. Sì, perché Pitagora come Socrate non lasciò nulla di scritto; i suoi insegnamenti rimasero un’esclusiva della comunità alla quale parlava; la stessa Scuola pitagorica non vivrà più una seconda volta dopo il primo scioglimento. Eppure oggi si continua a parlare di Pitagora, delle sue idee e dell’impatto socio-culturale che ebbe su Crotone, il mondo ellenico e l’Occidente in generale.