Un interrogativo poteva affliggere il medico chiamato ad assistere una donna alla fine della sua gravidanza. Proprio nel momento più delicato il dubbio nasceva, spesso a seguito di complicazioni, che potevano mettere a rischio la vita della madre e del nascituro? Chi salvare, la madre o il bambino?

Quale veniva considerata la vita prioritaria? Di chi doveva essere la decisione? Questi interrogativi apparivano all’opinione pubblica stringenti. Una morsa dalla quale non sempre si poteva sfuggire date le incertezze che il parto riservava.

L’idea che una donna in procinto di partorire potesse preferire la propria vita a quella del figlio che stava per nascere, appariva a molti come ingiusta e inappropriata. L’opinione per la quale una madre avrebbe dovuto preferire il sacrificio della propria vita a quella del nascituro, si affermò durante il XVI e XVIII secolo.

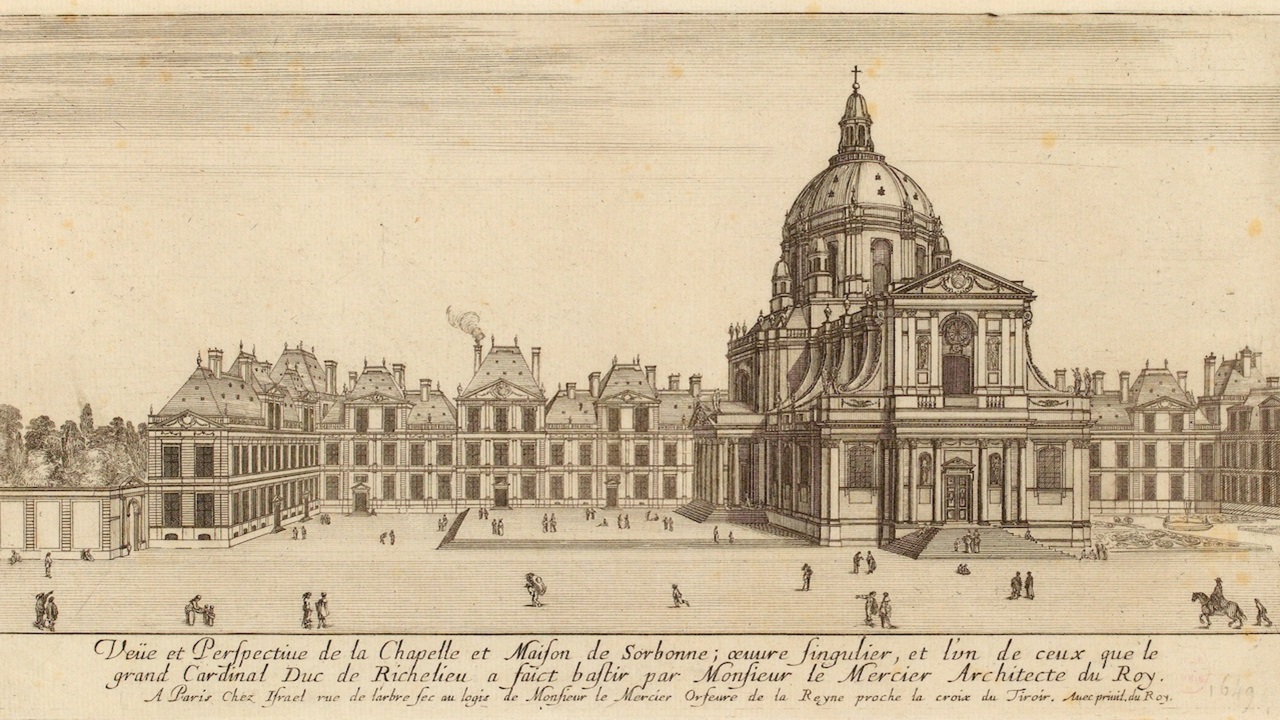

Se la donna avesse preferito se stessa, per i teologi della Sorbona, non avrebbe potuto farlo senza venir meno alla carità. Durante il XIX secolo il dibattito tra difensori dei diritti della madre e quelli del bambino, infiammò il mondo della medicina e non solo, investiva interi nuclei familiari.

Tra le ragioni a sostegno della vita del bambino, vi era quella per cui una donna, che non era in grado di partorire automaticamente non era capace di assolvere all’unico compito a lei conferito dalla natura. Dunque, preferire il figlio – potenzialmente sano – avrebbe giovato alla società mentre scartare una donna inetta a tale scopo risultava un boccone meno amaro da mandare giù. A lungo questo fu il centro del dibattito.

Ma chi avrebbe dovuto decidere quale vita preferire? “Chi salvare”? Forse il medico, il marito o la madre stessa? Quest’ultima ipotesi sostenuta da pochi. Sul finire del XIX secolo si espresse anche il Sant’uffizio, cercando di diramare alcuni dubbi. L’autorità ecclesiastica decretò che ogni intervento, che potesse mettere a rischio la vita del feto, sarebbe stato condannato.