Antonio Ligabue (1899-1965) è stato nel secondo Novecento – ed è ancora oggi – uno dei pittori più amati in Italia. Esponente d’onore dell’arte cosiddetta naïf, anche se i critici ultimamente tendono ad allargare le maglie di questa definizione, Ligabue fu anche un abilissimo scultore. Con l’arte egli riusciva a dire ciò che a parole non avrebbe mai saputo comunicare. La sua vita fu segnata da vicende personali drammatiche. Da un’esistenza condotta per gran parte dei suoi anni ai margini della società.

Spesso in questo genere di articoli tendo a sorpassare di netto il dato biografico, ma nel caso di Antonio Ligabue è difficilissimo scindere vita vissuta da opere realizzate. Questo perché il pittore nato in Svizzera da emigrati italiani “viveva nell’arte” mentre all’infuori di essa subiva le peggiori vessazioni, tra le più infime che si potessero riservare ad un comune mortale. Conobbe l’isolamento, la povertà assoluta, la fame, la discriminazione, il gelo delle notti più proibitive. Elementi che lo segnarono nel profondo, ma ai quali trovò un contraltare fatto di affetti profondi, anche genuini, ma mai scontati. Emozioni che divennero stimoli artistici, mai corroborati da una formazione accademica, eppure sempre incisivi. E allora, con queste scarne premesse (che invito ad approfondire, anche attraverso soluzioni cinematografiche), scopriamo Antonio Ligabue in 3 opere.

1 – Ritratto di Elba, 1935.

Giunto a Gualtieri, provincia di Reggio Emilia, negli anni ’20, Antonio Ligabue visse di stenti. Il vagabondaggio terminò quando un’artista affermato del calibro di Renato Marino Mazzacurati lo notò e lo accolse nella sua cascina di Villa Malaspina. In quel luogo Ligabue si sentì per la prima volta a casa, lontano dal male e dall’indifferenza degli uomini. Mazzacurati colse l’estro artistico dell’inedito ospite e decise di aiutarlo, insegnandogli l’utilizzo dei colori ad olio. Ligabue ebbe modo di affinare il proprio stile. Di questo periodo, corrispondente agli anni ’30 del XX secolo, si ricordano tante, tantissime opere, scultoree come pittoriche. Una in particolare risulta essere fondamentale, nel senso lato del termine: Ritratto di Elba.

Alda Bianchi, per tutti Elba, era una bambina di Villa Malaspina. Una delle tante che avevano il coraggio di avvicinarsi allo strambo del villaggio, eppure ella sapeva distinguersi dai coetanei. In che modo? Leggeva negli occhi di Ligabue una purezza che forse nessuno all’epoca comprendeva. I due si capivano, pur senza scambiarsi chissà quante parole. Trascorsero del tempo assieme, a guardare le galline, i cani, gli uccelli liberi di farsi trasportare dalle correnti d’aria. Forse disegnarono assieme, magari sulla terra, come di consueto faceva Antonio in solitaria. Poi Alda Bianchi, per tutti Elba, divenne un ricordo. La morte la colse prematuramente e Ligabue, distrutto dentro, volle celebrare il ricordo della piccoletta. Realizzò un ritratto a riguardo, dove l’intensità espressiva sovrasta ogni dato tecnico-pittorico, che diventa istantaneamente secondario.

Il dipinto rifletté il bisogno di affettività, di riconoscimento, ma anche la ritrovata compagnia della solitudine. La figura è rappresentata in modo quasi primitivo. L’opera è analitica, penetrante, diversa da tutte le altre, poiché non si presta ad interpretazioni: è un richiamo al dolore della perdita, punto.

2 – Leopardo, 1955.

L’imbrunire sopraggiunge e con esso, seppur felpato nel passo, avanza un leopardo. La giungla lussureggiante fa da sfondo a ciò che sta per avvenire: un agguato minaccioso. La preda è frapposta tra l’animale e le spalle dello spettatore, dunque quest’ultimo sperimenta il medesimo senso di terrore che al suo posto proverebbe la malcapitata vittima. I dettagli sono certosini: l’accuratezza anatomica del manto della bestia, il particolare dello scheletro in basso a destra, le pennellate brevi e dense, l’effetto vibrante che si crea e che investe coloro i quali osservano senza pensare.

Pensare a cosa? Al fatto che Ligabue fosse solito dipingere tali scene. Il Leopardo, come altri animali feroci dipinti dal natio di Zurigo, rappresenta l’istinto, la lotta per la sopravvivenza, la forza incontrastabile della natura più selvaggia. Lui quel tipo di natura, che ti annulla in quanto ad ambizioni prettamente umane ma ti solleva in quanto specie vivente tra le specie viventi, l’ha sperimentata sulla propria pelle. Alcuni critici vedono negli animali dipinti dall’artista una sorta di proiezione del suo stesso stato interiore, una metafora della sua condizione di emarginato e solitario. E il leopardo, nel suo fare aggressivo, doveva dunque raffigurare la sua essenza iraconda, resa tale da una società crudele e selettiva.

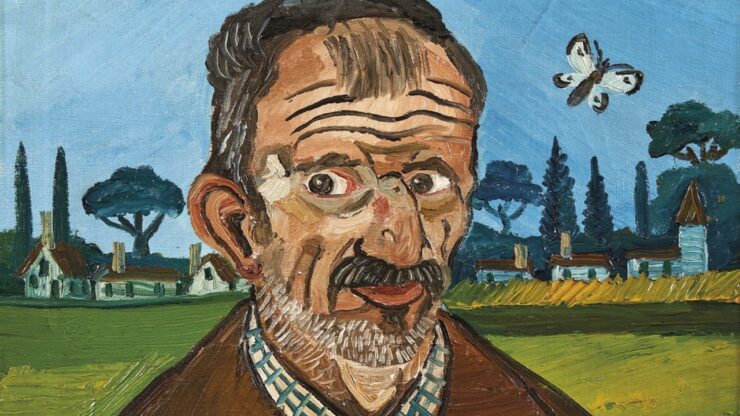

3 – Autoritratto, 1955-56.

Per concludere un altro elemento iconografico topico di Ligabue: il volto. Che fosse il suo, o di altre persone aventi un certo ruolo nella sua quotidianità, le dinamiche degli autoritratti non variavano chissà quanto. Accento sugli sguardi, unici vettori del messaggio interiore; colori forti e pennellate nervose; deformazioni dei tratti fisionomici in pieno stile espressionista (Ligabue conobbe tramite stampe o pubblicazioni d’arte le opere di Van Gogh, di Klimt, ma anche dei fauves e degli espressionisti tedeschi).

L’autoritratto non è da inquadrare come semplice capacità pittorica fine a se stessa, ma come elemento comunicativo. La parola che gli mancava, il concetto inespresso verbalmente, veniva fuori in tutta la sua visibile purezza con la pittura. L’autoritratto gridava al mondo il senso di costante alienazione, un’angoscia interiore che anche nei momenti più felici non l’ha mai abbandonato. Ed ecco perché, ricollegandomi a quanto detto inizialmente, la biografia dell’artista in questo caso non lascia il primato dell’attenzione alla sua opera. Le due cose convivono, come due nature indivisibili, fautrici di una personalità come nessun’altra nel Novecento italiano.