Secondo le antiche credenze egizie il mondo era popolato dagli esseri umani, dagli spiriti dei defunti, da una pletora di divinità e da un’altrettanto folta schiera di entità sovrannaturali, benevole o malevole a seconda del contesto preso in esame. A differenza delle prime tre “categorie” citate, l’ultima non possedeva un nome, o meglio, non era vincolata ad un nominativo specifico. Al contempo suddette entità non possedevano dimora fissa ed esistevano al limite tra realtà terrena e aldilà. L’egittologia li chiama “demoni“; essi rappresentano un bel pretesto per approfondire la sfaccettata e intramontabile – lasciatemelo dire – cultura dell’Antico Egitto.

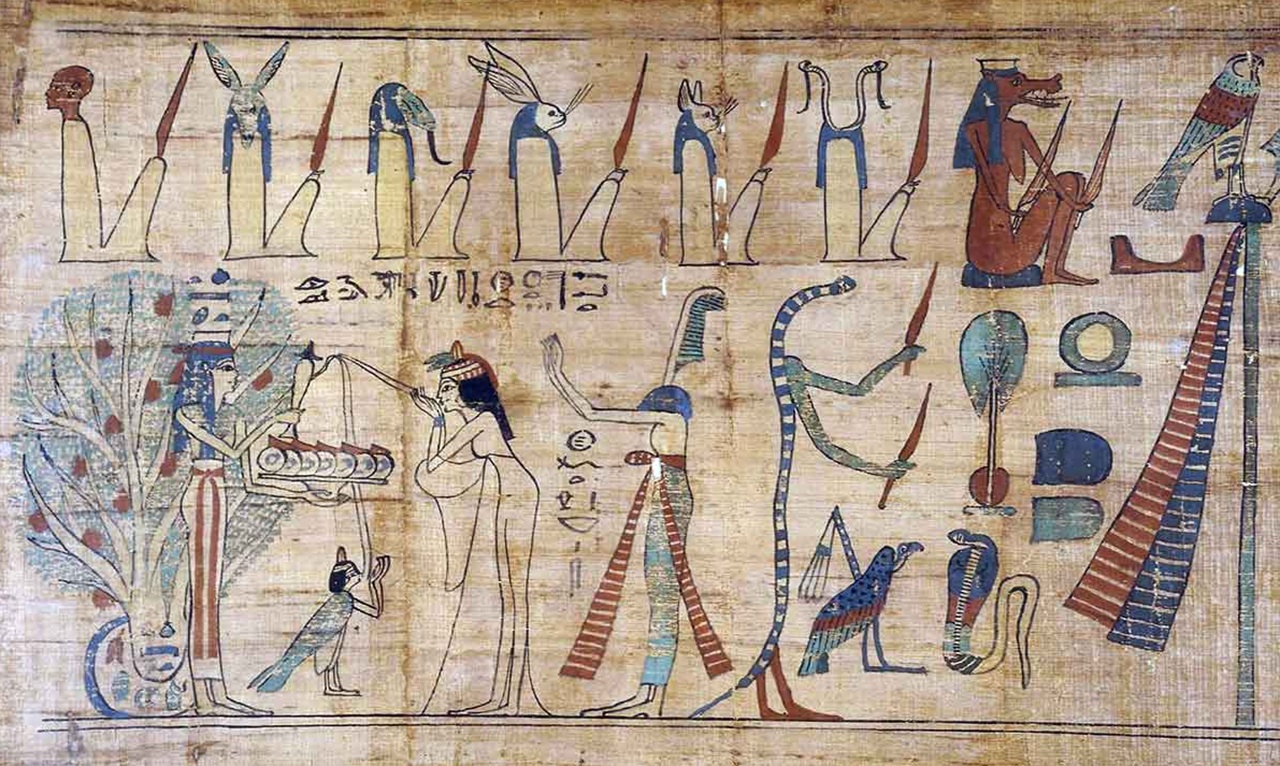

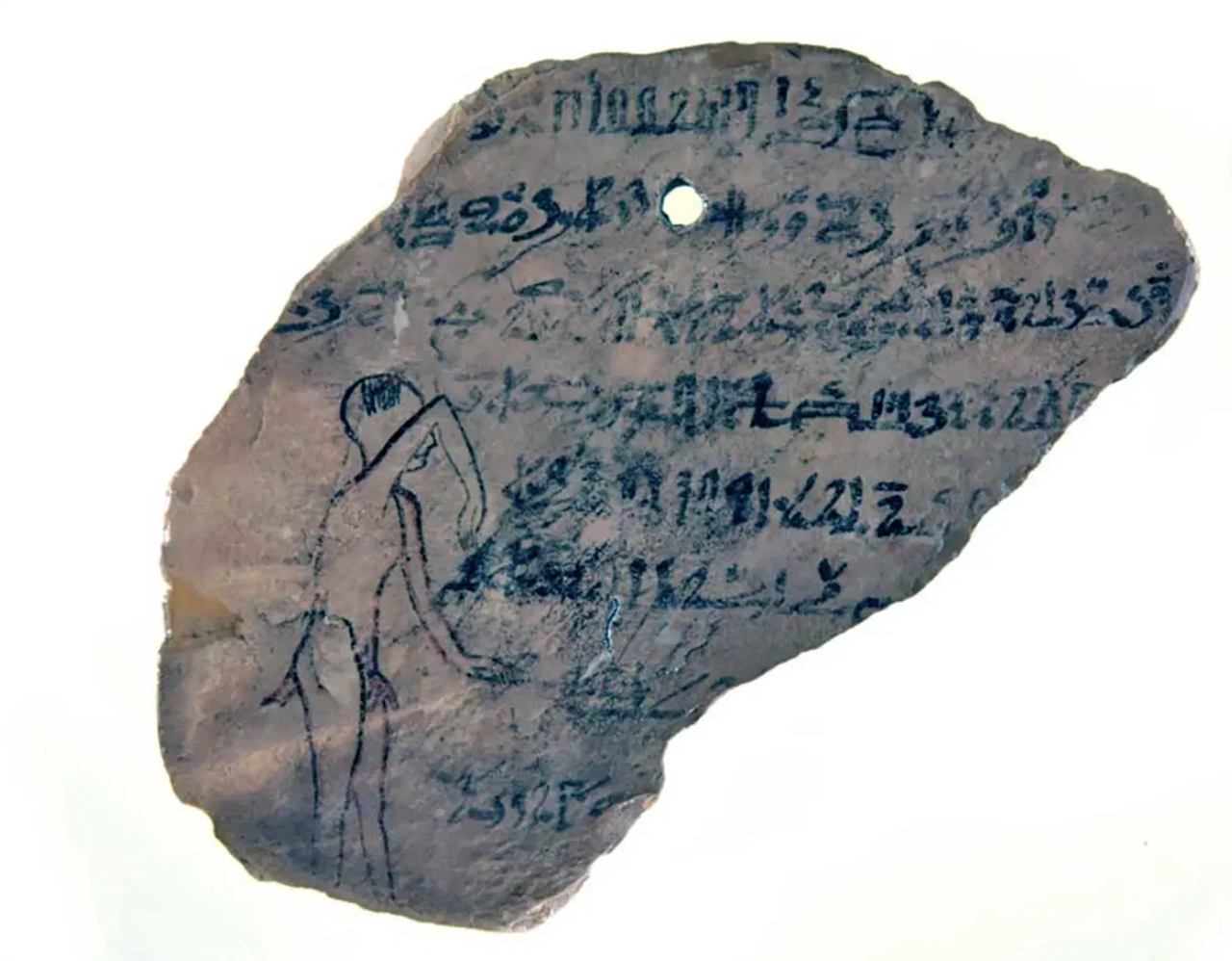

Di demoni egizi se ne contano a migliaia. Una recente ricerca condotta congiuntamente dall’Università di Swansea e da esperti egittologi esterni ha stabilito come il numero dei demoni fin qui incontrati si aggira sulle 4.000 unità. Se volessimo inquadrare la loro posizione e il loro significato all’interno del panorama religioso egizio, potremmo metterli in relazione con ciò che più di simile conosciamo in merito: gli dèi del pantheon. Una prima differenza tra demoni e divinità riguarda la mancanza, per i primi, di templi in cui coltivare e accrescere la popolarità del culto. Se di entità demoniache si parlava nell’antica civiltà del Nilo, lo si faceva tramite composizioni funerarie. Alcune le conosciamo molto bene: il Libro dei Morti così come il Libro dei Cancelli.

È solo nella produzione artistica del Medio Regno (2030 a.C. – 1640 a.C.) che questi soggetti liminali iniziano ad apparire con costanza. Come anticipato nel primo paragrafo, gli Egizi non si riferivano a loro con un nome esatto, bensì li associavano a specifiche caratteristiche corporee o ad un tipo di comportamento. Spesso l’iconografia rappresentava questi esseri con sembianze antropomorfe, ma non mancavano esempi di zoomorfismo, esattamente come gli dèi.

Ma il punto focale da dover sottolineare per meglio capire il senso dei demoni nella cultura egizia riguarda il seguente aspetto: si differenziavano in base al loro impatto, positivo o negativo, sul mondo dei vivi. In tal senso si suddividevano in demoni erranti o guardiani

- I demoni erranti si relazionavano quasi costantemente con il mondo dei vivi. Essi erano i responsabili diretti delle malattie, delle sfortune, di tutto ciò che intaccava il regolare corso della vita. La teoria vuole che il 90% delle volte questi demoni agivano sotto mandato divino, ma non mancano episodi in cui agirono di loro spontanea volontà. Un esempio per rendere meno aleatoria la questione riguarda Sehaqeq (shAqq), il demone dell’emicrania. Gli Egizi però si riferivano all’entità come “Colui che vive di vermi”. O ancora “Colui che rovescia Sekhmet” (Sekhmet era la dea della medicina e della guarigione). Epiteti che si rifanno ad un azione, ad una consuetudine.

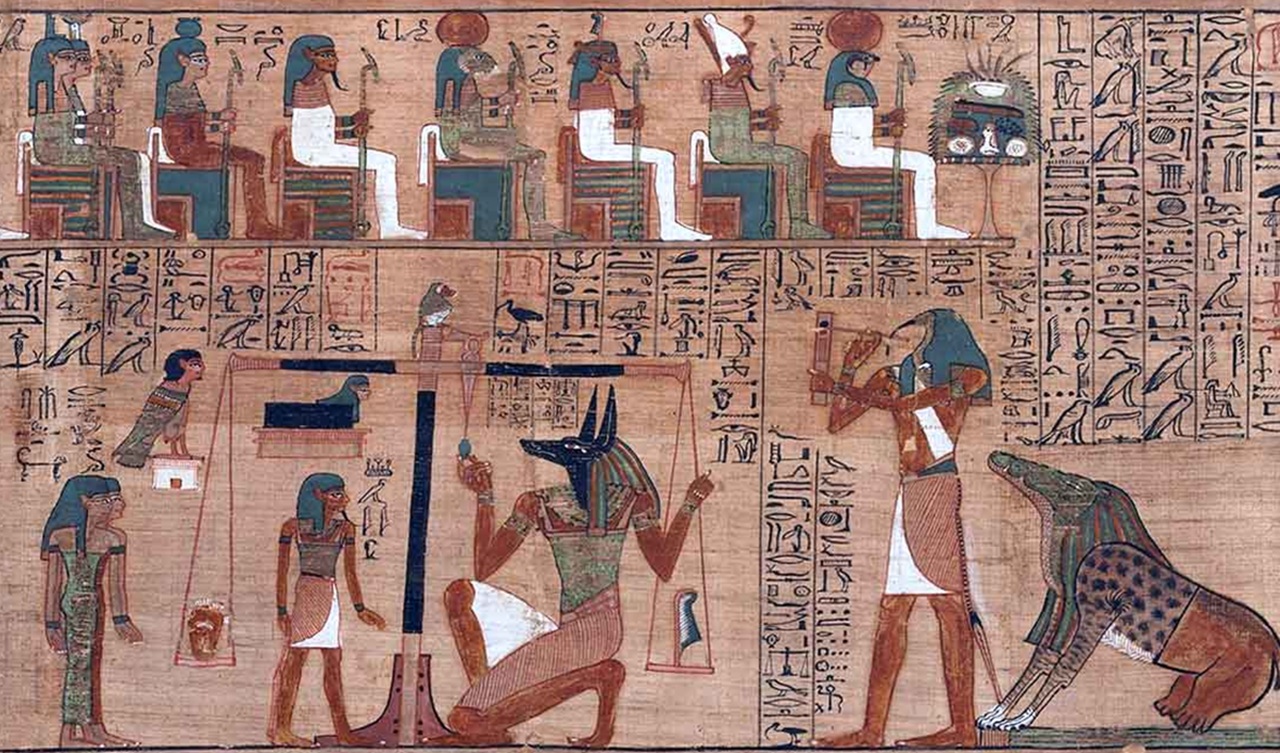

- Poi ci sono i demoni guardiani, meno implicati negli affari umani, ma non per questo d’importanza minore. Il nome suggerisce la loro funzione: essi erano chiamati a sorvegliare i luoghi sacri liminali, il punto di contatto fra il mondo dei morti e quello dei vivi. Essi non viaggiavano tra le due realtà distinguendosi in maniera netta dalla controparte errante. Altro compito di loro pertinenza riguardava il giudizio dei defunti durante il trapasso. Se l’imputato non avesse condotto una vita dedita al Ma’at (il principio regolatore di ogni cosa affiliato a termini quali verità, giustizia, armonia, equilibrio, ecc.), allora il demone guardiano avrebbe potuto prendere provvedimenti drastici per l’anima sotto giudizio.

Ma se, come abbiamo visto, i demoni guardiani non s’interessavano delle questioni terrene (se non in fase giudicatoria) mentre gli erranti non si risparmiavano nelle operazioni d’intralcio, allora verrebbe da chiedersi se non esistesse qualche forma di protezione, qualche dispositivo di difesa adottato dai vivi. Come è facile intuire, la risposta è positiva. Ci si difendeva dai demoni erranti grazie ad amuleti, bacchette e incantesimi recitati secondo criterio.

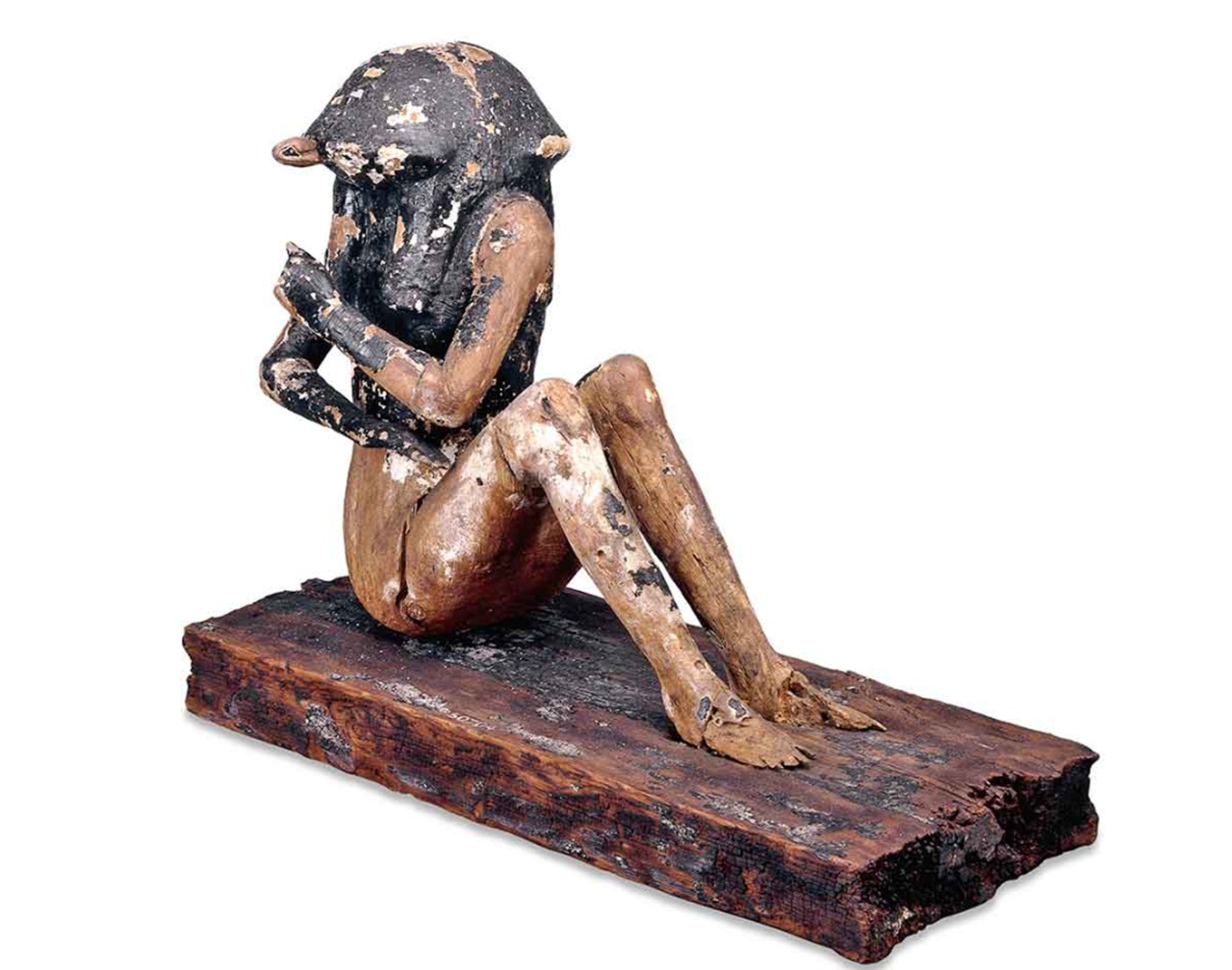

Amuleti e bacchette rappresentano oggi delle reliquie magiche di assoluto valore archeologico-culturale, vista la loro rarità. Soprattutto le bacchette, in avorio e spesso decorate con sortilegi protettivi, appartenevano ad un’élite ristrettissima della società egizia. Pensare che di manufatti simili ne contiamo 230.

Per concludere ed avere dunque un quadro abbastanza chiaro del singolare aspetto culturale, è necessario a mio parere introdurre una figura demoniaca nello specifico, forse la più nota di tutte. Parlo di Ammit, alla quale la mitologia egizia si riferisce con appellativi per nulla terrificanti, quali “Divoratrice dei morti”, “Mangiatrice di cuori” e “Grande della morte”.

Ammit è un po’ l’eccezione che conferma la regola. Se ricordate in precedenza ho affermato come i demoni fossero una cosa abbastanza distaccata dalle divinità. Certo, magari dal pantheon giungevano ordini perentori che i demoni dovevano necessariamente rispettare, ma oltre ciò il rapporto rimaneva abbastanza disinteressato. Ecco, Ammit agiva in concomitanza del Tribunale di Osiride (l’organo divino preposto al giudizio delle anime). Se divinità come Anubi e Thot sentenziavano la cattiva condotta terrena del defunto, entrava in azione Ammit, questa creatura in parte ippopotamo, in parte leone e in parte coccodrillo. Era quanto di più temuto ci potesse essere nell’ottica della cultura egizia.

Dopo la psicostasia ad esito sfavorevole, il demone divorava il cuore del defunto e lo condannava all’eterna irrequietezza. Ammit è un’eccezione anche perché è l’unica della sua speciale categoria demoniaca ad apparire in un testo scritto. Il Libro dei Morti la cita testualmente nelle “Formule dell’uscire al giorno” al capitolo 125.