Almanacco del 28 marzo, anno 1776: viene fondato il Balletto Bol’šoj (in russo Балетная труппа Большого театра, Baletnaja truppa Bol’šogo teatra). Sinonimo di prestigio, tradizione artistica ed eccellenza, il Bol’šoj è tra le più antiche compagnie di balletto del mondo. Alle sue spalle ci sono più di due secoli di storia, densa di avvenimenti e soprattutto ricca di successi. Una storia lunga, si è detto, e per questo intrecciata alle contingenze che hanno influito sulla cultura e la politica della Russia, zarista prima, sovietica poi, federale oggi.

Il 28 marzo 1776, la zarina Caterina II di Russia concesse a Pëtr Vasil’evič Urusov, un nobile e impresario teatrale russo, il permesso ufficiale per creare una compagnia teatrale a Mosca. Urusov, in accordo con l’inglese Michael Maddox, desiderò in quel 1776 “formalizzare” la genesi di un corpo di balletto che tuttavia era nato tre anni prima all’interno di un orfanotrofio moscovita. Nei primi quattro anni di vita ufficiale, il Balletto Bol’šoj si esibì in palcoscenici di fortuna, essendo giustamente sconosciuto ai più e non godendo della stessa fama del ben più rinomato Balletto Mariinskij di San Pietroburgo (anche detto Balletto Imperiale).

Nonostante l’esiguità del primo corpo di ballo, Urusov e Maddox sognavano in grande. L’aggettivo non è casuale, perché “Bol’šoj” significa proprio questo, ossia “grande”. Dopo i fatidici quattro anni di “precariato”, nel 1780 la compagnia si dotò di una struttura di proprietà, il Teatro Petrovskij.

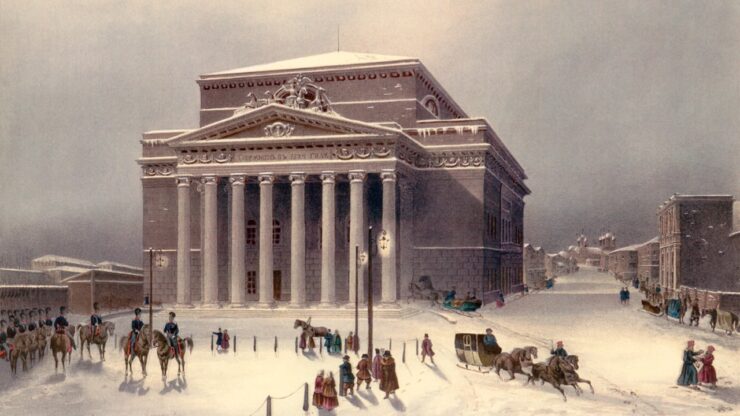

Nuova casa, nuovi problemi. L’esistenza del Petrovskij fu tormentata da sfortune di ogni tipo. Incendi e ristrutturazioni architettonicamente discutibili fecero sì che il malconcio teatro lasciasse il posto al nuovo, e attuale, Teatro Bol’šoj. Questo vide la sua realizzazione nel 1825, per merito dell’architetto nonché urbanista Osip Ivanovič Bove. Come dite? Il cognome vi sembra poco slavo? Sì, perché Osip Ivanovič è la russificazione di Giuseppe di Giovanni Bova, nato sì a San Pietroburgo, ma da mamma tedesca e padre napoletano, il ritrattista di corte Vincenzo Giovanni Bova detto Bové (alla francese). Ah, gli interni che si possono ammirare ancora oggi furono opera di un altro italo-russo, Al’bert Katerinovič Kavos, o se preferite, il veneziano Alberto Cavos.

Fu solo nella seconda metà del XIX secolo che il Bol’šoj, come tutto il balletto russo in generale, visse il proprio apogeo. Determinante in tal senso fu l’influenza di coreografi e compositori celebri (il compianto Čajkovskij, giusto per dirne uno…).

Con la Rivoluzione d’Ottobre e gli sconvolgimenti geopolitici del primo dopoguerra, il Teatro Bol’šoj rischiò di chiudere, poiché il nuovo governo sovietico vedeva il balletto come un’arte borghese, anzi peggio, aristocratica. Tuttavia, i bolscevichi decisero di conservarlo come simbolo della cultura russa, trasformandolo in un’istituzione di Stato. Durante gli anni ’30, il Bol’šoj divenne il fulcro del realismo socialista, con opere che celebravano il proletariato e la rivoluzione.

La seconda grande guerra su scala globale danneggiò e non poco l’edificio, ma non impedì al Balletto di esibirsi. The show must go on. Fu nel secondo dopoguerra che il Bol’šoj toccò vette artistiche altissime, divenendo il fiore all’occhiello dell’espressività culturale sovietica – e perché no, strumento apologetico della propaganda comunista.

Caduta l’URSS, il teatro e il suo celebre corpo di ballo non vissero un momento felice. Scandali, crisi economica e episodi di corruzione travolsero l’istituzione culturale russa. Scalfita, ma non cancellata, la compagnia è andata avanti, mantenendo saldo il primato a livello mondiale. Un primato che affonda le sue radici in quel 28 marzo 1776.