Almanacco del 24 marzo, anno 1882: il tedesco Heinrich Hermann Robert Koch annuncia al mondo la scoperta del Mycobacterium tuberculosis. Il nome che indica il bacillo responsabile della tubercolosi nell’uomo. Questo evento rappresentò una svolta epocale nella storia della medicina e più in generale dell’uomo. Fino ad allora la malattia aveva rappresentato per la stragrande della popolazione mondiale un male inguaribile, oltre modo mortale, deprecabile e falcidiante. Un dato su tutti: si stima che sul finire dell’Ottocento, nel mondo morissero di consunzione circa 4 milioni di persone all’anno.

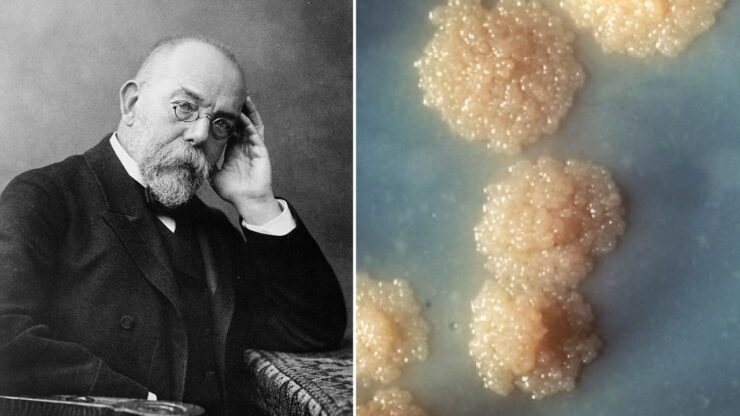

Robert Koch (1843-1910), all’unanimità considerato il padre delle moderne scienze batteriologiche e microbiologiche assieme al collega-rivale Louis Pasteur, ebbe il merito di compiere enormi passi in avanti nello studio e nella comprensione della tubercolosi. Egli però non fu il primo ad interessarsi di suddetta questione. Altrettanto rivoluzionaria fu l’invenzione dello stetoscopio da parte del francese René Laennec nel 1816. Gli accademici di mezzo mondo riposero le loro attenzioni sui lavori di Laennec, arrivando a formulare nuove e stimolanti ipotesi scientifiche sulla “peste bianca” (come si prese a chiamare la tubercolosi nel XIX secolo).

Nel 1869 Jean Antoine Villemin dimostrò la trasmissibilità della malattia infettiva. La novità smorzò in parte una retorica artistico-letteraria, nel frattempo diffusasi, per la quale morire di tubercolosi non era poi così atroce. Anzi, per alcuni divenne addirittura auspicabile. A tal riguardo, appaiono sorprendenti gli scritti di Lord Byron in cui si augurava di spirare a causa della tisi o le opere in cui si può riscontrare un ideale “alto” della tubercolosi, in quanto malanno romantico, recanti la firma di Dumas figlio, Victor Hugo o Edmond Rostand.

Se questa era il sentore negli ambienti letterari e artistici, lo stesso non si poteva dire per gli strati più bassi della società occidentale, attanagliati da un morbo pressoché terribile (e dunque inspiegabile, latore di tante, troppe leggende popolari). Di fronte alla contagiosità dimostrata da Villemin, la comunità scientifica da una parte accettò la fattualità della scoperta – laddove alcuni eminenti scienziati credevano ancora all’ereditarietà della tubercolosi – e dall’altra moltiplicò i suoi sforzi affinché si potesse dare un dignitoso seguito all’intuizione.

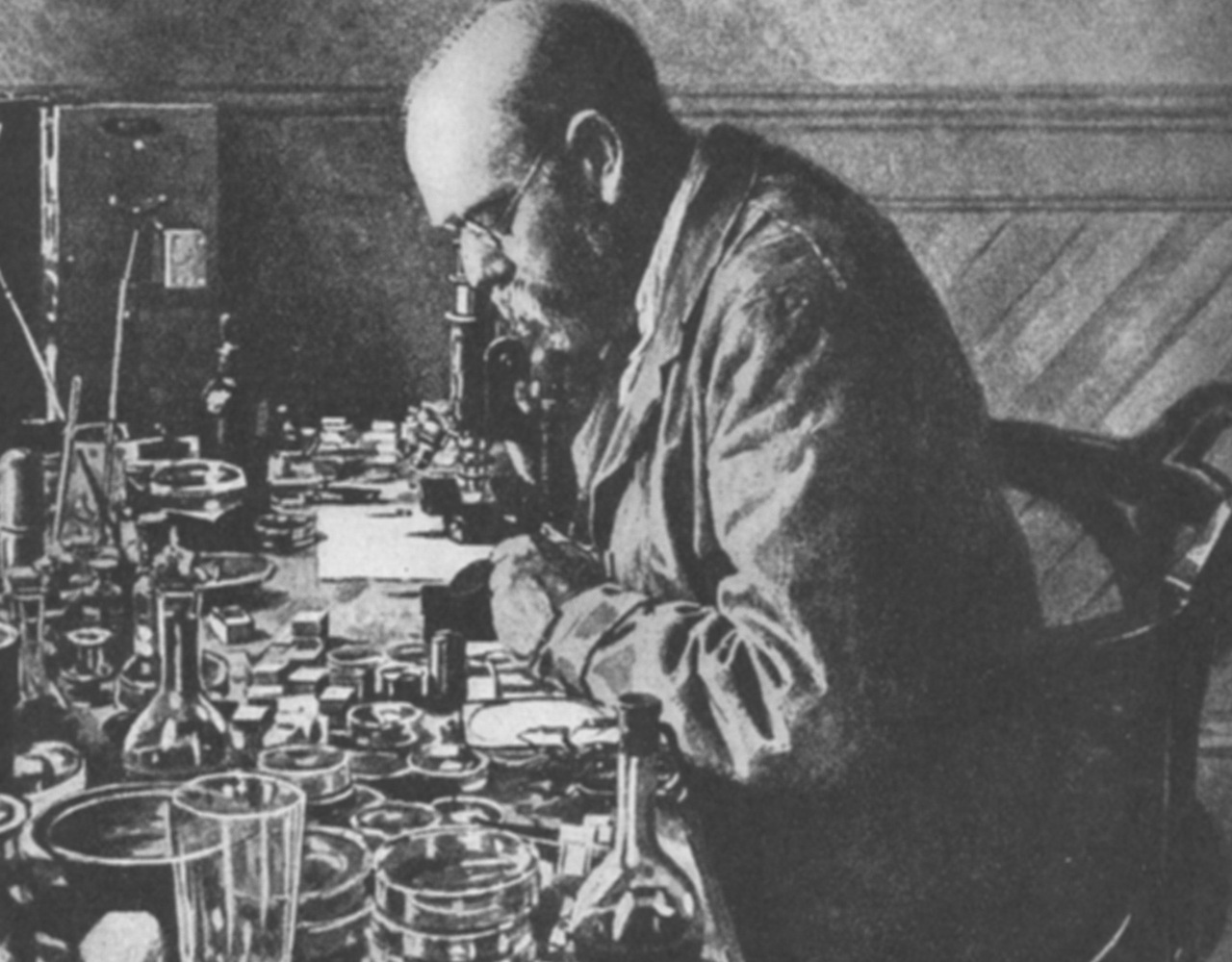

Robert Koch, medico natio della Bassa Sassonia, che già aveva dimostrato il ruolo dei batteri nelle infezioni con la scoperta del Bacillus anthracis (agente dell’antrace), decise di applicare il suo metodo sperimentale per identificare la causa della tubercolosi.

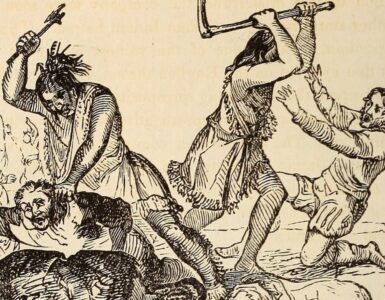

Grazie ad una particolare soluzione colorante applicata a del materiale tubercolotico, egli individuò e isolò il bacillo della tubercolosi. Lo chiamò Mycobacterium tuberculosis, che in seguito prese anche il nome di “bacillo di Koch”. Il 24 marzo 1882, Koch presentò il suo lavoro alla conferenza intitolata Uber Tuberculose (Sulla Tubercolosi) alla Società di Fisiologia di Berlino. I suoi colleghi rimasero sbalorditi dall’entità della scoperta, che segnò a tutti gli effetti il punto d’avvio della microbiologia moderna.

Quel frangente storico fu gravido di conseguenze sul medio-lungo termine. Nel 1890 Koch si adoperò anche per sviluppare un vaccino e una terapia (la tubercolina, che però inizialmente fallì). I suoi lavori, seppur infruttuosi nell’immediato, permisero ad alti esperti di giungere a nuove e importanti scoperte. Un trattamento medico risolutivo non ci fu per altri cinquant’anni. Ma dopo i traguardi raggiunti da Robert Koch, incidenza e mortalità della tubercolosi iniziarono a diminuire. Per questo motivo nel 1905 gli fu conferito il Nobel per la medicina. Dal 1882, ogni 24 marzo di ogni anno si festeggia la giornata mondiale della tubercolosi.