Almanacco del 17 marzo, anno 1891: perdono la vita o vengono dichiarati disperse quasi 600 persone in quello che nella storia dell’emigrazione italiana ha rappresentato uno dei peggiori disastri marittimi, ovvero il tragico affondamento della SS Utopia al largo di Gibilterra. La nave, su oltre 880 passeggeri imbarcati, trasportava per lo più emigranti italiani diretti negli USA. L’imbarcazione affondò dopo un’accidentale collisione con la corazzata britannica HMS Anson. Sui come e sui perché ci soffermeremo nelle seguenti righe.

Progettata e costruita nei cantieri navali Robert Duncan di Glasgow come piroscafo per le traversate transatlantiche, la SS Utopia prese la via del mare nella primavera del 1874. Negli anni a venire si occupò delle traversate per New York partendo dai porti più opportuni da un punto di vista economico. Da Glasgow si passò a Londra, da Londra al Mediterraneo occidentale. Il perché è facilmente intuibile: l’ultimo ventennio del XIX secolo rappresentò il culmine dell’ondata migratoria italiana verso il Nuovo Mondo. Gli armatori della SS Utopia vollero giustamente capitalizzare su questa altissima domanda e così estesero il servizio nel piccolo-grande Mediterraneo.

Il 25 febbraio 1891 il piroscafo salpò da Trieste in direzione New York. Prima di lasciare il mare per l’oceano, l’Utopia avrebbe fatto scalo a Palermo e Napoli. Secondo i registri ufficiali, salirono a bordo circa 880 persone (di cui 59 erano membri dell’equipaggio). Chiaramente suddetti registri non tennero conto dei passeggeri clandestini, accalcatisi numerosi sui pontili della nave. Solo per avere un dato sulla composizione sociale dei passeggeri a bordo: 3 viaggiarono in prima classe, 800 circa in terza.

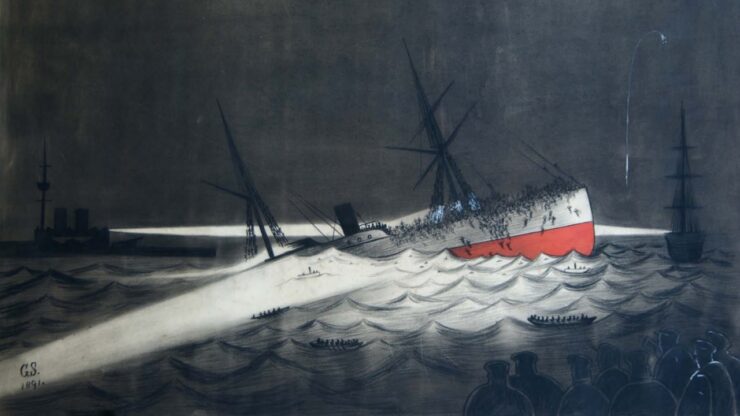

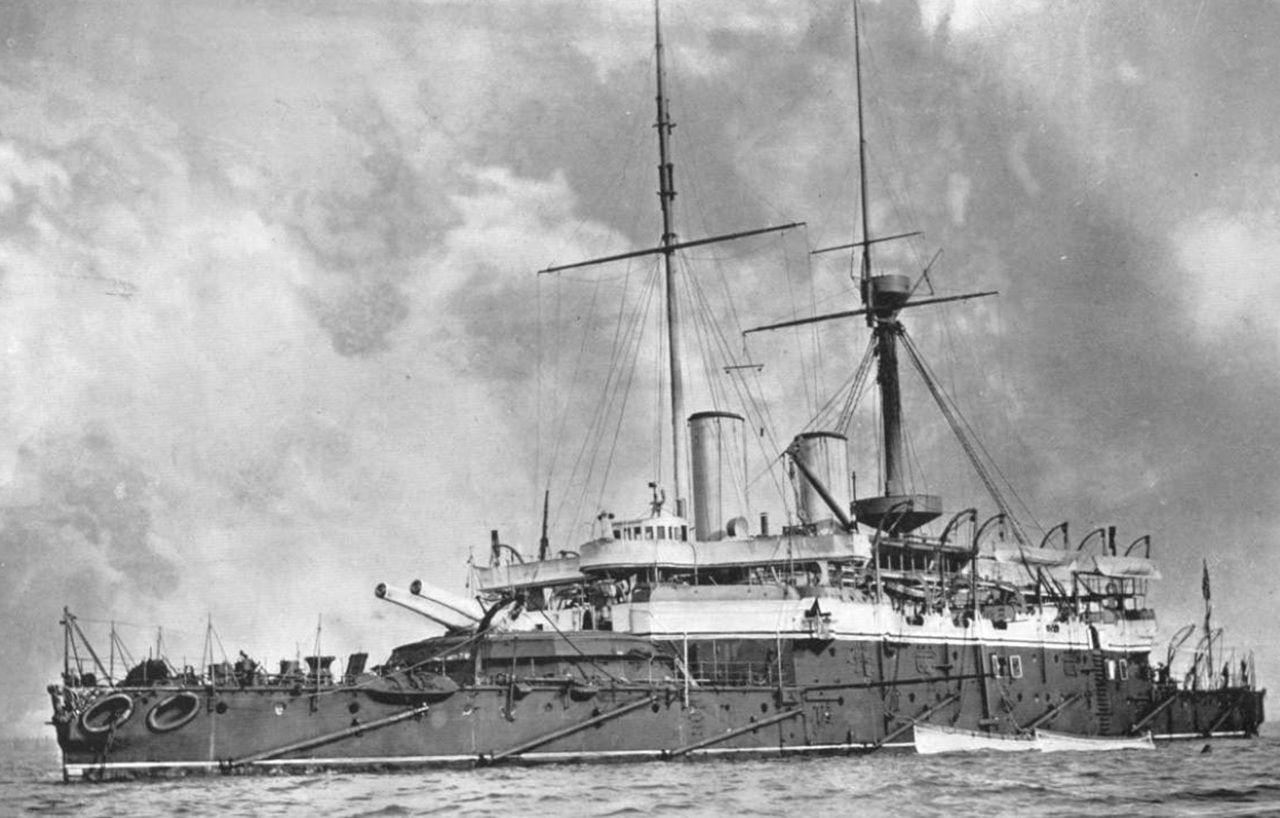

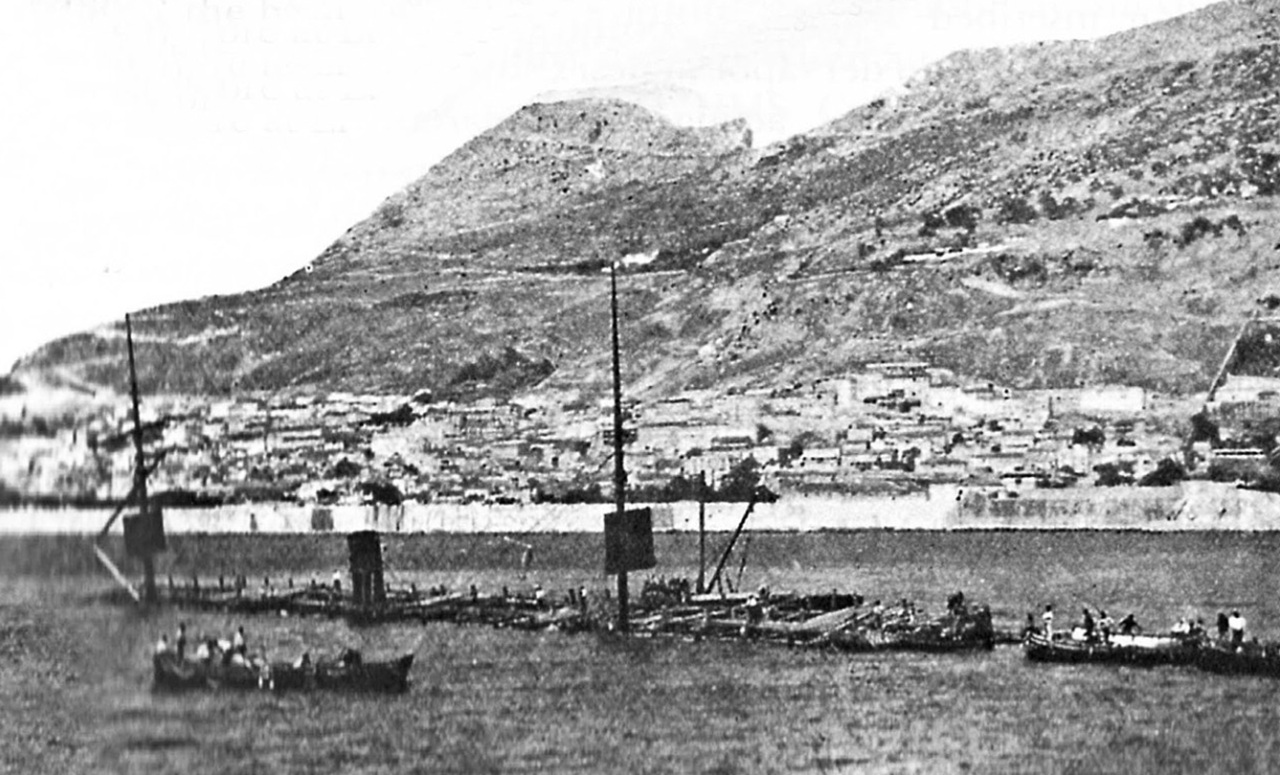

Una strapiena SS Utopia lasciò Napoli e si diresse verso l’obbligato passaggio al largo di Gibilterra, ove giunse all’imbrunire del 17 marzo. Il capitano dell’Utopia, lo scozzese John McKeague, notò che nel molo dove era solito ormeggiare prima di prendere il largo atlantico si trovavano delle navi da guerra britanniche. Nonostante ciò, decise lo stesso di eseguire una manovra d’avvicinamento, così da affiancarsi alle corazzate inglesi. Tre fattori ne impedirono la buona riuscita: le condizioni climatiche non idilliache, il mare in burrasca e il buio nel frattempo sopraggiunto.

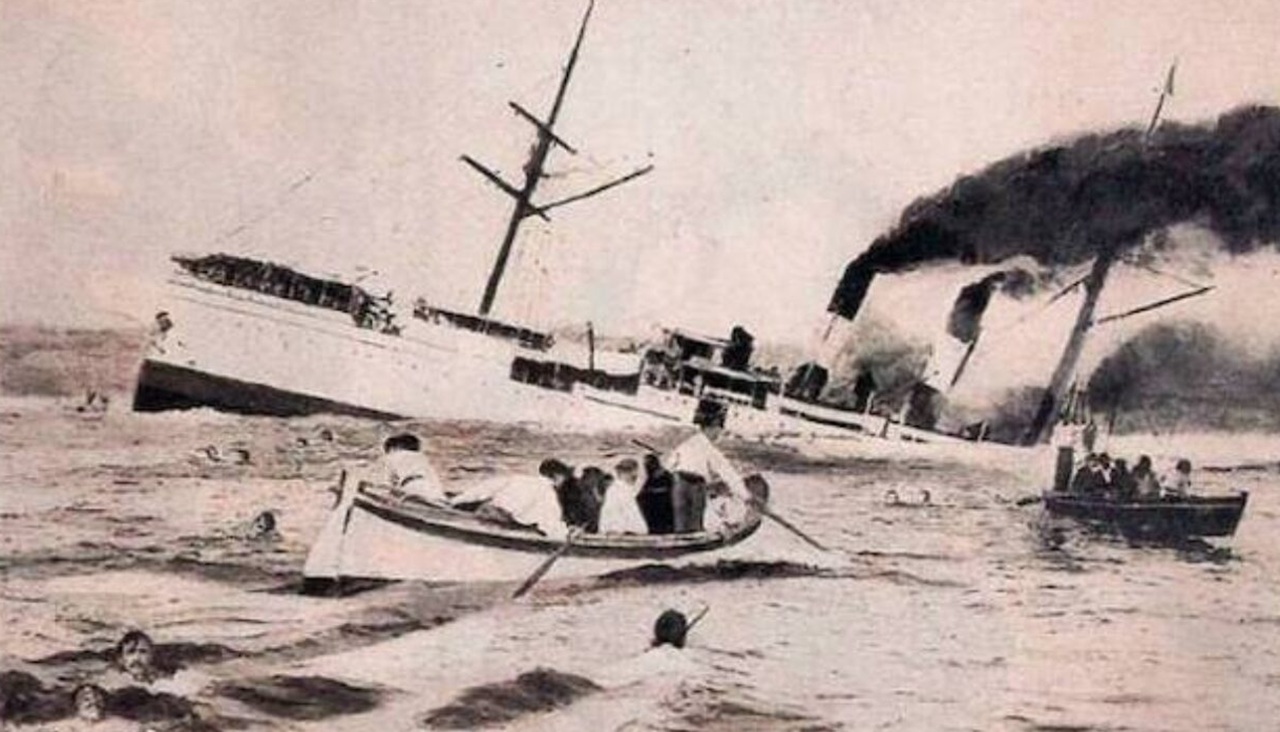

Gli ingredienti per la catastrofe perfetta, che non tardò a concretizzarsi. Un moto ondoso particolarmente vivace spinse la fiancata del piroscafo contro il rostro della HMS Anson. La prua di quest’ultima squarciò il lato dell’Utopia. Quando iniziò ad inabissarsi a poppa, tutti a bordo compresero l’entità del danno. Il panico pervase totalmente gli ambienti della nave, la quale si inclinò a tal punto da rendere impossibile la calata delle scialuppe di salvataggio. Nel giro di venti minuti, l’intera imbarcazione scomparve dalla superficie del mare. Le persone sottocoperta furono le prime a morire annegate; chi invece ebbe la fortuna di trovarsi all’esterno, non poté fare affidamento su nessun giubbotto salvagente.

Il vicino naviglio britannico tentò le prime operazioni di soccorso, ma il mare agitato impedì qualunque azione. Al termine della sciagura, il rapporto tra i superstiti e le vittime (dispersi e decessi) fu impietoso. In 318 si salvarono, ma data l’inattendibilità dei registri – che non tennero conto dei clandestini – si riuscì solamente ad offrire una stima delle perdite, le quali superavano le 560 unità.

I risvolti processuali portarono all’arresto del capitano McKeague, subito rilasciato dietro cauzione. La compagnia proprietaria del piroscafo, la Anchor Line, affrontò anni di processi prima di arrivare alla sentenza definitiva. Essa riconobbe la colpevolezza della compagnia e stabilì un risarcimento per i sopravvissuti e i parenti delle vittime. A Gibilterra, nel luogo in cui vennero sepolti i corpi di 136 periti, si eresse un monumento funebre commemorativo. Tutti i cadaveri che non trovarono posto nella fossa comune, vennero restituiti al mare.

Dopo gli affondamenti dei piroscafi Siro e Principessa Mafalda, quello della SS Utopia rappresenta uno dei più gravi episodi della storia dell’emigrazione italiana. In suo ricordo, molti dei comuni del Mezzogiorno dai quali partirono le vittime in quell’ultimo frangente di XIX secolo, hanno commissionato lapidi commemorative recanti i nomi e i cognomi dei periti. Ad accomunare le opere funebri la stessa infelice data: 17 marzo 1891.