Almanacco del 16 gennaio, anno 1934: in veste di governatore generale, Italo Balbo sbarca a Tripoli, capoluogo di una Libia appena unificata sotto il dominio coloniale italiano. Appena giunto in Africa settentrionale, il gerarca lanciò il seguente proclama: “Assumo da oggi, in nome di Sua Maestà, il governo. I miei tre predecessori, Volpi, De Bono, Badoglio, hanno compiuto grandi opere. Mi propongo di seguire le loro orme”.

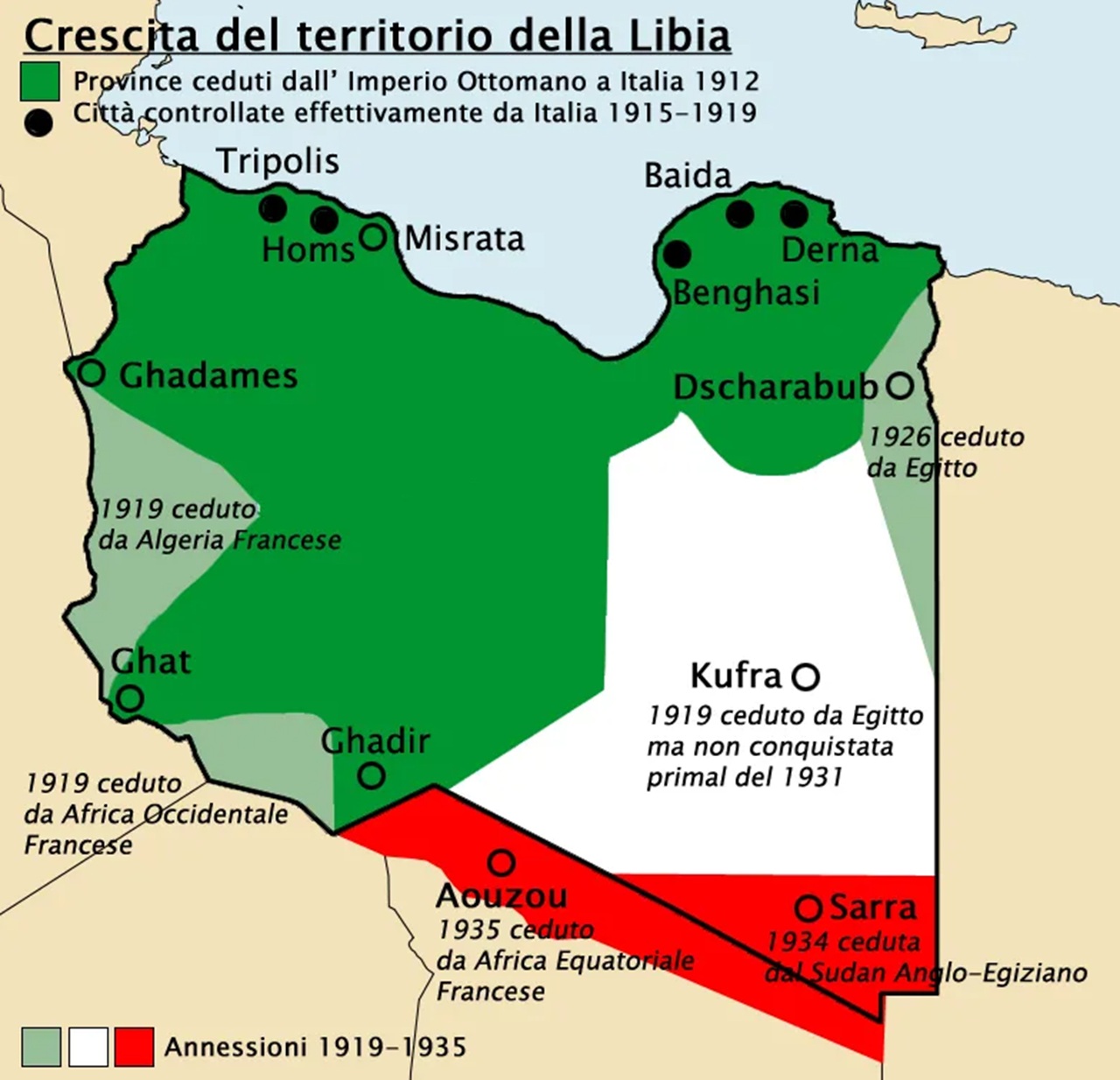

Ciò che avvenne in quel 16 gennaio del 1934 non fu altro che la formalizzazione di un processo avviatosi due decenni prima. Infatti fu l’Italia liberale ad estendere la propria egemonia sulle province libiche note come Cirenaica e Tripolitania. Tuttavia a partire dal 1913 esse furono governate separatamente. La situazione cambiò sensibilmente nei primi anni ’30, quando il regime autoritario optò per un rafforzamento della strategia coloniale. Nel farlo, scelse la Libia come prototipo. Si procedette all’unificazione, e dunque all’integrazione dei territori libici, per fini prevalentemente propagandistici. Solo in seconda istanza, anche economici e logistici.

Roma intese il rinnovamento dell’amministrazione coloniale nella Libia italiana come un messaggio da voler mandare a tutte le altre potenze europee: l’Italia era in grado di costituirsi come potenza imperialistica di primo livello, al pari di Francia, Inghilterra e Germania. La premessa di carattere ideologico permette di introdurre il personaggio di Italo Balbo, uomo carismatico e alto papavero della dittatura. Con l’accrescere della sua popolarità, si fecero più rumorose le voci che lo inquadravano come personaggio scomodo al regime, potenziale rivale del Duce. Timori che si concretizzarono nella nomina di Balbo a Governatore della Libia italiana, comunicata al diretto interessato il 5 novembre 1933.

Gli ordini che Balbo dovette rispettare erano chiarissimi: sostenere con tutti gli sforzi l’impulso al colonialismo italiano in Nord Africa. Nell’ottica di Balbo un simile traguardo poteva essere raggiunto solo tramite la cooptazione della popolazione libica, l’integrazione della stessa nelle logiche del dominio coloniale. Si agì diversamente da come si era fatto nelle colonie dell’Africa orientale, poiché i musulmani della costa settentrionale erano visti come lontani eredi di una forma di civilizzazione antica, di cui dovevano solo riscoprirne i valori con l’ausilio di Roma.

Se è vero che da una parte il nuovo governatore si adoperò per migliorare le condizioni socio-economiche della colonia (fondi destinati alla politica agraria, alle infrastrutture, al rinnovamento del servizio scolastico e sanitario), dall’altra usò il pugno duro con le tribù fino ad allora ostili al regime; vedasi il caso dei Senussi in Cirenaica, completamente asserviti in qualità di manodopera a bassissimo costo.

In conclusione, l’evento riflette il periodo di massimo sforzo del regime totalitario per la costituzione di vero e funzionale impero coloniale, anche se le politiche adottate, da Balbo così come dai suoi illustri predecessori (si pensi a Badoglio) ebbero un impatto controverso e furono caratterizzate da violenze e repressioni.