Almanacco del 12 aprile, anno 1175: dopo mesi di logoranti sforzi, termina con una disfatta l’assedio di Alessandria posto dalle truppe imperiale di Federico Barbarossa. Per la Lega Lombarda è una vittoria militare, politica e simbolica di assoluto rilievo. Al contrario, per l’autorità imperiale è brusco stop, l’occasione persa di affermare la propria egemonia sui comuni italiani centro-settentrionali e di smussare le ambizioni papali.

La storia è risaputa e chi ci segue da tempo sa quante volte ci siamo soffermati su questo specifico frangente storico, legato geograficamente, politicamente e culturalmente alla nostra Penisola. Tuttavia qualche veloce richiamo è necessario ad una comprensione a tutto tondo degli avvenimenti che intercorsero tra il 29 ottobre 1174 e il 12 aprile 1175.

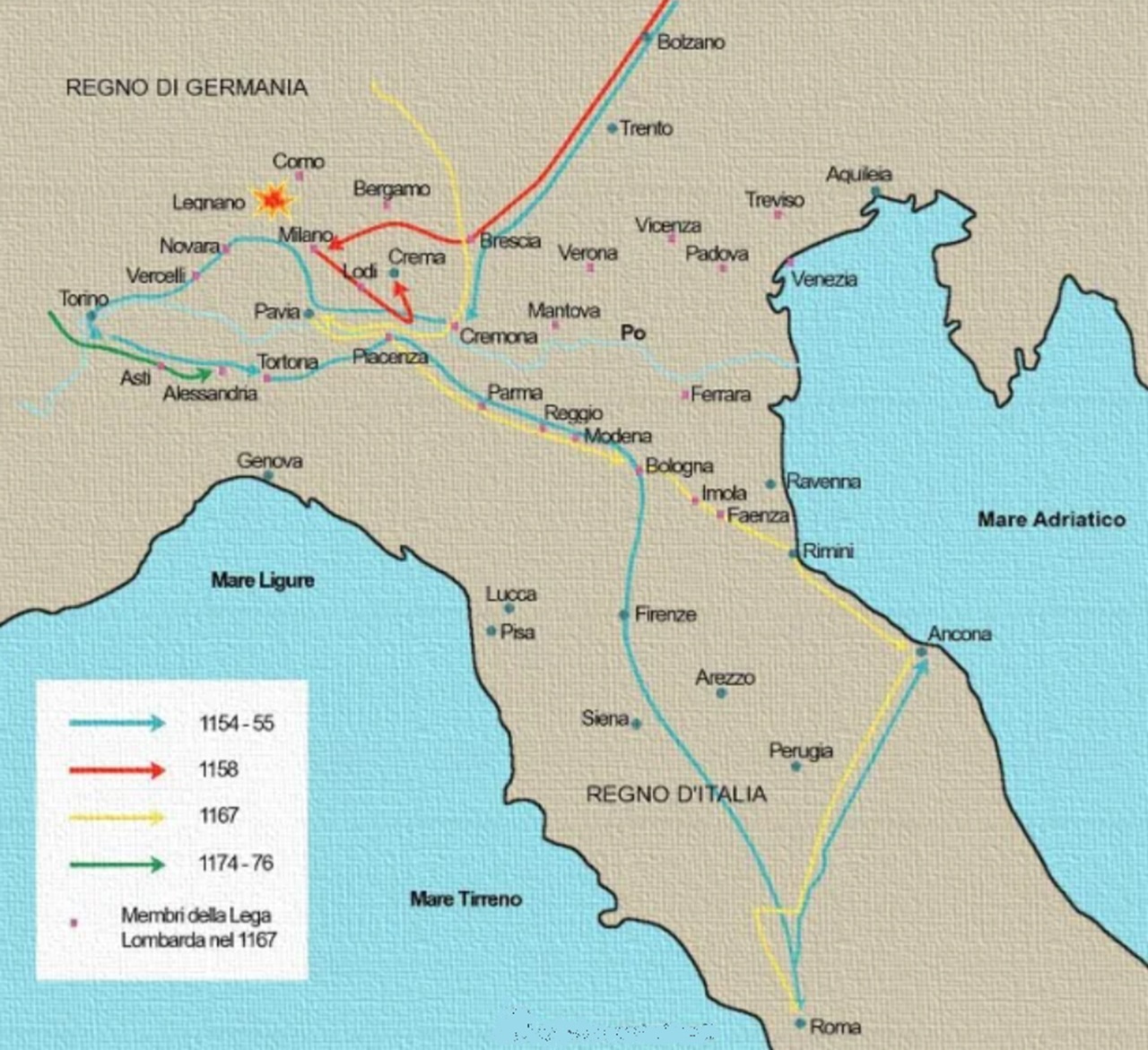

Il duplice convegno (del 1154 e del 1158) voluto da Federico I e passato alla storia con la dicitura “dieta di Roncaglia” si tradusse in una dichiarazione d’intenti chiara ed esplicita: l’imperatore, seguendo le disposizioni del giustinianeo corpus iuris civilis, aveva tutta l’intenzione di affermare e, se necessario, imporre la sua supremazia sui vivaci comuni italiani del centro-nord, sempre più alla ricerca di un’autonomia non concessa e per questo sgradita.

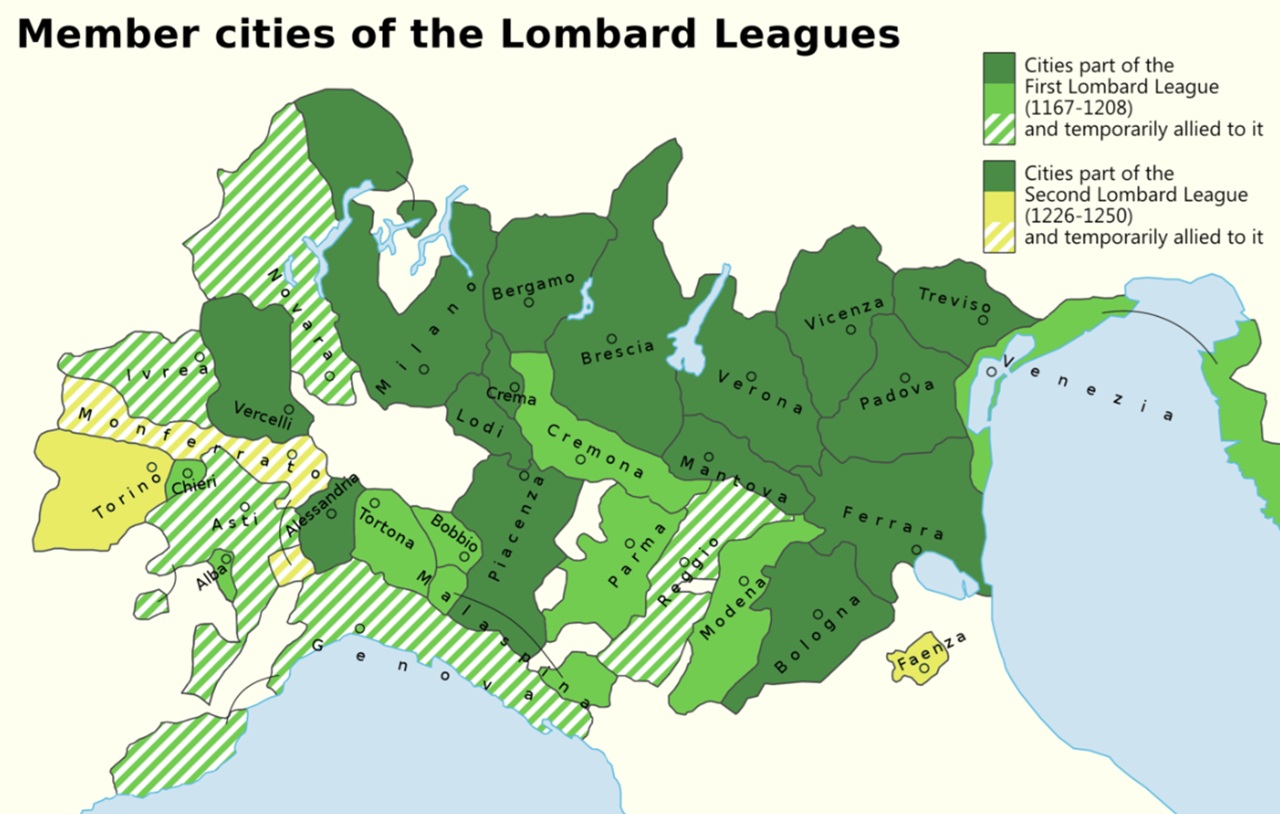

Il Barbarossa perseguì questo ardente desiderio ricorrendo anche alla forza delle armi. Milano conobbe la distruzione nel 1162; molti comuni, per non fare la stessa fine, chinarono la testa al volere dell’imperatore. Tanti altri tuttavia risposero in maniera decisamente ostile, organizzandosi all’interno di una grande alleanza militare (e solo in un secondo momento politica) chiamata Societas Lombardiae et Romandiolae et Marchiae, ossia Associazione di Lombardia, Romagna e Marca. Siccome la storiografia non ama i nomi lunghi, l’alleanza militare si affermò semplicemente come “Lega Lombarda“. Si scherza…

Correva l’anno 1167 e la Lega Lombarda nasceva forte del supporto di papa Alessandro III. A suggellare lo stretto legame con la Santa Sede un atto politico di risonanza continentale: i comuni lombardi edificarono una città-fortezza in Piemonte, al confine col Marchesato del Monferrato (alleato del Barbarossa) e la chiamarono Civitas Nova. Dopo poco offrirono il feudo al pontefice, chiamandola Alessandria. Un riferimento più solare di questo non poteva esistere.

Al di là del nome, ciò che dovette mandare su tutte le furie Federico I fu il gesto fondativo in sé. Il privilegio della fondazione di una civitas era imperiale e imperiale soltanto. Aggirarlo significava scavalcare l’autorità dell’imperatore. L’affronto fu insopportabile e il Barbarossa decise di scendere in Italia per una quinta volta a capo di un nutrito esercito. L’obiettivo dichiarato fu quello di sconfiggere la Lega Lombarda, ma più importante era radere al suolo Alessandria, la città-emblema delle velleità autonomiste comunali.

Ciò avvenne un po’ più tardi rispetto alla tabella di marcia prevista. L’imperatore dovette risolvere alcune faccende domestiche fin quando, passati sei anni dalla fondazione di Alessandria, nel 1174 diede il via alla quinta discesa in Italia. Lungo la strada ebbe il tempo di devastare Susa (con la quale aveva un conto in sospeso dal 1167), riconfermare i servigi di alcuni comuni e sottometterne altri, tra i quali si ricordino Asti e Torino. L’armata del Barbarossa, verosimilmente composta da 25.000 uomini, si presentò alle porte del “castello di Rovereto” (termine con il quale i biografi dell’imperatore chiamano Alessandria, ovviamente per non dare credito al nome scelto dalla fazione comunale) alla fine di ottobre 1174.

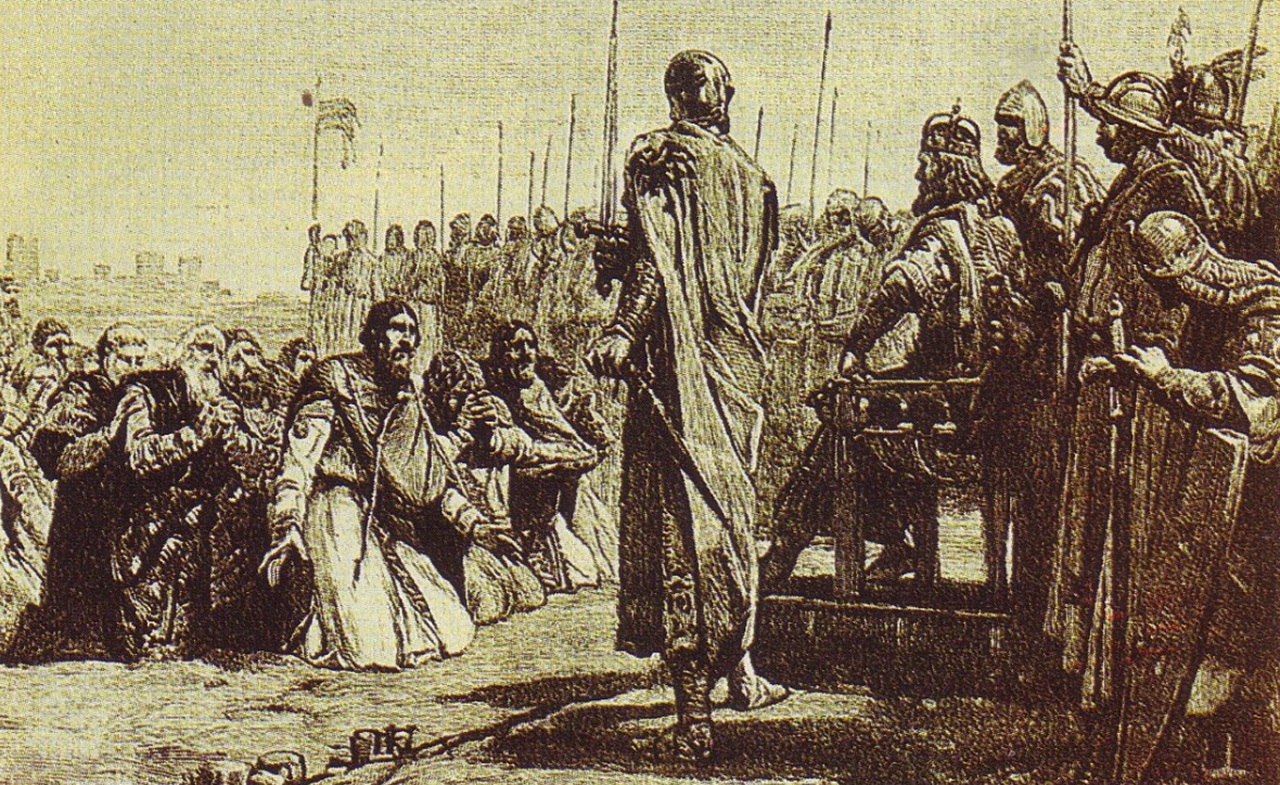

Alla vista dei fanti e dei cavalieri, ben armati ed equipaggiati, i rappresentanti della città offrirono la resa in cambio della pace. L’imperatore non ne volle sapere: era sceso fin lì con il dovere morale di eliminare Civitas Nova dalla faccia della terra. Concedere una pace avrebbe significato indirettamente una legittimazione della città stessa; inoltre le mura, non ancora completate, lasciarono intendere al Barbarossa e ai suoi sottoposti come sarebbe bastato un veloce e indolore assedio per porre fine a quella giostra. Non l’avesse mai pensato…

Gli alessandrini, pur inferiori in numero e mezzi, riuscirono a resistere per mesi, protetti da una rete di fossati e palizzate. Secondo le cronache, ricorsero a espedienti ingegnosi per confondere nonché destabilizzare l’esercito nemico. I larghi fossati impedirono alle macchine d’assedio imperiali di fare il loro lavoro. A ciò si aggiunsero fattori negativi per Federico Barbarossa come l’arrivo dell’inverno e la diserzione di una consistente parte dei suoi uomini. Con il sopraggiungere della primavera, arrivò anche un esercito di rinforzo inviato dalla Lega Lombarda. La situazione peggiorava logisticamente e militarmente di settimana in settimana. Neppure la strategia di prendere la città per fame riuscì, vista l’incapacità di porre in essere un valido blocco totale.

Come di consueto, vigeva la tregua pasquale, ma il Barbarossa, temendo che l’esercito lombardo avesse potuto rompere l’assedio da un momento all’altro, tentò il tutto per tutto. Escogitò un piano d’attacco sotterraneo, facendo scavare gallerie per sorpassare le mura. Gli assediati lo vennero a sapere e bloccarono i tunnel, mandando in frantumi le speranze imperiali. Fallito l’ultimo tentativo, il 12 aprile 1175 Federico I Hohenstaufen tolse le tende, bruciò l’accampamento e se ne andò così come era venuto.

Gli eventi di Alessandria del 12 aprile 1175 offriranno alle città della Lega Lombarda l’opportunità, sfruttata a dovere qualche mese più tardi, di infliggere una delle più sonanti sconfitte all’oramai germanico Sacro Romano Impero: Legnano era dietro l’angolo.