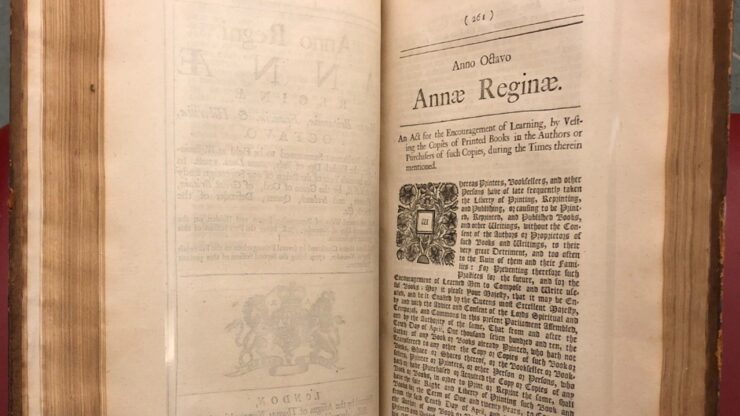

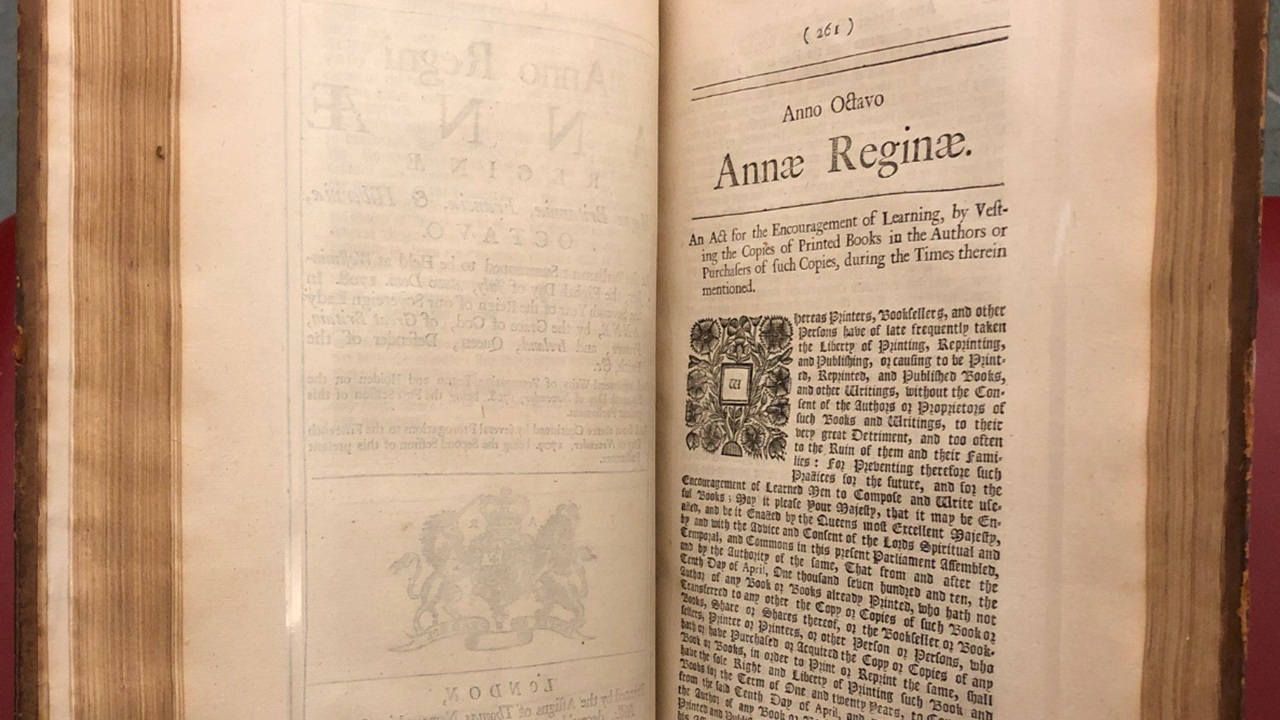

Almanacco del 10 aprile, anno 1710: nei territori della corona britannica entra in vigore il cosiddetto “Statuto di Anna” (Copyright Act 1709 8 Anne c.19). Si tratta della prima legge sui diritti d’autore ad essere emanata nel Regno di Gran Bretagna, nonché il primo statuto sul copyright in assoluto. Prese il nome da Anna Stuart (1702-1714), regina di Gran Bretagna e d’Irlanda, durante il cui regno venne promulgato.

L’avvento della stampa in Inghilterra per merito di William Caxton nel 1476 sortì importanti effetti economici, commerciali e, ultimi ma non per importanza, culturali. Fin da subito i monarchi compresero la necessità di dover regolamentare in tal senso: in primis si agì in un’ottica specificamente protezionistica, limitando l’importazione di opere straniere così da preservare l’industria editoriale inglese. In un secondo momento i sovrani d’Inghilterra concentrarono le loto attenzioni sul contenuto delle pubblicazioni e sui conseguenti esiti politici. Sotto Enrico VIII Tudor (1509-1547) la stretta della censura si fece evidente.

Ordinando che ogni opera necessitasse di una revisione da parte del Consiglio Privato della Corona prima della messa in stampa, il re di Casa Tudor diede avvio ad una stagione particolarmente longeva in terra d’Albione. Nel 1557, perciò a dieci anni dalla morte di Enrico VIII e durante gli ultimi frangenti del quinquennale regno di Maria I (1553-1558), entrò in servizio la London Stationers’ Company. La corporazione dei stampatori e dei cartolai di Londra avrebbe goduto dell’esclusivo diritto di stampa e distribuzione. Se ve lo steste chiedendo: sì, l’organo corporativo era una diretta estensione del volere regio.

Dunque per tutto il resto del XVI secolo, e ancora per l’intero XVII, il monopolio della Stationers’ Company in ambito editoriale fu un dato di fatto. Si iniziò all’epoca a parlare di copyright, seppur in maniera diversa da come lo facciamo noi oggi. Al tempo i “diritti d’autore” (nome contemporaneo che mal si adatta agli standard del tempo) erano in realtà “diritti d’editore”. Questi ricadevano sulla copia, la stampa e la pubblicazione di ogni opera; erano una prerogativa dell’editore e non dell’autore.

Accadeva tranquillamente che l’editore, membro della corporazione, acquistasse un libro da uno scrittore ad un prezzo calmierato dallo Stato. Dopo di che, se fortunato, l’editore avrebbe goduto del 100% dei guadagni, senza dover riconoscere nulla all’autore del testo. Una situazione che nella metà del Seicento qualche intellettuale di spicco provò a criticare, ottenendo in cambio un’ulteriore restrizione sulla stampa. È il caso del Licensing Act promulgato nel 1662 e dei malumori manifestati pubblicamente da autori quali John Locke e John Milton.

La tirannia della London Stationers’ Company terminò nel 1695, quando la licenza non venne rinnovata dal governo di Guglielmo III d’Orange Nassau. In virtù di ciò, si creò un vuoto normativo colmato solamente il 10 aprile 1710. In realtà la gestazione dello statuto era iniziata ben tre anni prima, con il lavoro dei parlamenti inglese e scozzese, congiunti con il famoso Atto di Unione del 1707. Alla fine comunque il disegno di legge, approvato nel 1709 ed entrato in vigore il 10 aprile dell’anno dopo, risultò essere un compromesso tra le aspirazioni autoriali e le prerogative degli editori.

Sancì un principio rivoluzionario, ovvero che l’autore è il titolare originario del copyright, non il tipografo o l’editore, ma lo fece con qualche riserva. Puntigliosità che inficeranno sul reale impatto dello Statuto di Anna. Esso comunque previde i seguenti accorgimenti:

- Durata del diritto d’autore di 14 anni; rinnovabile per altri 14 se l’autore era ancora in vita alla scadenza.

- I diritti venivano concessi all’autore, non automaticamente all’editore.

- Dopo la scadenza dei termini, l’opera diventava di pubblico dominio.

- Era prevista una forma di registrazione dell’opera presso la Stationers’ Company (la quale non cessò di esistere, ma cambiò solo modo di operare sull’industria editoriale).

- Lo scopo dichiarato era “l’incoraggiamento dell’apprendimento”, ovvero lo stimolo alla diffusione della conoscenza.

Lo Statuto di Anna del 10 aprile 1710 fu un provvedimento spartiacque, perché – al di là delle confuse anche se storicamente rilevanti vicende nate a posteriori (leggasi “battaglia dei librai” durata fino al 1760 circa) – rappresentò la genesi della moderna concezione del diritto d’autore. Non è poco, considerando il presente in cui viviamo, dove l’affermazione incontrastata dell’Intelligenza Artificiale sta ridisegnando l’essenza stessa del copyright, mutando equilibri plurisecolari, innescatisi in quel primo scorcio di Settecento.