Messico centrale, nell’odierna regione di Puebla, tra il XV e il XVI secolo pittori Nahua orientali realizzano un codice di venti pagine dall’inestimabile valore culturale, amplificato oggi dalla sua unicità e dai suoi tratti estremamente peculiari. Il manoscritto azteco è unico nel suo genere – come preannunciato nel titolo – per via della scarsissima quantità di materiale simile giunto fino all’epoca contemporanea. Oggi il Codice Cospi (questo è il suo nome) si trova a Bologna, precisamente nella Biblioteca Universitaria. I ricercatori di quest’ultima, in collaborazione col Museo di Palazzo Poggi del Sistema Museale di Ateneo, hanno finalmente svelato i segreti dell’inestimabile libro.

Prima però un po’ di contesto storico. Se il manoscritto azteco compì la traversata atlantica giungendo nel Vecchio Continente, il merito fu del frate domenicano Domingo de Betanzos (1480-1549). In possesso del codice e di altri manufatti indigeni, il predicatore incontrò l’allora pontefice Clemente VII a Bologna nel 1533. Quest’ultimo ricevette in dono il testo e lo custodì in città, delegandone la custodia a diverse famiglie nobili locali. La concessione andò avanti fino al giorno di Santo Stefano del 1665, quando il Conte Valerio Zani, possessore fino ad allora, donò il codice al Marchese Ferdinando Cospi, da cui prese successivamente il nome. Dopo qualche passaggio di consegna e altrettanti traslochi, all’inizio del XIX secolo il manoscritto fece il suo ingresso nell’Università di Bologna.

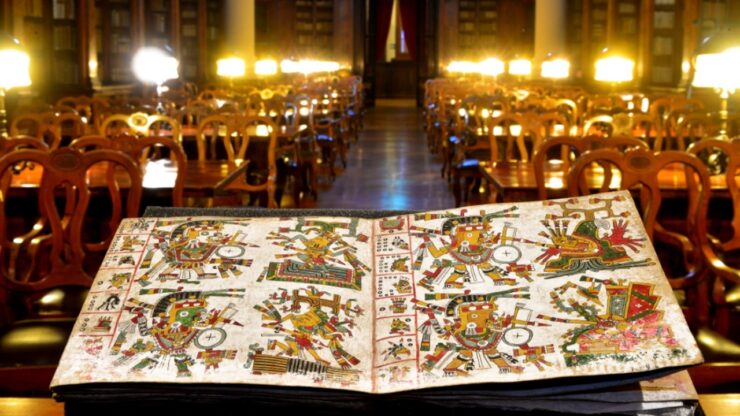

Sino ad oggi, nessuno aveva tentato un’analisi approfondita del Codice Cospi, anche perché privi di tecnologie avanzate non invasive che potessero aiutare nell’operazione. Certamente gli esperti hanno però studiato la composizione del codice nell’ultimo paio di secoli. Sappiamo quindi come questo sia caratterizzato da una striscia di pelle di cervo ripiegata fino a formare le venti pagine di cui è composto. Inizialmente la striscia di pelle era coperta da uno strato di gesso bianco, a sua volta contraddistinto da pitture variegate.

Coloro i quali hanno avuto la fortuna di analizzare il manoscritto azteco sono riusciti a distinguere due fasi distinte di pittura. A realizzare le due “campagne pittoriche” sono stati due artisti diversi, in località e momenti differenti. Lo si capisce dalle scarse somiglianze tra i due stili e dalla disposizione delle figure sulle pagine del manoscritto (alcune delle quali lasciate in bianco). Il professore Davide Domenici, coordinatore dell’iniziativa, spiega l’importanza di questo nuovo ciclo di studi: “Verranno impiegate avanzate tecniche di imaging iperspettrale e fluorescenza per mappare la distribuzione dei materiali utilizzati, sia organici che inorganici, in tutte le pagine del codice. Questo ci permetterà di indagare con un dettaglio fino ad oggi impensabile le pratiche tecnologiche e pittoriche sviluppate dagli artisti precolombiani”.

L’obiettivo di questa ricerca è attestare con assoluta certezza l’entità dei pigmenti utilizzati. Come sostiene il professor Domenici, si agirà per mezzo di modernissimi macchinari capaci di garantire una scannerizzazione completa dello spettro elementare. Un lavoro che in modo parallelo sarà d’ausilio per la comprensione contenutistica del codice. Le pagine del manoscritto alludono ad un calendario divinatorio, anche se alcune figure al suo interno non hanno ancora trovato un senso agli occhi di studiosi e ricercatori.

Altre sezioni invece mostrano chiaramente dei riferimenti alle divinità principali del pantheon azteco. Evidente è la presenza di Tlahuizcalpantecuhtli (tutto d’un fiato, dai), ovvero il “Signore dell’alba” o la figure di quattro non meglio specificate divinità che bruciano incenso di fronte a templi ideali. A Bologna si lavora per svelare questi segreti e la sensazione generale è positiva su un traguardo sempre più vicino.