È il tardo autunno del 1944, gli Alleati guadagnano terreno con sempre più determinazione ed efficacia. Gli alti gerarchi tedeschi, a partire dal Reichsführer delle SS Herr Heinrich Himmler, si incontrano per dare vita ad un piano che possa fermare, a qualunque costo, l’avanzata nemica. L’idea è quella di formare dei piccoli reparti armati clandestini che possano agire con atti di sabotaggio e guerriglia, che possano colpire gli Alleati da dietro la linea del fronte. Nasce così il corpo di resistenza Werwolf, subordinato alle direttive delle Schutzstaffel.

Il primo ad accettare l’incarico per l’organizzazione del Werwolf è l’alto ufficiale delle SS Hans-Adolf Prützmann. Egli ha le idee chiare: l’addestramento deve riguardare volontari tedeschi, meglio se giovani e virtuosi. Solo dopo le esercitazioni base, il compito di guidare questi corpi di resistenza sarebbe toccato agli ufficiali veterani della guerra. Sulla carta il progetto è ben delineato, eppure sappiamo come la situazione per Berlino degenerò in modo esponenziale.

Non è un caso che già nel marzo del 1945, il travolgente ministro della propaganda Goebbels annunci in fretta e furia la nascita dell’organizzazione. Lo fa pur sapendo come questa non possa agire con capillarità e totale effetto. A dimostrazione della disperazione della Germania nazionalsocialista, pronta a sacrificare giovani, anzi, giovanissimi per un ideale già morto prima ancora di essere difeso. Il discorso propagandistico comunque adempie ad un importante obiettivo: spaventare il nemico.

Tra le fila degli Alleati le parole di Goebbels risuonano con trambusto. I soldati hanno paura, perché l’entrata in azione del Werwolf si traduce in una completa diffidenza verso qualunque cittadino tedesco, potenzialmente un feroce terrorista in grado di provocare danni immani. Questo è il comunicato diramato da un emittente radio alleata: “Ogni amichevole civile tedesco è un soldato dell’odio travestito. Armati dell’intima convinzione che i tedeschi siano ancora superiori… [credono] che un giorno sarà loro destino distruggerti. Il loro odio e la loro rabbia… sono profondamente sepolti nel loro sangue. Un sorriso è la loro arma con cui disarmarti…“.

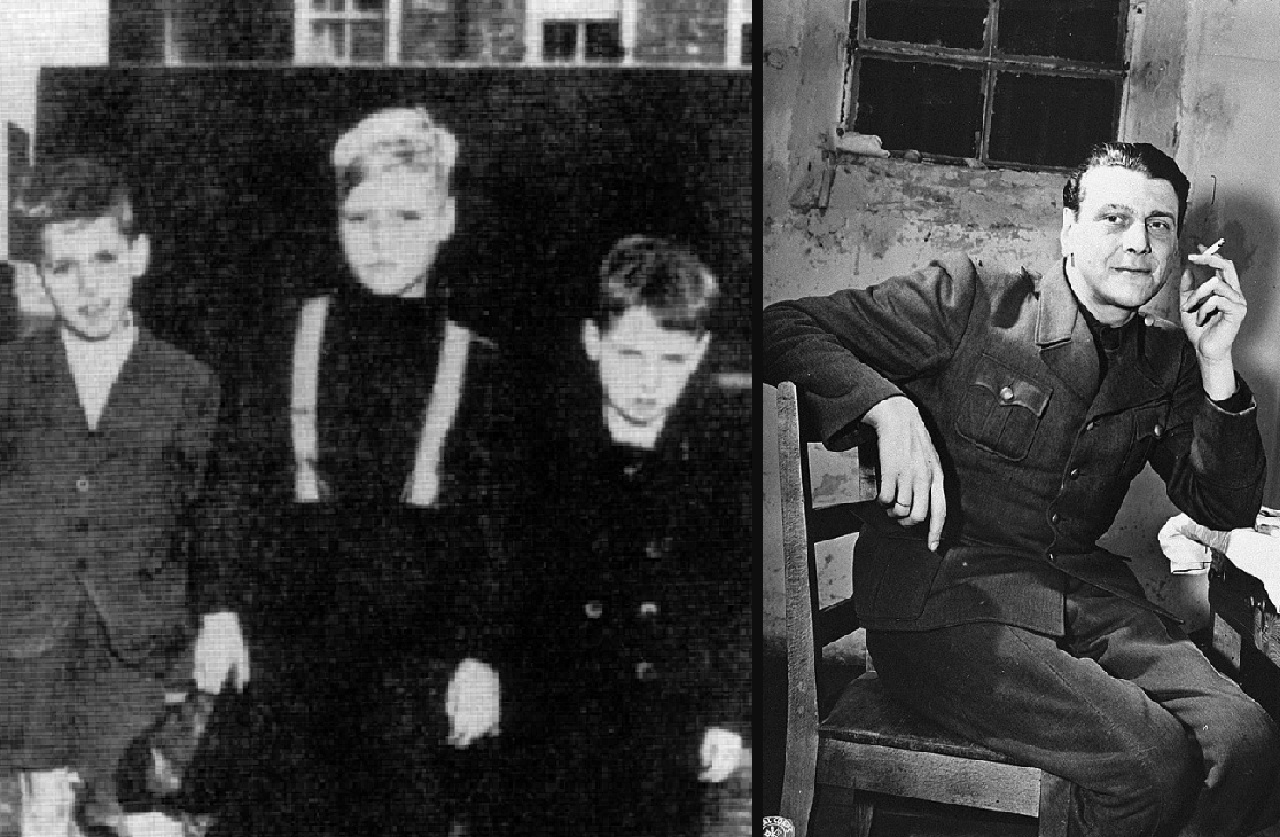

In questa fase ormai decadente per il vertice di comando militare tedesco, l’addestramento dei “lupi mannari” del Werwolf passa all’Obsturmbannführer Otto Skorzeny. L’ufficiale attinge in modo continuo dalla Gioventù Nazionalsocialista e il risultato del reclutamento si palesa in tutta la sua tristezza. Schiere di ragazzini, i più dei quali non arrivano neppure a 15 anni di età, pronti ad impugnare le armi e morire per una causa che non comprendono fino in fondo, una causa folle per natura. Werwolf – il quale nome riprende un romanzo nazionalista tedesco molto amato dai fanatici di estrema destra – realisticamente non ha molto successo. La popolazione è stremata dalla guerra e di certo non intende sostenere un’organizzazione clandestina che ha come compito l’inasprimento delle trame belliche.

Solamente l’aura dei “lupi mannari” può intimorire, perché nell’effettivo questi ragazzi sono mal addestrati, peggio armati nonché fagocitati di un odio insensato. Sono poche le azioni di vano “successo” che si possono annoverare, firmate dai gruppi di resistenza Werwolf. La memoria più limpida che abbiamo (anche grazie a preziosi resoconti fotografici dell’epoca) di questa organizzazione riguarda i bambini, in vesti civili, combattere tra le strade di Berlino, sacrificando la propria vita inutilmente, per una guerra già persa.