Disuguaglianza di status. Bastano tre parole per comprendere le cause che condussero, tra il 91 e l’88 a.C., Roma e i suoi alleati a scontrarsi ferocemente nei campi di battaglia del centro Italia. Ad uno sguardo poco attento, risulterebbe quantomeno sorprendente vedere la Repubblica scontrarsi proprio con i suoi più fedeli socii, che da secoli oramai rappresentavano il principale motivo delle fortune dell’Urbe. In realtà, quella che siamo soliti chiamare “Guerra Sociale” fu un punto di rottura quasi inevitabile e oggi cercheremo di capire perché.

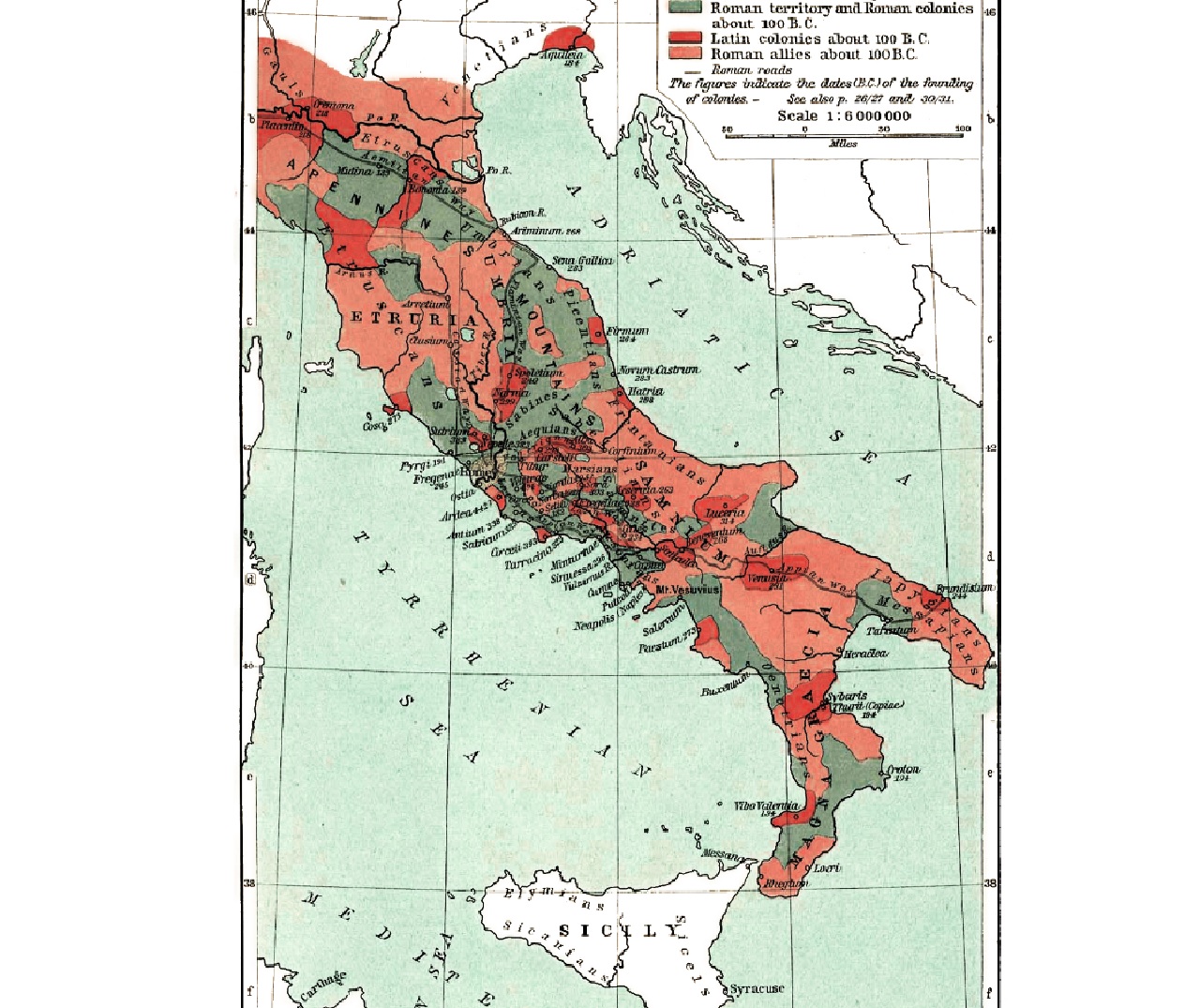

Prima però un po’ di contesto: la tensione alla quale abbiamo alluso originava da quasi quattro secoli. All’incirca dal VI secolo a.C. Roma conobbe una notevole espansione, che la portò al comando dell’intero Lazio prima e della penisola dopo. Ma i soli romani non potevano di certo fregiarsi di così tanti successi. Infatti fautori a pari merito (se non di più) di simili conquiste furono gli alleati italici. Il potere capitolino assoggettava queste popolazioni, concedendo determinate libertà, come ad esempio l’autogoverno, in cambio della lealtà; uno scambio equo per qualcuno, più di qualcuno…

Ma se tempo addietro molti avevano accettato quelle “libertà” (nonostante fossero risicate) perché ritenute una gentile concessione di Roma, sorpassato il traguardo del primo secolo a.C., le cose iniziarono a cambiare. Ora i socii si sentivano giuridicamente e politicamente inferiori ai cittadini romani. E pensare che questi uomini, che non godevano degli stessi diritti civili e politici, costituivano nel 100 a.C. i 2/3 dell’esercito repubblicano. Il primo a comprendere l’insensatezza del paradosso fu il sette volte console Gaio Mario (157-86 a.C.), il quale combatté spesso al fianco degli italici, premiandoli con la cittadinanza. Ciò non fece altro che alimentare il fuoco alla base del problema.

Allo stesso modo i Gracchi provarono ad avanzare delle riforme decenni prima dell’inevitabile scontro, vedendosi però ostacolati in ogni loro azione. Anzi, laddove si spingeva per estendere la cittadinanza, si rispondeva con ardore, chiedendo addirittura l’espulsione dalla città di Roma di tutti coloro che romani (in senso stretto) non erano. La proverbiale goccia che fece traboccare il vaso colmo non di acqua, ma di speranze disilluse, fu l’assassinio di un altro potenziale riformatore: Marco Livio Druso.

I socii insorsero capeggiati da Quinto Poppedio Silo (del popolo dei Marsi), amico e sostenitore di Druso. L’obiettivo fu fin da subito quello di far capire – questa volta con le cattive – al Senato quanto i foederati ci tenessero alla cittadinanza romana. Le prime rivolte esplosero ad Ascoli ma ben presto si estesero in tutto il centro. A capo della ribellione c’erano i Sanniti e i Marsi, senz’altro i più accaniti contro la cecità del Senato romano. Quest’ultimo si rese ben presto conto di una grande problematica: dopo secoli di guerre combattute fianco a fianco, gli italici conoscevano le tattiche romane meglio dei romani stessi. Ecco perché numerosi scontri arrisero alla fazione ribelle.

Alla richiesta civitas (cittadinanza) o libertas (indipendenza), Roma – stanca di combattere contro un avversario troppo testardo per mollare – optò per la prima. Il processo di concessione della cittadinanza fu graduale, rappresentato da diverse leggi. Alcuni, come il già citato Silo, combatterono fino alla morte perché convinti di poter ottenere maggiori vantaggi. Alla fine della guerra, nell’89 a.C., un soldato piceno, marso, sannita o lucano, che dir si voglia, poteva finalmente ritenersi romano. Di questo si nutrì la gloria del più grande impero – allora Repubblica – che sia mai esistito.