Di Guillaume Le Gentil esistono due biografie. La prima, solitamente quella più in vista, recita una vita vissuta all’insegna dell’elogio scientifico, della risolutezza astronomica, di prestigiosi riconoscimenti da parte delle più rinomate accademie europee. Comunque si parla di un uomo che nel corso della sua lunga carriera scoprì un bel po’ di nebulose, che si cimentò nella scrittura di importanti trattati astronomici ancora oggi riconosciuti come validi da un punto di vista metodologico. Poi c’è una seconda biografia, che farebbe da contorno alla prima se non fosse per la sua vena tragicamente ironica, densa di sfortune, le quali comportarono una parziale perdita della lucidità mentale, l’esaurimento di ogni finanza, una falsa dichiarazione di morte e, come se non bastasse, una moglie andata in sposa a qualcun altro. Tutto per colpa del transito di Venere, riuscite a crederci?

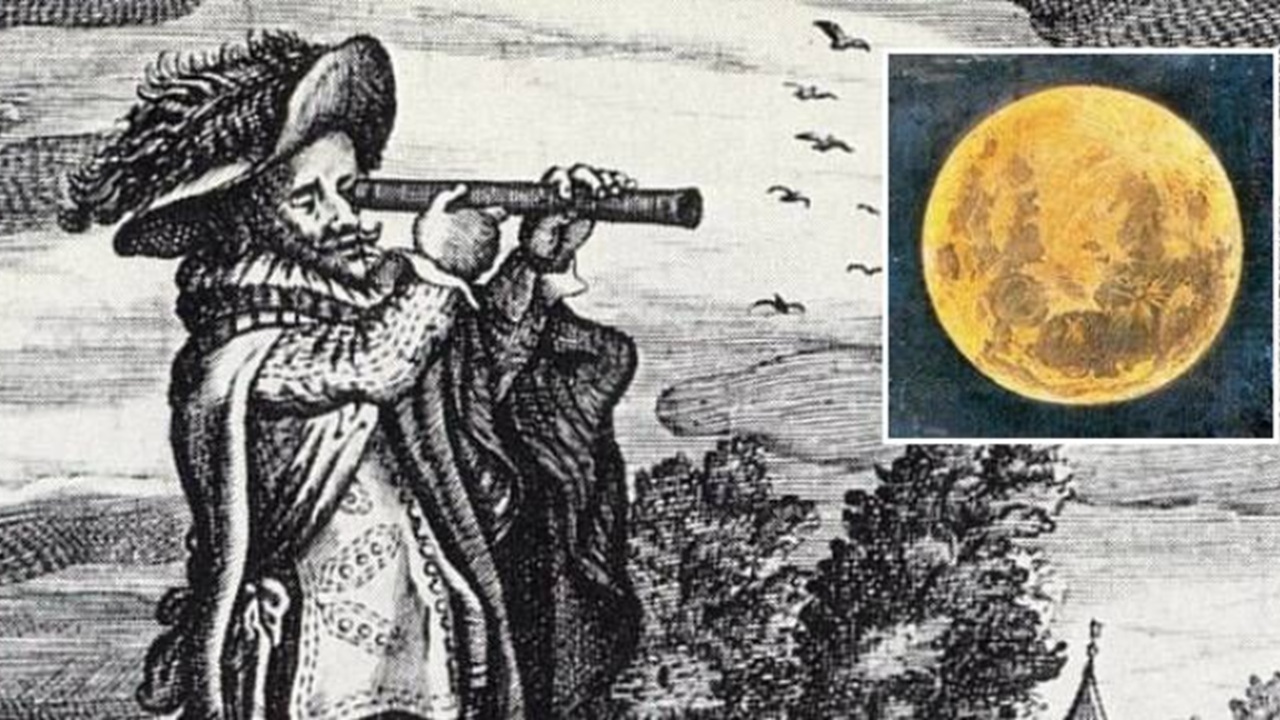

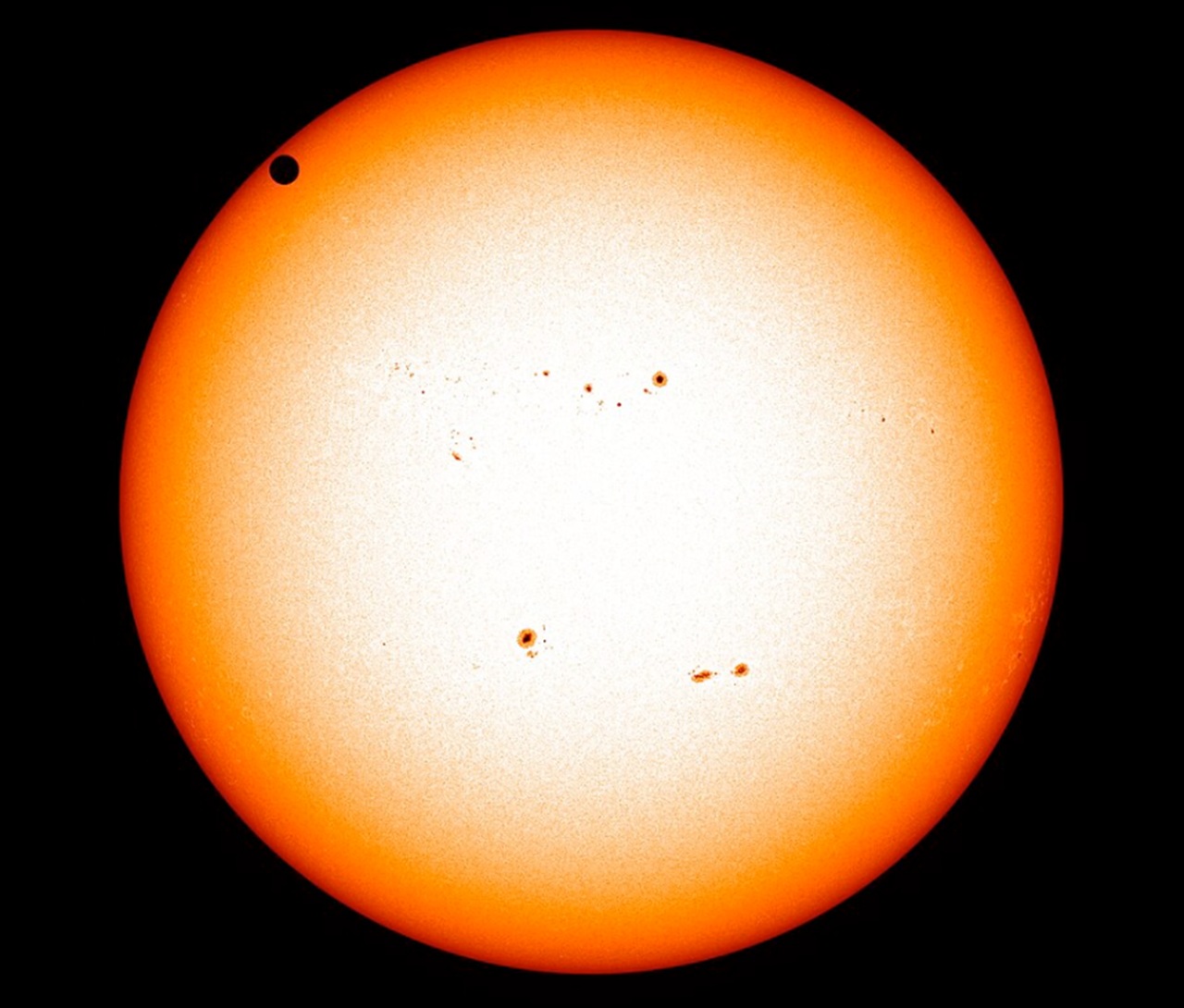

Già, il transito di Venere, quel maledettissimo – per Le Gentil – transito di Venere. Un evento astronomico rarissimo nell’esistenza di un uomo, benché meno inconsueto nell’ottica dei grandi lassi di tempo, gli stessi che scandiscono la lenta ma inesorabile vita dell’universo. L’avvistamento del fenomeno in quel secondo Settecento rappresentava per la comunità accademica un’occasione ghiotta per aggiornare le nozioni sull’orbita del pianeta. Queste erano infatti approssimative e solamente l’attenta analisi di un transito avrebbe potuto renderle meno obsolete.

Si è detto che l’evento astronomico è, tra quelli predicibili, il più raro. Ma di che stime temporali stiamo parlando? I transiti solari di Venere si verificano a coppie, nel senso che al primo passaggio ne segue sempre un altro, a distanza di otto anni. Peccato che fra le “coppie” intercorra più di un secolo: 121 o 105 anni. Insomma, uno come Guillaume Le Gentil (1725-1792), che a colazione mangiava pane e orbite planetarie, non poteva di certo perdere la succulenta chance.

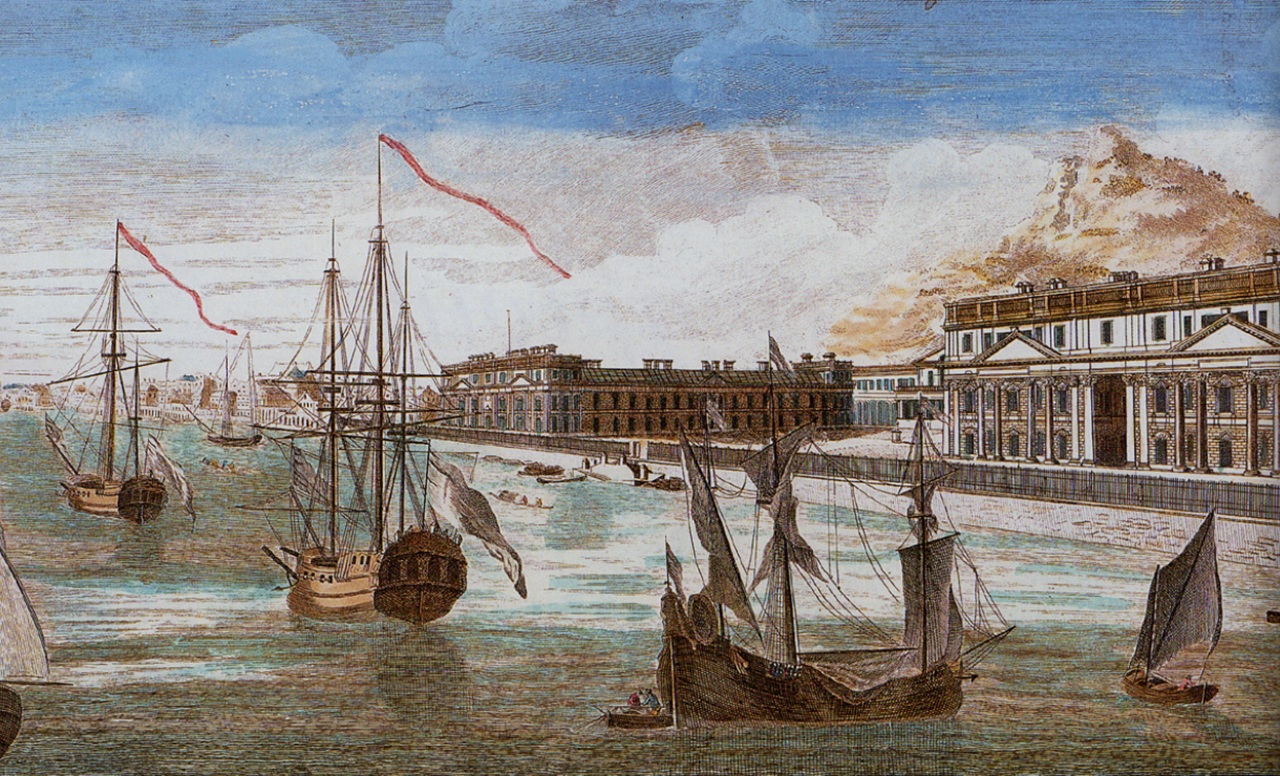

Nel 1761 la posizione ottimale dalla quale poter osservare l’avvenimento era Pondicherry, possedimento coloniale francese nell’India sud-orientale. Una spedizione internazionale – anche se coordinata dall’Accademia Francese delle Scienze – della quale faceva parte il nostro Le Gentil partì con tale intento da Parigi nei primi di marzo del 1760. Imbarcatosi a Brest il 16 marzo, raggiunse Île de France (Mauritius) a luglio. Nel bel mezzo dell’Oceano Indiano scoprì che tra il Regno di Francia e quello di Inghilterra era scoppiata la guerra. Ritenendo troppo rischioso prendere subito il mare per Pondicherry, attese qualche mese, nella speranza che le acque si calmassero. Spoiler: non si calmarono affatto, tanto metaforicamente quanto letteralmente.

Arrivata la primavera del 1761, l’astronomo francese salì su una fregata diretta a Pondicherry. Tutti lo rassicurarono sul fatto che avrebbe fatto in tempo ad osservare il transito del pianeta Venere davanti al sole, calcolato per il 6 giugno. In mare, la fregata cadde vittima di venti sfavorevoli e improvvise burrasche. Ciò causò un ritardo sulla tabella di marcia di circa cinque settimane. Nonostante le avversità, la nave alla fine raggiunse la colonia francese in India, ancora in tempo per il passaggio orbitale. Meraviglioso! Vero?

Eh no, perché nel frattempo la Guerra dei sette anni (1756-1763) aveva conosciuto dei risvolti importantissimi. La Royal Navy aveva occupato e conseguentemente posto il blocco su Pondicherry, inaccessibile al capitano della fregata sulla quale si trovava Le Gentil. Trovandosi in aperto oceano, l’astronomo il 6 giugno provò lo stesso ad avvistare il transito di Venere, ma non vide assolutamente niente in mancanza della stabilità necessaria. Eppure l’uomo, seppur sfortunato, decise di non demordere.

Organizzò un viaggio per Manila, nelle Filippine, dove – secondo le sue idee – avrebbe potuto osservare al meglio il secondo passaggio del 1769 (ricordate le coppie?). Le autorità spagnole però gli vietarono l’approdo e lui se ne tornò a Pondicherry, nel frattempo tornata sotto l’autorità francese. Questo nel 1768. Soggiornò in India per quasi un anno. Con tutto quel tempo a disposizione, Le Gentil si preparò meticolosamente. Costruì un osservatorio ad hoc solo per poter osservare nel modo migliore possibile l’ultimo transito di Venere che un uomo della sua età avrebbe potuto vedere. L’occasione di una vita. Per il 3 giugno del 1769 era tutto pronto; tutto tranne il clima. Le nuvole nere come il carbone si addensarono in cielo, impedendo a Le Gentil di adocchiare il transito.

Il povero uomo di scienza sfiorò la pazzia e gli ci volle un bel po’ di tempo prima di raccogliere le forze per tornare in patria. Il ritorno gli fu impedito prima dalla malattia e poi, una volta al largo, da una tempesta. La sventura si accanì a tal punto con Le Gentil che una volta attraccato a Île Bourbon (Réunion, ad est del Madagascar), dovette aspettare mesi prima che una nave spagnola lo accettasse a bordo.

Finalmente nell’ottobre del 1771, dopo 11 anni di viaggio e nessun risultato guadagnato, poggiò piede su suolo francese. Avrebbe rivisto sua moglie, i figli, i colleghi all’Accademia delle Scienze. Un po’ di serenità dopo tanta, troppa sciagura. Siccome al peggio non c’è mai limite, la tragicommedia di Guillaume Le Gentil toccò il suo picco massimo: scoprì che le autorità regie, non avendo più sue notizie da tempo, ne avevano dichiarato la presunta morte. Di conseguenza sua moglie, verosimilmente vedova, si risposò con un altro uomo. I suoi figli ereditarono tutti gli averi e questo, da un punto di vista strettamente giuridico-finanziario, lo rese una specie di nullatenente (d’altronde, cosa può detenere un cadavere?). Ah, ovviamente perse anche la cattedra all’accademia.

Come fu possibile tutto ciò? Guillaume Le Gentil in 11 anni aveva scritto numerose lettere, inviandole puntualmente a casa. Ebbene, non erano mai arrivate a causa della guerra, nonché di qualche imprevedibile naufragio. La restituzione di quanto perso impegnò Le Gentil in una sequela di processi e cause, intentati contro i suoi avidi parenti che, nelle parole del diretto interessato, avevano “entusiasticamente depredato la sua tenuta”. Servì l’intervento di re Luigi XVI di Francia per far sì che l’astronomo tornasse alla sua vecchia vita. Si risposò, riottenne il lavoro e visse apparentemente felice fino al 1792, anno della morte.