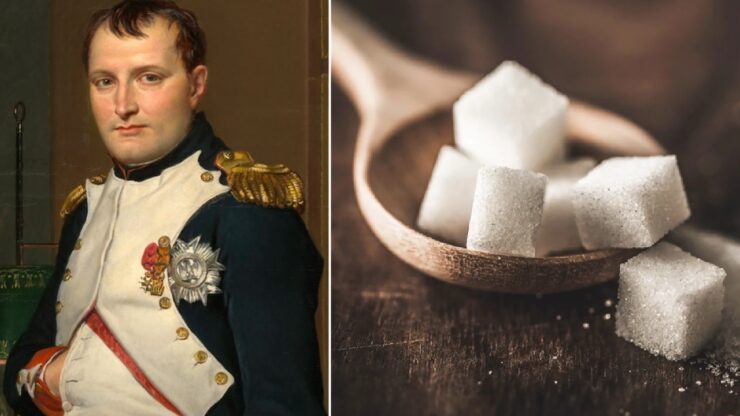

Napoleone Bonaparte più di due secoli fa non avrebbe potuto immaginarlo, ma attuando una serie di scelte in campo economico, commerciale e soprattutto industriale, cambiò la vita culinaria di un intero continente, l’Europa. Una rivoluzione passata sotto traccia, come la definirebbe qualcuno, quella dello zucchero derivato dalla bietola anziché dalla pianta tropicale nota come canna, per l’appunto, da zucchero (Saccharum officinarum). Come avvenne tutto ciò e quali furono le motivazioni storiche che costrinsero l’Impero francese a rivalutare le colture di barbabietola? Siamo qui per scoprirlo.

Fino al Settecento inoltrato, lo zucchero rappresentava una costosissima merce d’importazione per l’Europa, proveniente per lo più dalle piantagioni intensive delle Americhe (Caraibi e Brasile in pole position). Era lì che le grandi potenze quali Francia e Inghilterra avevano stabilito i centri della loro produzione su scala industriale. Mano d’opera a costo zero e guadagni oltre che elevati, anche immediati, spiegavano la centralità di questo prodotto. Eppure i prezzi restavano alti, lo zucchero di canna era un bene per le classi agiate e l’offerta non riusciva ad incontrare la domanda dei ceti più umili.

Qualcuno già nel XVI-XVII secolo ebbe un’idea per scardinare questo blocco di mercato. Un agronomo francese, Olivier de Serres, intuì che dalla cottura della barbabietola comune scaturisse uno sciroppo dolcissimo, simile per gusto a quello prodotto dalla canna da zucchero. L’intuizione di Serres rimase isolata: né lui si adoperò a rendere pubblica la scoperta, né qualcun altro nell’immediato colse l’importanza del fatto. Ebbene, esperti del mestiere ripresero il concetto duecento anni dopo, nel bel mezzo del XVIII secolo.

Correva l’anno di grazia 1747 quando un chimico dell’Accademia delle Scienze di Berlino, un tale di nome Andreas Sigismund Marggraf, scoprì qualcosa di sconcertante. Il saccarosio derivato dalla barbabietola era lo stesso di quello proveniente dalla canna da zucchero! Eureka, ma con riserva…

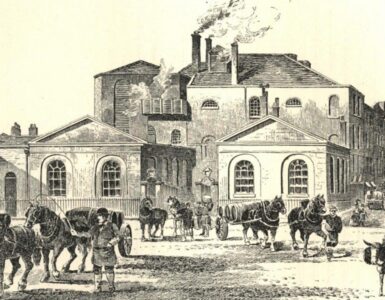

Il procedimento utilizzato da Marggraf per la dimostrazione scientifica della sua tesi andava bene per un laboratorio, non per una catena produttiva di matrice industriale. Fu invece il suo allievo, Franz Karl Achard, a perfezionare il processo. Nel 1801 Achard aprì uno stabilimento a Kunern, in Slesia, dove produceva zucchero – denominato “sale bianco” all’epoca – partendo dalla bietola. Aspettate però, non crediate che un simile traguardo comportò per il tempo la proverbiale “rottura” del mercato dello zucchero. Di incentivi alla coltivazione della barbabietola (considerata da sempre una coltura di ripiego) non si vedeva traccia alcuna e, sempre per smorzare gli animi, Achard era un mezzo squattrinato. Gli investimenti insomma erano tutt’altro che profusi.

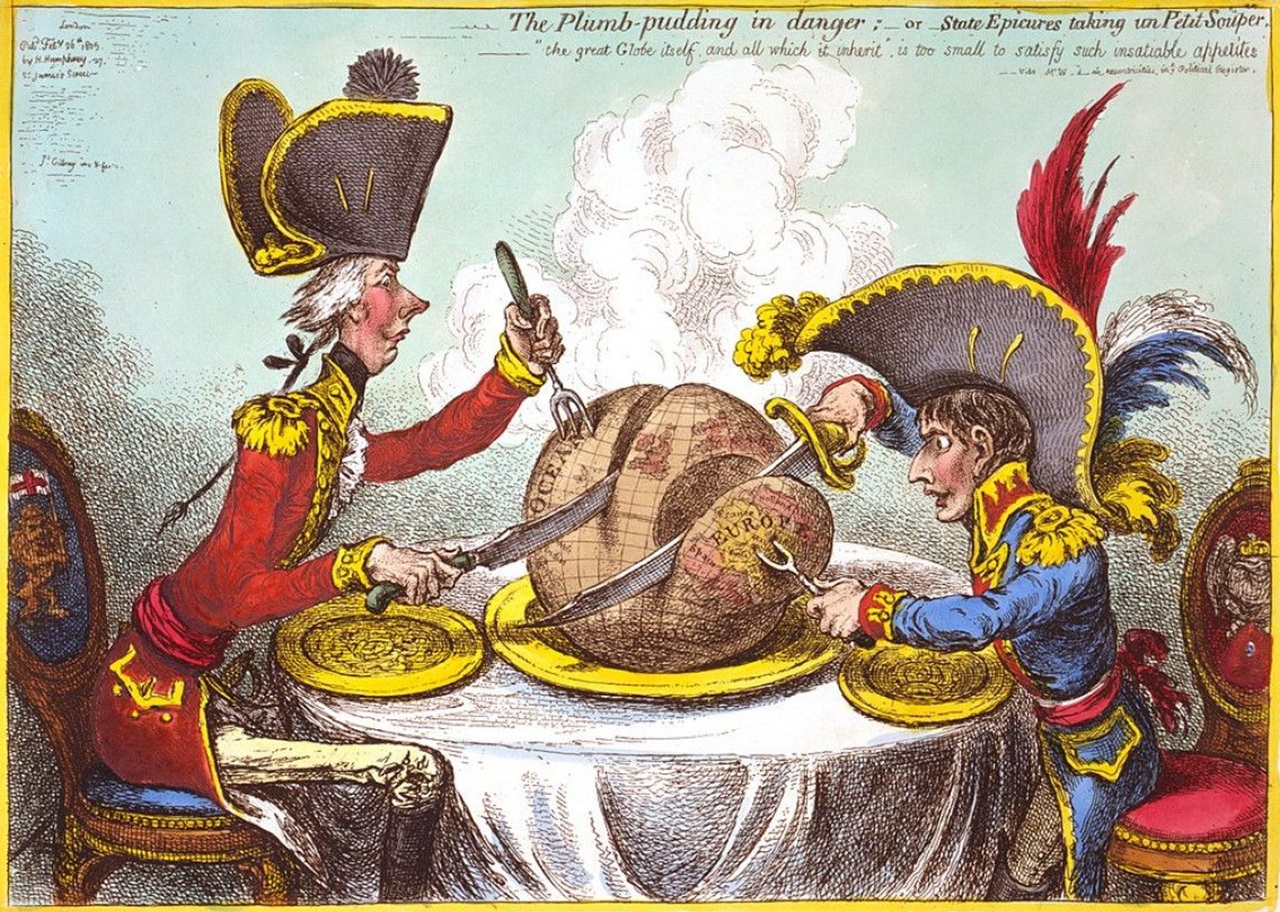

Ed è qui, signore e signori, che entra in gioco l’imperatore dei francesi, Napoleone Bonaparte. In realtà il generale corso ebbe il merito di trovare una risposta efficace ad una pressante richiesta proveniente dai salottini di Parigi, espressione dell’alto ceto francese e per questo degni dell’ascolto statale. Quando il 21 novembre 1806 entrò in vigore il decreto di Berlino, scattò quello che in storiografia è comunemente noto come “Blocco Continentale“. Un divieto rivolto a tutte le navi britanniche di gettare l’ancora nei porti sotto l’egida dell’Impero francese. Si trattava di una risposta all’embargo già imposto da Londra a danno di Parigi nel corso delle guerre napoleoniche.

Il grande blocco ridefinì totalmente la portata e l’entità del mercato continentale europeo, dall’oggi al domani denudato di tutte quelle merci (e ne erano tante) che dai vari Dominions d’oltremare approdavano nei magazzini d’Europa. Tra questi prodotti figurava lo zucchero di canna. La crisi dello zucchero fece accendere la lampadina a Napoleone. Egli, grazie alle informazioni raccolte dai suoi più stretti collaboratori, venne a scoprire dell’esistenza di un piccolo ma innovativo zuccherificio in Slesia. Sì, proprio lo zuccherificio messo in piedi da Achard. Perché non replicare su larga scala?

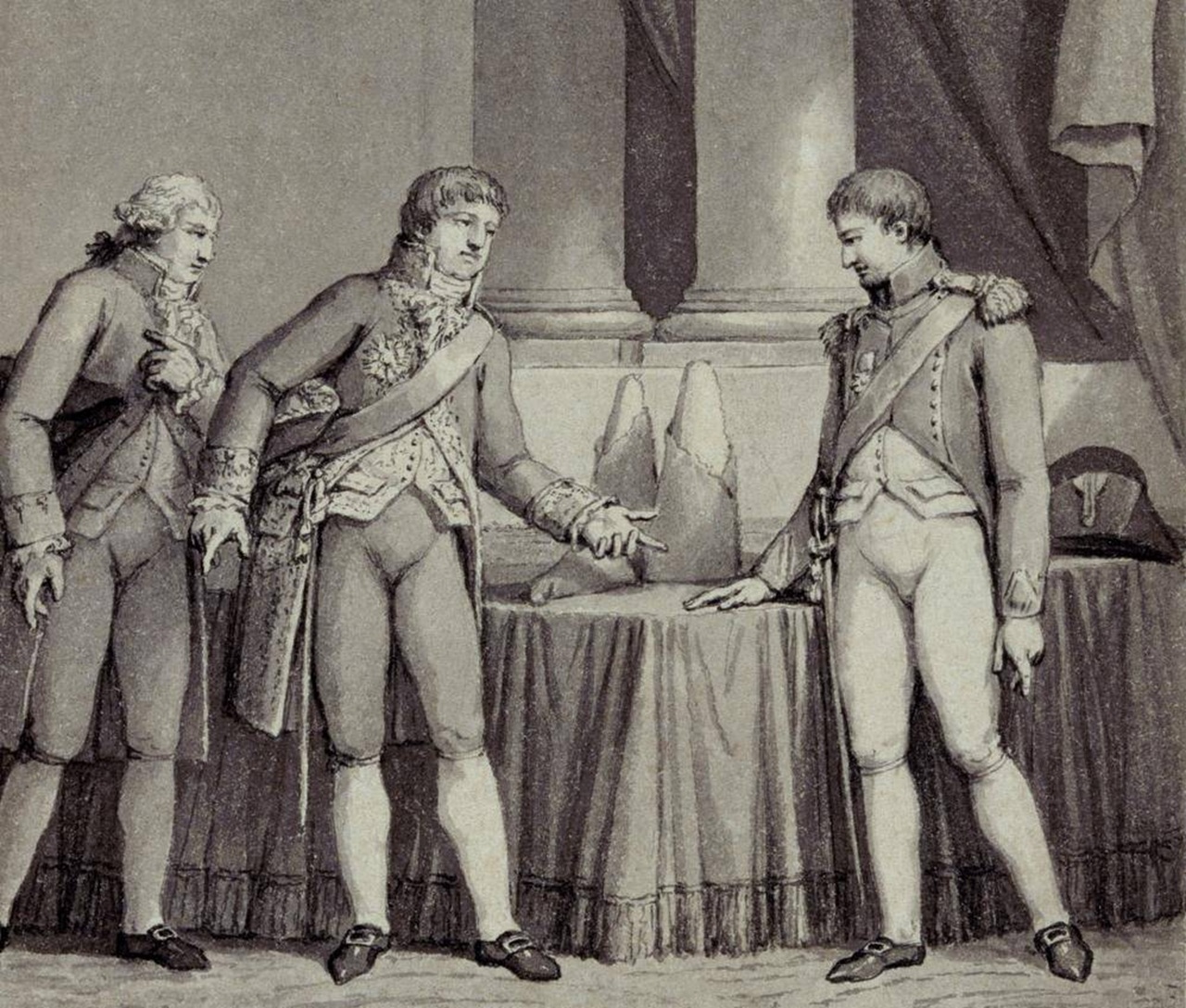

Il governo imperiale finanziò e incentivò la produzione di zucchero dalla barbabietola. Avvalendosi di un fine botanico, nonché scaltro banchiere, quale Benjamin Delessert era, il metodo Achard venne perfezionato e adattato alle esigenze di un continente intero. In particolare Delessert riuscì ad implementare la resa del vegetale. Eliminò di fatto l’etichetta di “coltura di ripiego” dagli scaffati pieni di barbabietola. I contadini ne furono lieti.

La Francia nel 1811 attuò la conversione di 32.000 ettari di terreno alla coltivazione di barbabietole e per questo cosparse il suo territorio di oltre 40 zuccherifici. Risultato? Nel giro di pochi anni, la Francia e altre parti d’Europa iniziarono a produrre zucchero senza dipendere dalle colonie tropicali. È vero che dopo la caduta di Napoleone e la fine del Blocco Continentale il mercato della barbabietola da zucchero subì un importante contraccolpo, complice il ritorno in auge del caro buon vecchio zucchero di canna. Ma oramai i semi della nuova industria erano stati piantati.

Dalla metà del XIX secolo in poi lo zucchero di bieta fece un’accanita concorrenza a quello di canna. Quest’ultimo subì una bella batosta (in termini di costi di produzione e perciò di rivendita) quando nelle Americhe si iniziò progressivamente a smantellare la struttura socio-economica fondata sullo schiavismo. Se ci seguite da tempo, gli esempi di Stati Uniti d’America e Brasile sono ben noti perché approfonditi in separata sede.