Almanacco del 16 marzo, anno 37 d.C.: muore in circostanze mai davvero chiarite l’imperatore Tiberio, figlio adottivo di Augusto e suo immediato successore dal 14 d.C. In vita non fu chissà quanto apprezzato dai suoi coetanei. Autori di prestigio lo descrissero come schivo, poco carismatico, addirittura negligente. Arrivarono a coniare per lui uno dei soprannomi più ricordati della storiografia imperiale romana: “Tiberio, il più triste degli uomini”. Gran parte degli storici moderni ha rivalutato sostanzialmente la figura e l’operato del secondo imperatore di Roma. Mentre è sulla sua morte, avvenuta il 16 marzo del 37 d.C., che fin troppi dubbi permangono.

Negli ultimi anni di regno, Tiberio si ritirò a Capri, lasciando l’amministrazione di Roma ai suoi più fidati funzionari. Tra questi spiccò il potente prefetto del pretorio Seiano, almeno fino alla sua esecuzione nel 31 d.C., e dopo di lui Macrone. La tendenza degli ultimi tempi fu tuttavia la medesima: il ritorno a Roma costantemente rimandato per cattivi presagi o timori reverenziali da parte del secondo Augusto. Non aiutava poi l’incertezza sulla successione. Tiberio era ultrasettantenne e dopo la brutta esperienza di Seiano – sul quale aveva riposto grande fiducia – iniziò a diffidare di chiunque. Alla fine delegò il potere al figlio di Germanico, Gaio (poi Caligola) e a suo nipote Tiberio Gemello (subito eliminato da Caligola non appena quest’ultimo salì al potere).

Funestato dai malumori, Tiberio si decise a lasciare Capri nel 37 d.C. per poter tornare nella madre patria, a 77 anni d’età. Passò da Anzio, poi per Astura, giungendo infine al Circeo, dove erano in corso i ludi castrenses. In onore dei giochi, il vecchio imperatore scagliò un giavellotto dalla tribuna, con l’intenzione di colpire un cinghiale. Il gesto gli causò una preoccupante fitta al fianco (altri autori, come Tacito, parlano di una dislocazione della spalla). Sopraggiunse in un lampo anche un brutto raffreddore. Saltato il piano di tornare a Roma, Tiberio riparò nella villa del generale Lucullo, a Miseno. Da lì, una volta guarito, avrebbe dovuto riprendere la rotta per Capri. Ve lo anticipo, il secondo Augusto non guarì mai.

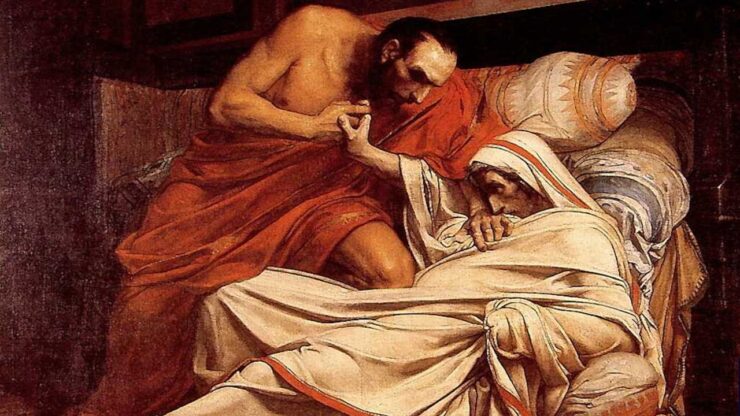

Una tempesta trattenne l’imperatore a Miseno, così i medici ebbero tempo e modo di visitarlo. Vista l’età e le condizioni di salute, il responso dei dottori fu pessimistico. Diedero a Tiberio pochissimi giorni di vita. La guardia pretoriana si affrettò ad acclamare Caligola nuovo imperatore, ma è qui che accadde l’impensabile. Il vecchio Tiberio, considerato morto dopo uno svenimento, riaprì gli occhi e come prima cosa chiese da mangiare. Il prefetto del pretorio Nevio Sutorio Macrone, insieme ai senatori nel frattempo accorsi a Miseno, compresero la gravità del momento. Se Tiberio si fosse ripreso e fosse tornato su i suoi passi, probabilmente Caligola avrebbe dato vita ad una guerra civile. Ciò era fuori da ogni discussione.

Tacito afferma negli Annales come fu Macrone ad ordinare ad un suo sottoposto di soffocare con le lenzuola Tiberio. Svetonio e Cassio Dione dicono una cosa simile, solo che imputano il gesto omicida a Caligola stesso. La critica moderna fa leva su versioni ancora differenti, le quali vedono Tiberio spegnersi di morte naturale quel 16 marzo del 37 d.C.

Sembra che la plebe romana esultò alla morte dell’imperatore, reo di essersi allontanato da Roma e di aver preso poco in considerazione il suo popolo. Volarono persino gridi minacciosi, come ad esempio Tiberium in tiberim (Tiberio nel Tevere); un modo per gettare fango sul cadavere di un uomo inviso alla maggioranza dei Romani. Alla fine si trovò il modo di condurre la salma entro le mura dell’Urbe. I pretoriani cremarono il corpo nel Campo Marzio e lo seppellirono nel Mausoleo di Augusto.