Conclave, dal latino cum clave, ovvero “chiuso a chiave”. Un termine che cela una storia lontana nel tempo, ma non così remota come si potrebbe credere a primo impatto, visto che si parla di Chiesa, un’istituzione bimillenaria. No, la parola compare per la prima volta su documenti ufficiali recanti il timbro pontificio nel 1274. Essa però si riferisce ad un episodio avvenuto qualche anno prima. Da lì inizia la mia narrazione.

Viterbo, anno di grazia 1268. In novembre venne a mancare il 183° successore di Pietro, papa Clemente IV. Nella città si riunì il collegio cardinalizio per eleggere un nuovo vicario di Cristo. Su 19 porporati sarebbe ricaduta la responsabilità di scegliere la massima autorità del Cristianesimo. La discordia fra gli elettori fu tale da impedire una decisione univoca per mesi e mesi. Ne trascorsero 19 senza che si giungesse ad un nome accordante, ciò per pressioni politiche interne ed esterne. Ognuno tirava acqua al proprio mulino e non si curava dell’interesse comune. Per la città di Viterbo mantenere così tante personalità di spicco per un tempo indeterminato rappresentava un peso difficile da sopportare.

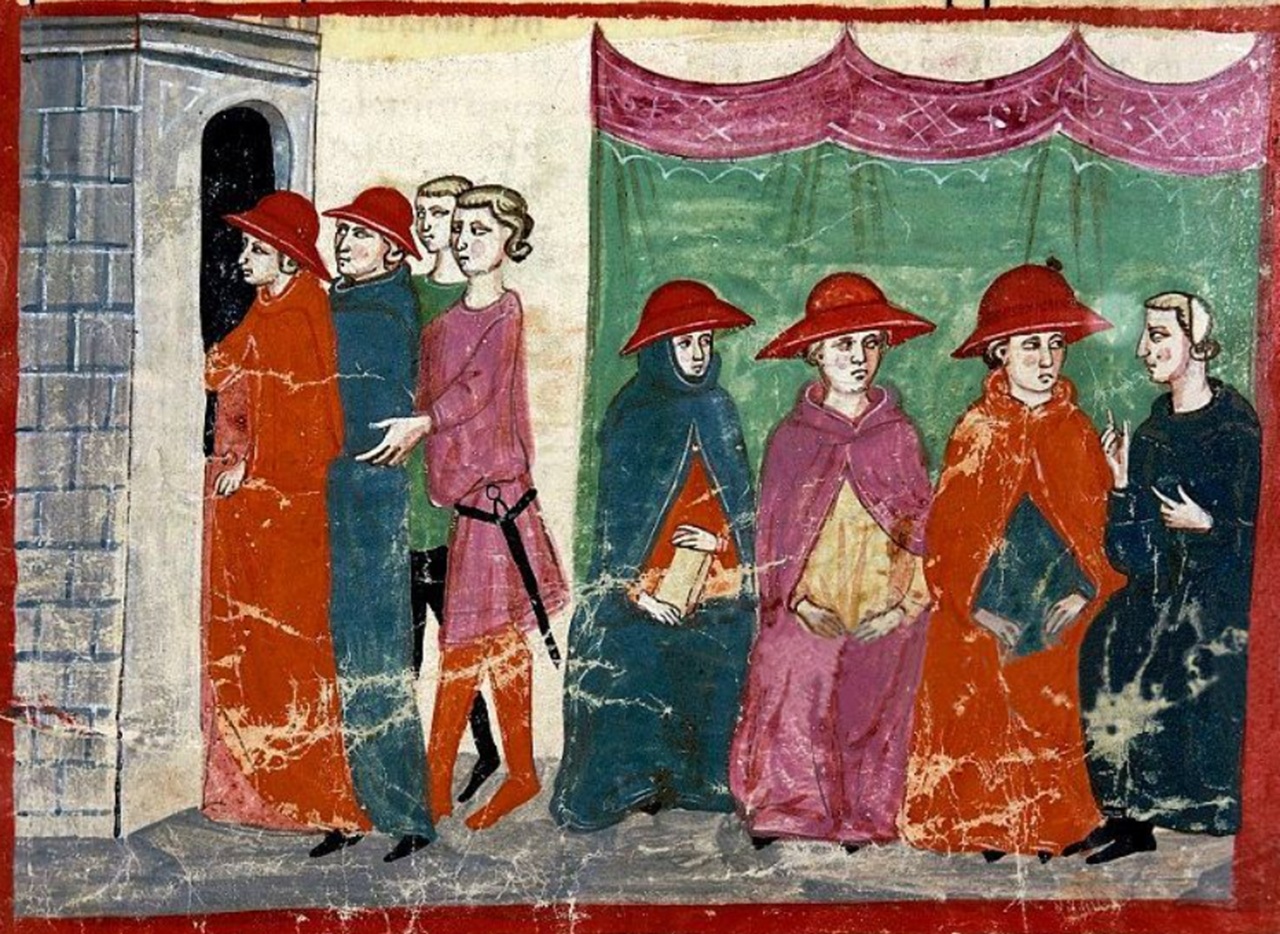

Non proprio di loro sponte, i cardinali vennero reclusi nel Palazzo Papale, sotto protezione delle autorità comunali. Se nell’autunno del 1269 uno spazientito podestà aveva razionato le scorte di cibo da servire alle eminenze, nel giugno del 1270 la popolazione arrivò al limite massimo della sopportazione. I viterbesi scoperchiarono il tetto della sala dove si stava riunendo il collegio. Costrinsero per qualche settimana i 17 cardinali (due nel frattempo erano morti) a decidersi, esposti alle intemperie.

Sembra che il gesto abbastanza esasperato fu inspirato da una battuta di un cardinale, l’inglese Giovanni da Toledo, il quale disse: “Discopriamo, signori, questo tetto; dacché lo Spirito Santo non riesce a penetrare per cosiffatte coperture”. La rabbia popolana rese inagibile qualche ambiente e di sicuro i servi igienici, eppure non riuscì a sbrigliare una situazione ormai insostenibile.

Il primo giorno del settembre 1271 il Sacro Collegio optò per una soluzione già esplorata in passato: affidare l’elezione ad una commissione ristretta, composta da 6 cardinali. Dopo 1006 giorni di carica vacante (record nella storia della Chiesa), la commissione elesse al soglio pontificio Tedaldo Visconti, di sangue nobile, piacentino di provenienza e assolutamente svincolato dagli intrighi di potere insiti nella curia. Anzi, il Visconti non era neppure prete al momento dell’elezione, avendo ricevuto solo gli ordini minori. In fretta e furia lasciò San Giovanni d’Acri, ove si trovava al seguito di re Edoardo I d’Inghilterra, si precipitò a Viterbo, città in cui lo ordinarono prete, salvo poi prendere la strada per l’Urbe. A Roma si insediò nel 1272 col nome pontificio di Gregorio X.

Due anni più tardi nel contesto del secondo concilio di Lione promulgò la Costituzione apostolica, con la bolla Ubi Periculum. La costituzione indicava con esattezza le modalità da seguire per l’elezione di Sua santità. Sarebbero rimaste più o meno le stesse – con qualche alleggerimento – fino ad oggi. Nel secondo concilio lionese si citò per la prima volta il termine “Conclave” che, bisogna ammetterlo, in principio fu Caos.