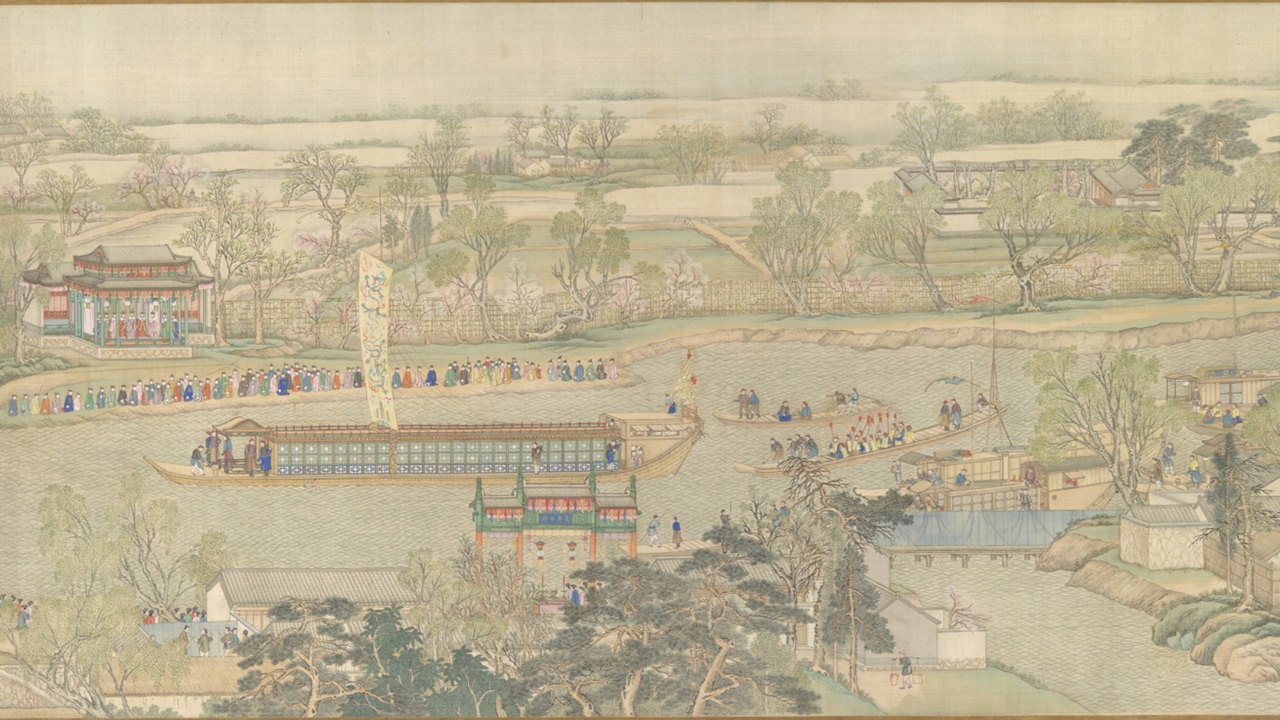

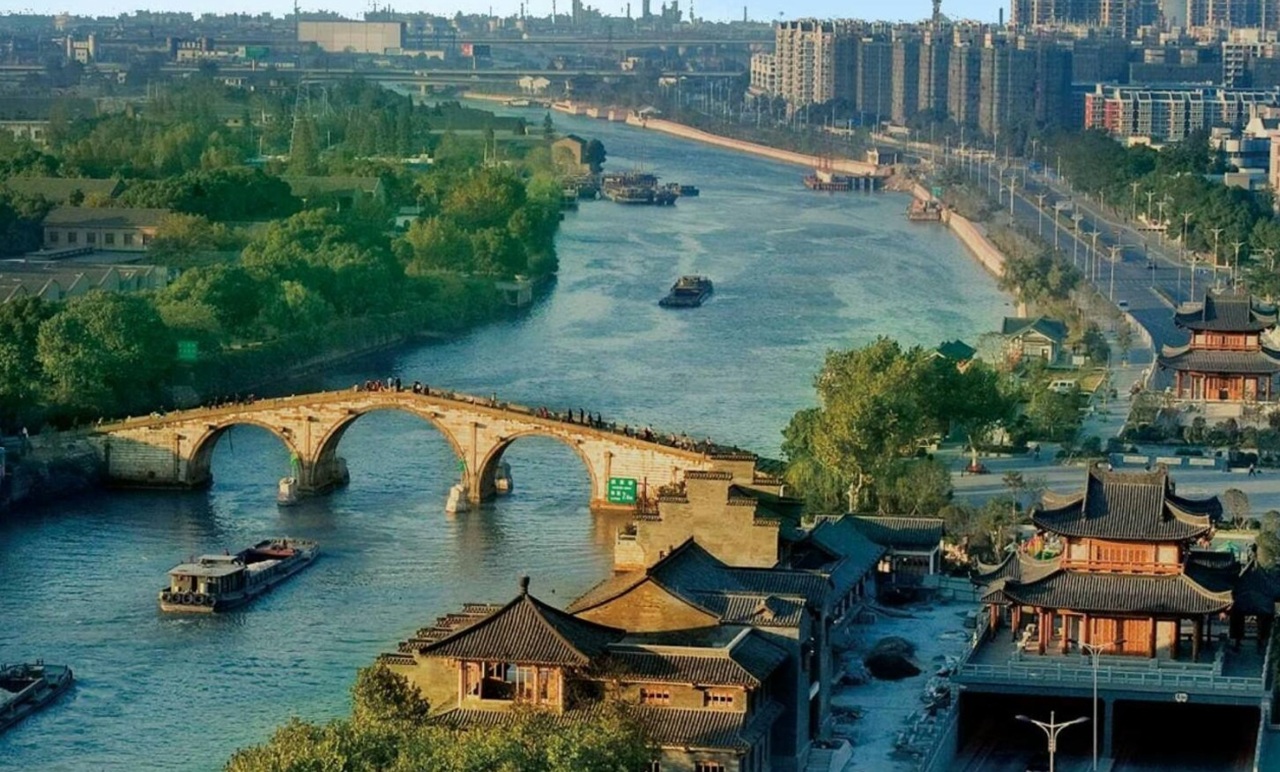

Al visitatore poco attento può apparire come un semplice reticolo di fiumi e corsi d’acqua più o meno capienti. Egli – il visitatore poco attento; sia mai ci sbagliassimo – non sa, tuttavia, che quel “semplice reticolo” altro non è che una porzione del Gran Canale, la più grande opera d’ingegneria idraulica mai realizzata precedentemente alla Rivoluzione industriale. Si trova in Cina, ha quasi sicuramente più di duemila anni di onorevole servizio e rappresenta il più lungo canale artificiale sulla faccia della terra. Ci sono tutti i presupposti per raccontare una bella storia, che dite?

Con l’ausilio di una mappa si comprende ancor meglio l’utilità di una simile mastodontica opera. Il Gran Canale (大运河, Dà yùnhé), altresì noto come Canale Imperiale, collega odiernamente Pechino a nord con la provincia dello Zhejiang a sud. Non solo, perché passa attraverso otto delle attuali province cinesi ed è un collegamento vitale tra il Fiume Giallo e il Fiume Azzurro. Come anticipato poco più sopra, la storia di quello che dal 2014 è considerato patrimonio dell’umanità UNESCO affonda le sue radici in un passato antico.

Le prime e più remote sezioni del Gran Canale risalgono al V secolo a.C. La volontà alla base della loro realizzazione fu quella di garantire un’efficiente rete fluviale di trasporto e rifornimento ai potentati suoi ideatori durante il Periodo delle primavere e degli autunni (722 – 481 a.C.). Chiaramente i riferimenti cronologici ai quali le fonti antiche alludono sono molto vaghi, ma con un certo grado di certezza si può dire che a partire dal V secolo a.C. nella Cina centro-orientale un primitivo sistema di canali iniziò a svolgere una propria funzione “infrastrutturale”.

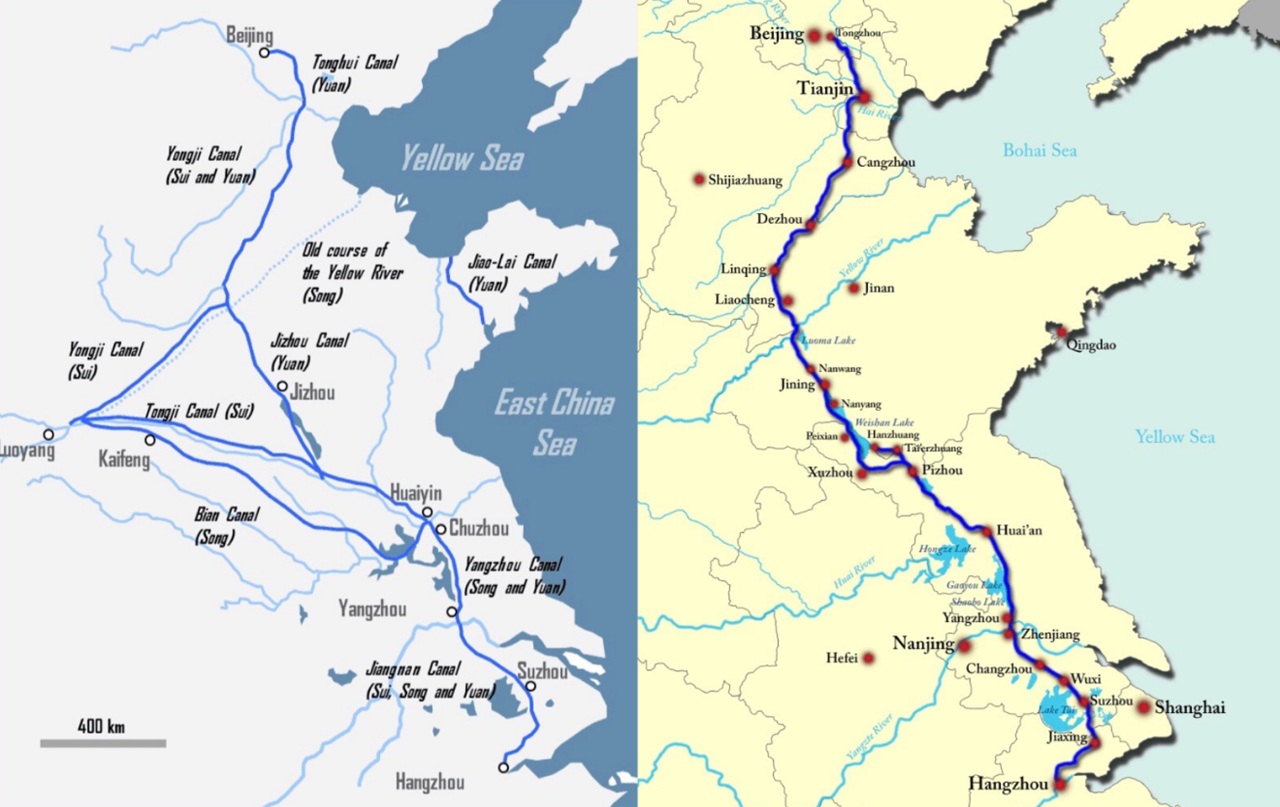

Notizie più certe si hanno all’inizio del VII secolo d.C., precisamente nell’anno 609. All’epoca l’imperatore Yang della dinastia Sui (581-618) prese due decisioni dall’enorme impatto storico: spostare la capitale da Chang’an alla città di Luoyang e unificare il preesistente sistema di canali così da ottimizzarne la resa su larga scala. L’imperatore Yang promosse un tale piano per un motivo specifico. Intendeva avvalersi di quei canali per scopi in primis bellici (rapido trasferimento degli eserciti) e in secondo luogo commerciali. La dinastia Sui pagò a caro prezzo quell’azzardo ingegneristico, perché l’utilizzo estensivo della manodopera, unito a fattori disgreganti quali guerre infruttuose, sperpero di risorse e mancanza di incentivi per la costruzione del rete fluviale, causarono la caduta della casata.

Se per i Sui fu una scommessa persa, per la Cina medievale il Gran Canale fu un terno al lotto. Grazie ai lavori compiuti per il collegamento dei principali bacini idrografici e dei centri urbani più sviluppati della regione, le successive dinastie poterono godere dei frutti – economici e commerciali – derivati dal Canale Imperiale. Però facciamo attenzione e non lasciamoci fuorviare dalla dicitura ufficiale. Nonostante si utilizzi il singolare per definire questa rete fluviale artificiale, si parla pur sempre di una serie di canali tra di loro collegati. Alcuni più grandi, capienti ed estesi di altri. I fiumi nati dalla mano dell’uomo contribuirono ad unificare (nel senso lato del termine) la Cina imperiale da nord a sud.

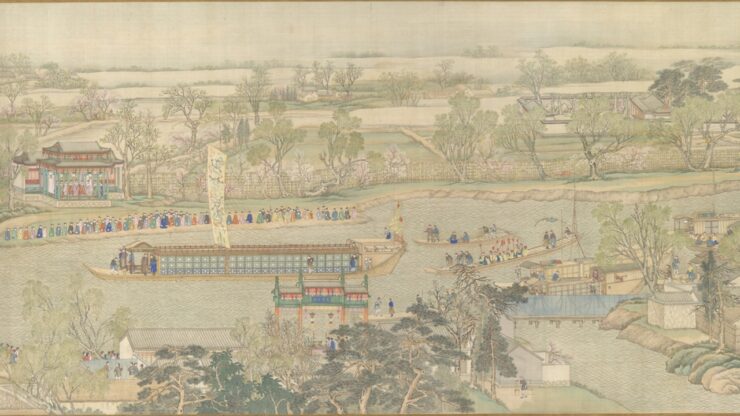

Nella successiva era Tang (618–907) la manutenzione e il potenziamento del Gran Canale fu una prerogativa costante degli imperatori susseguitisi al trono. Pensiamo per un attimo alla città di Yangzhou, fulcro economico e finanziario della dinastia Tang. Il centro urbano rappresentò per tre secoli ininterrotti la sede del monopolio governativo del sale – innumerevoli le saline costruite in prossimità dei canali artificiali – nonché maggiore polo industriale premoderno dell’impero. Il cuore pulsante dell’economia cinese e non è un’esagerazione. Un dato su tutti: si stima che intorno alla metà dell’VIII secolo lungo il Gran Canale circolassero all’incirca 150.000 tonnellate di grano all’anno.

La manutenzione e il progressivo ammodernamento di un simile sistema comportò uno sforzo sì economico, ma prima di tutto mentale. L’avanzata conoscenza ingegneristica permise alla Cina imperiale di dotare il Gran Canale di porti fluviali, dighe, sistemi di chiatte per sopperire ai dislivelli, ponti, serrate e così via. Tutto ciò malgrado guerre, ribellioni e disastri naturali posero a rischio il funzionamento, se non addirittura l’esistenza stessa della rete di canali.

Ancora durante le epoche delle dinastie Song (960-1279) e Yuan (1271-1368) il Gran Canale rappresentò la principale fonte di remunerazione commerciale per le casse dell’Impero cinese. Ed è questo un fatto che può sembrare controintuitivo. A lungo si è pensato come l’esplorazione oceanica rappresentasse per i mercanti cinesi di quegli anni la più grande fonte di guadagno. Certamente non fu una questione di secondo grado, ma nulla in confronto allo “strapotere” dei 2.000 km complessivi del Gran Canale.

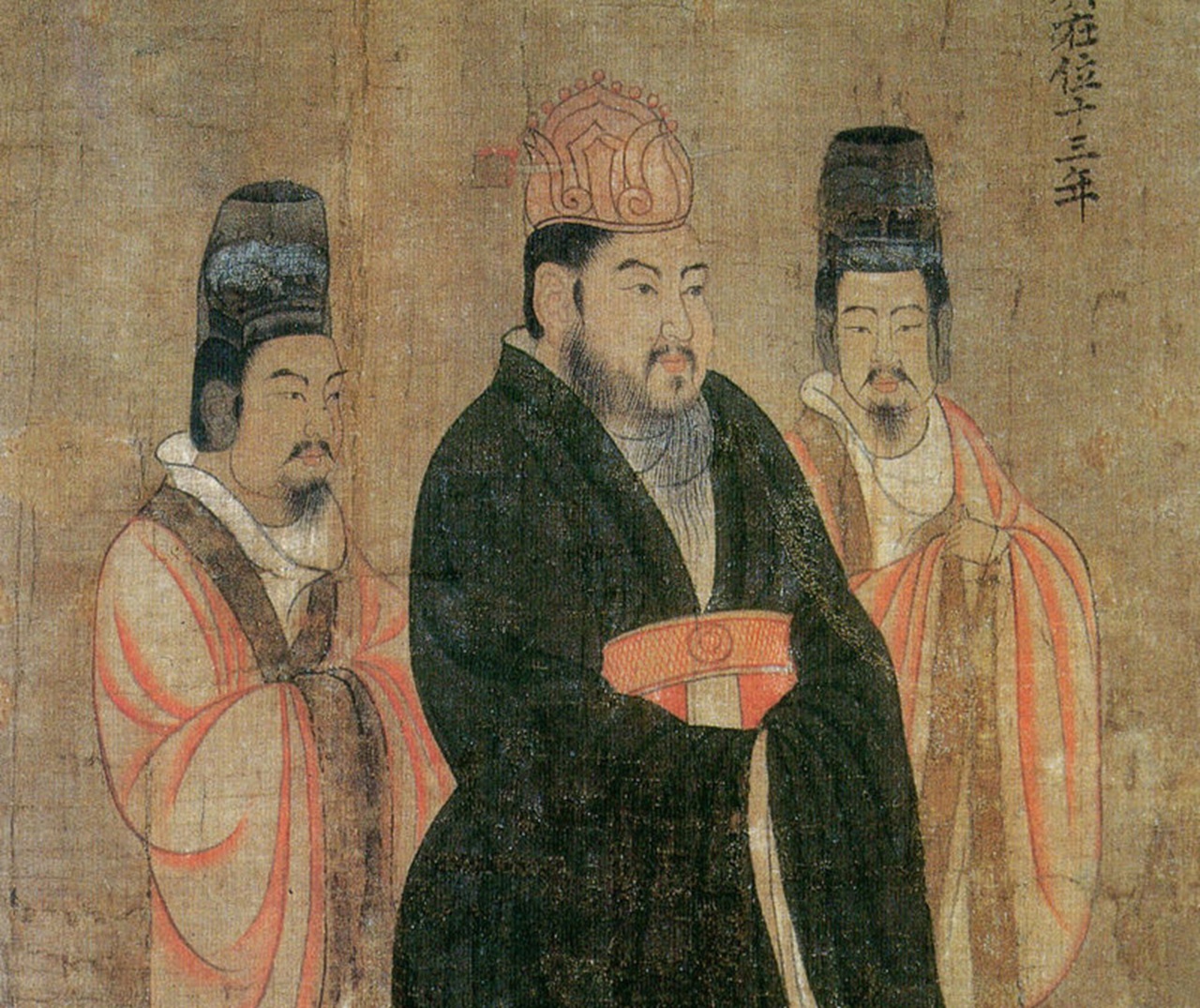

Il capolavoro dell’ingegneria idraulica cinese continuò a svolgere il proprio dovere anche durante le successive dinastie Ming e Qing. In epoca contemporanea la sua centralità permase un fattore determinante benché iniziassero a spuntar fuori strade, ferrovie e infrastrutture di diversa tipologia. Ancora la Cina repubblicana nazionalista e quella repubblicana comunista investirono sull’ampliamento dell’opera. Interventi all’insegna della meccanicizzazione e dell’ottimizzazione.

Mi sembra giusto concludere citando testualmente la descrizione con la quale l’UNESCO presenta l’importanza del Gran Canale. Un valore aggiunto non solo per la Cina ma, come dice l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, una “prova tangibile della saggezza, della determinazione e del coraggio appartenente all’Uomo. È un esempio eccezionale di creatività umana, che dimostra capacità tecniche e una padronanza dell’idrologia in un vasto impero agricolo che deriva direttamente dall’antica Cina”.