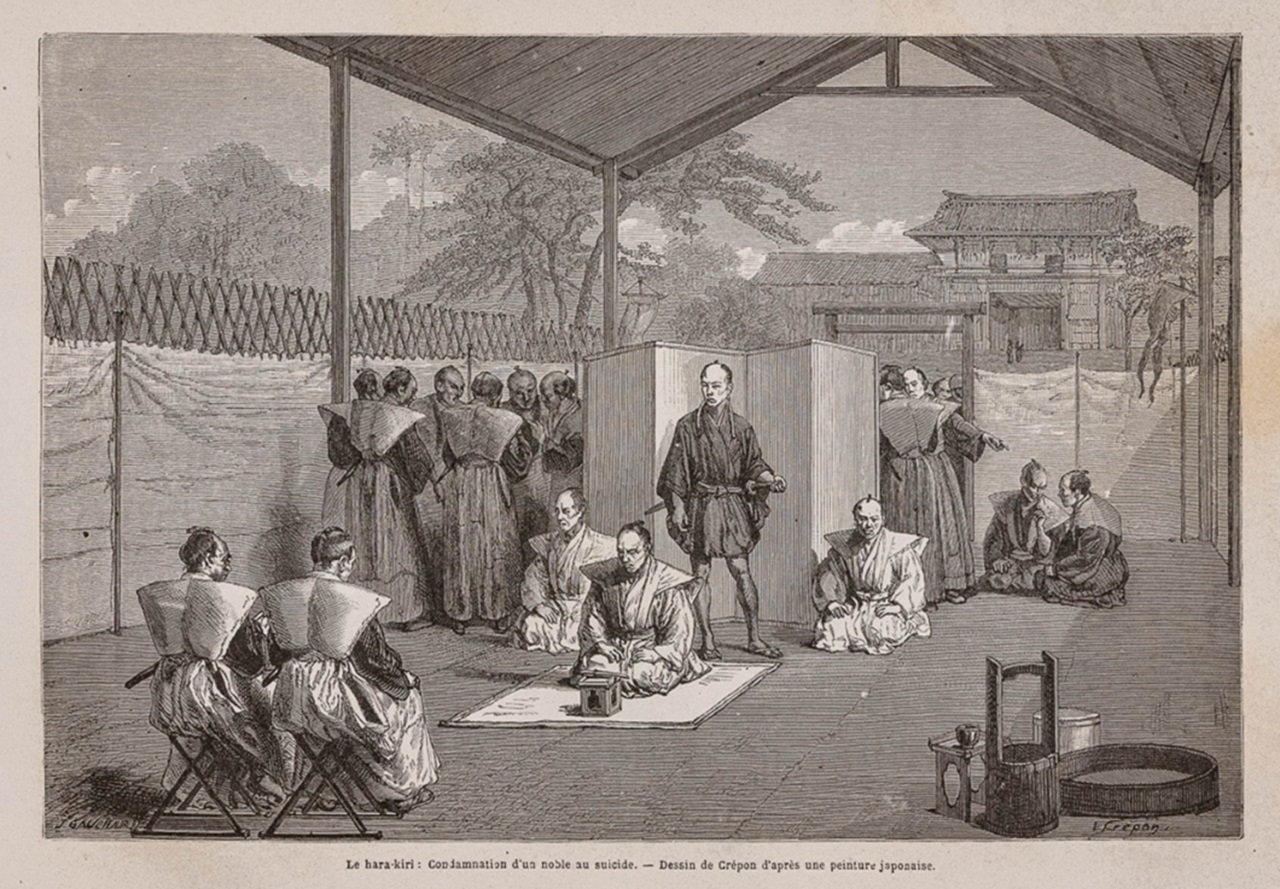

Se ci chiedessero di descrivere in poche parole l’essenza di un tradizionale samurai giapponese, le prime cose che balenerebbero alla mente sarebbero l’abilità guerriera, lealtà ed onore sopra ogni cosa ed un coraggio smisurato. Ma il coraggio assume sembianze diverse a seconda della cultura di riferimento. Sin dal XII secolo in Giappone è considerato sintomo di enorme audacia togliersi la vita piuttosto che arrendersi alla sconfitta. L’atto estremo ha un nome, anche due in realtà: seppuku ((切腹) o harakiri (腹切り).

Il suicidio d’onore ricorre spesso nei resoconti storici nipponici, anche nei più antichi e datati. Sono ben documentate vicende in cui un guerriero ha preferito rinunciare alla vita lanciandosi in acqua con addosso la pesante armatura o, ancora, in cui un samurai, invece di soccombere alla volontà del nemico, ha deciso di gettarsi dalla groppa del suo cavallo con una spada puntata nella bocca.

Tuttavia nessuno di questi metodi supera in popolarità il seppuku, di cui si ha una prima attestazione scritta nel 1180 (anche se gli storici tendono a credere si tratti di un rituale ancor più radicato nel passato). Prima di capire in cosa consistesse il seppuku/harakiri (il primo termine è più formale e utilizzato nello scritto, il secondo è “volgare” e maggiormente comune nel parlato. Entrambi significano “taglio-ventre”), è cosa buona e giusta spendere due parole sul perché ci si riducesse ad un gesto così radicale.

Per quanto la tiritera dell’onore e del coraggio abbiano un consistente fondo di veridicità e fattualità, erano anche altri i motivi che spingevano un membro della casta guerriera a togliersi la vita di propria mano. Ad esempio si ricorreva al suicidio rituale per non finire prigioniero del nemico. Nel Giappone feudale i prigionieri non godevano di chissà quale rispetto. Anzi, le loro condanne assumevano quasi sempre l’aspetto di un lento e dolorosissimo supplizio. E tuttavia il seppuku non era all’ordine del giorno. Si trattava di un evento eccezionale (ma non rarissimo) poiché capitava spesso che il samurai sconfitto, magari restio ad immolarsi per salvaguardare il prestigio del suo clan, volgesse la sua spada a favore del nuovo padrone. Insomma, i cambi di bandiera non erano così infrequenti come lo si vuol far credere oggi.

Oltre al ben delineato caso militare, si optava per l’atto cruento in caso di errore imperdonabile (sokotsu-shi). Eventualmente un ronin (samurai senza signore) commetteva seppuku così da seguire nell’aldilà il suo daimyō (signore). Valeva la pena privarsi della vita per manifestare contrarietà dinnanzi un’ingiustizia (kanshi) o per esternare in modo netto e deciso la propria innocenza a seguito di un’accusa (memboku).

La pratica del rituale suicida poteva risultare, almeno agli occhi di un esterno, tremendamente violenta ed estraniante. Nei fatti, il samurai stringeva un pugnale (che poteva essere un tantō, un wakizashi oppure una semplice lama sprovvista di impugnatura) e si eviscerava eseguendo un taglio preciso dal costato sinistro in orizzontale fino a sotto il costato destro, per poi risalire. L’idea era quella di “disegnare” l’ideogramma raffigurante il numero dieci. Non a caso l’esecuzione prendeva il nome di stile jumonji (stile del numero dieci).

Ora, lo squarcio del ventre e la recisione dei terminali nervosi prossimi alla spina dorsale causavano un dolore lancinante ed atroce. Esattamente per questa ragione, il praticante poteva avvalersi di un secondo munito di katana. Il cosiddetto kaishakunin aveva il compito di decapitare il samurai non appena la lama avesse penetrato la pancia. Solitamente per fare da secondo si doveva possedere un’abilità spadaccina raffinata e riconosciuta (un po’ come il boia in Occidente…). Il taglio del ventre si spiega anche in termini spirituali. Secondo la concezione tradizionale nipponica, nel basso ventre si concentrava il “soffio vitale” dell’uomo. Recidendo quella porzione, si garantiva libertà allo spirito.

Prima che il rituale fosse proibito per legge in piena Restaurazione Meiji (vietato dalla costituzione del 1889, ma già un provvedimento dei primi anni ’70 ne inibiva la pratica), un osservatore britannico di nome Algernon Bertram Mitford ebbe l’occasione di testimoniare personalmente il seppuku di Taki Zenzaburo. Imputato di aver ucciso tre europei durante il cannoneggiamento di Kōbe nel 1868, il samurai si assunse la responsabilità materiale del fatto, procurandosi la morte per suicidio rituale.

Qui di seguito un estratto di quel racconto: “Fino a quel momento nessuno straniero aveva assistito a tale esecuzione… Che era piuttosto considerata una favola da viaggiatore. Dopo un altro profondo inchino, Taki Zenzaburo, con una voce che tradiva solo tanta emozione ed esitazione quanta ci si potrebbe aspettare da un uomo che sta facendo una dolorosa confessione, ma senza alcun segno di entrambe sul suo viso o nei suoi modi, parlò come segue: ‘Io, e io solo, ho ingiustificatamente dato l’ordine di sparare sugli stranieri a Kōbe. Di nuovo mentre cercavano di scappare. Per questo crimine mi sventro. Vi prego che siete presenti di farmi l’onore di assistere all’atto”.

Mitford incalza: “Inchinandosi ancora una volta, l’oratore lasciò scivolare i suoi indumenti superiori fino alla cintura e rimase nudo fino alla cintola. Con cura, secondo l’usanza, si rimboccò le maniche sotto le ginocchia per evitare di cadere all’indietro. Perché un nobile gentiluomo giapponese dovrebbe morire cadendo in avanti. Deliberatamente, con mano ferma, prese il pugnale che giaceva davanti a lui. Lo guardò con malinconia, quasi con affetto; per un momento sembrò raccogliere i suoi pensieri per l’ultima volta. Poi pugnalandosi profondamente sotto la vita sul lato sinistro, tirò lentamente il pugnale sul lato destro e, rigirandolo nella ferita, diede un leggero taglio verso l’alto…”

“Durante questa operazione nauseantemente dolorosa non mosse un muscolo del suo viso. Quando estrasse il pugnale, si sporse in avanti e allungò il collo. Un’espressione di dolore per la prima volta gli attraversò il viso, ma non emise alcun suono. In quel momento il kaishaku, che, ancora accovacciato al suo fianco, aveva osservato attentamente ogni suo movimento, balzò in piedi e sollevò per un secondo la spada in aria. Ci fu un lampo, un tonfo pesante e brutto, una caduta fragorosa; con un colpo la testa era stata staccata dal corpo…”

“Seguì un silenzio di tomba! Rotto solo dal rumore orribile del sangue che pulsava fuori dal mucchio inerte davanti a noi. Solo un attimo prima era stato un uomo coraggioso e cavalleresco. Fu orribile”.