Di loro si diceva fossero goffi e sgraziati sui piedi, ma distinti ed eleganti sulla groppa del cavallo. Di loro si raccontavano storie tremende, episodi di sangue e violenza, utili all’occidentale per figurarsi l’immagine di un popolo barbaro, mostruoso nelle abitudini e incomprensibile nella tradizione. Le pennellate di George Catlin però mostrarono all’America delle frontiere, della corsa all’oro e del Far West quanto poco ci fosse di vero in quelle calunnie, pronunciate a danno di gente fiera, maledettamente orgogliosa ma pur sempre vittima logorata di una lenta invasione straniera. Questo erano i Comanche, non più predatori della luna piena, ma indiani come tanti altri, pigri e per questo da educare secondo il precetto del laborioso uomo bianco. Di loro si è detto tanto, ma non abbastanza.

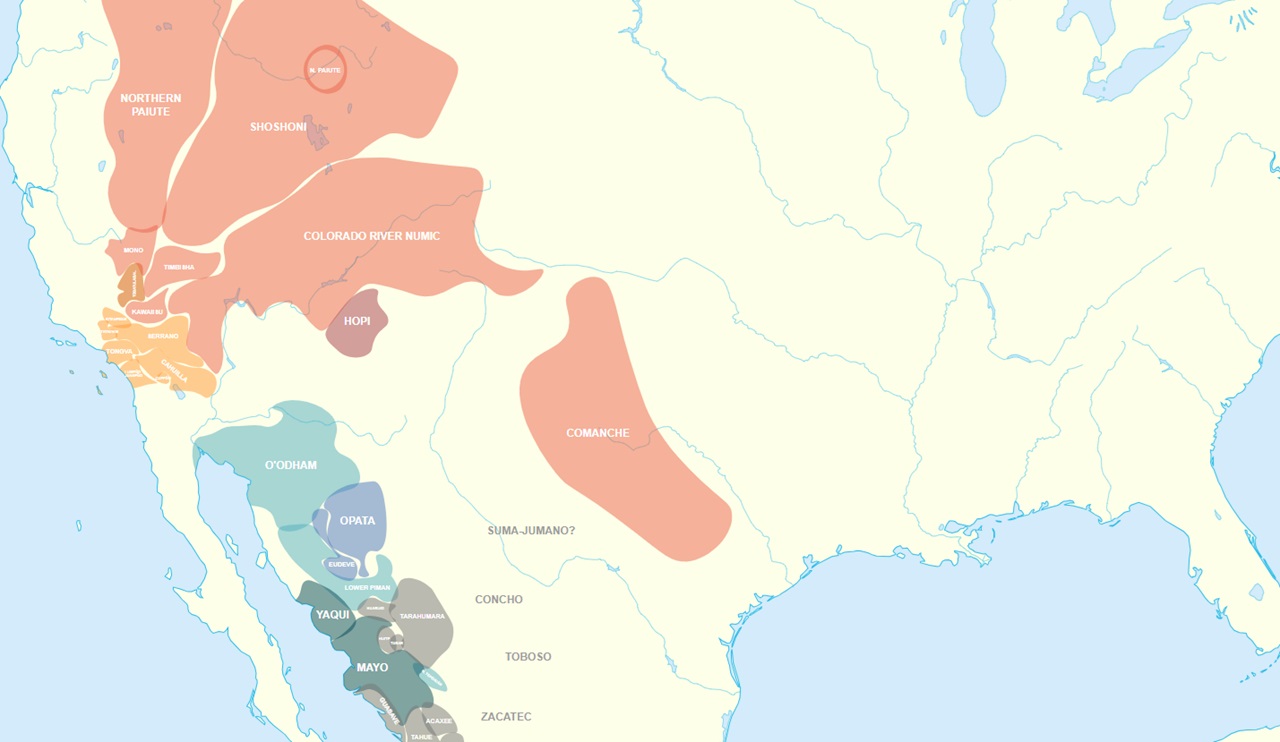

La vicenda Comanche ha un punto di inizio grossomodo delineato. Bisogna tornare ai primordi del XVIII secolo, quando diverse tribù di lingua Uto-Azteca si distaccarono dalla più grande confederazione tribale degli Shoshone. I fuoriusciti discesero dalle montagne dell’Idaho e del Wyoming, stabilendosi in un primo momento sull’alto corso del fiume Platte, nelle spaziose ed ampie Grandi Pianure. Fu in questo periodo, durante tutto il Settecento, che i Comanche strinsero un metaforico sodalizio con l’animale che da allora li contraddistinse per nomea e cultura: il cavallo.

L’incontro con questo specifico animale rimodellò il loro assetto tradizionale, conferendogli una specificità destinata a far scuola. Nelle parole della prestigiosa enciclopedia Britannica: “I cavalieri Comanche altamente qualificati stabilirono il modello di vita equestre nomade che divenne caratteristico delle tribù delle pianure nel XVIII e XIX secolo”. A questa prima migrazione ne seguì una seconda. All’indomani del secolo decimottavo, queste tribù (attenzione! Non si parla mai di popolo unico ed omogeneo, quanto più di una confederazione tribale in cui le unità rappresentative sono accomunate dalla medesima lingua e/o cultura) discesero nuovamente, varcando i confini di quella regione ricchissima e prospera incastonata tra il fiume Arkansas e il Texas centrale.

Impossibile scindere la narrazione della storia Comanche dal legame che quest’ultimi coltivarono con gli equini. Intorno alla metà dell’Ottocento, le tribù stanziatesi tra il Nuovo Messico, il Colorado, il Kansas, l’Oklahoma e parte del Texas iniziarono ad occuparsi seriamente di due attività estremamente remunerative in termini economici e sociali: divennero abili predoni e commercianti di bestiame. Come è facile immaginare le due cose andavano di pari passo. I Comanche presero a vendere i loro pregiati (nonché stimati) cavalli ai coloni americani che dalle Grandi Pianure volgevano verso ovest, direzione California.

L’atteggiamento prevaricante dei nuovi arrivati non piacque a molte delle altre tribù native (Kiowa, Cheyenne e Arapaho) che da un momento all’altro si sentirono private dell’esclusività su un territorio abitato da molte più decadi e soprattutto covarono un enorme risentimento per i continui furti equini o bovini di matrice Comanche. Ovviamente allora la guerra era il mezzo prediletto con il quale risolvere ogni eventuale controversia. Ma è anche sul lato marziale che i Comanche potevano impartire illuminanti lezioni. Le loro scorribande erano temute fin giù nel Messico. Queste avvenivano tradizionalmente nelle notti di luna piena, così che la luce potesse favorire lo svolgimento dell’azione notturna.

Piccola chicca. I coloni delle Grandi Pianure avevano l’abitudine di riferirsi alla luna piena con il nome “Comanche Moon”. La consuetudine rimase fino ai primi del ‘900, quando ancora in qualche gazzetta locale, nella sezione dedicata ai bollettini meteorologici, spuntava fuori il termine.

Per quanto riguarda le relazioni ufficiali con i coloni (prima europei poi americani), si può dire come queste assunsero fin dall’origine i tratti dell’ambiguità più assoluta. Proprio perché potenzialmente in stato di guerra perenne con i nativi americani delle Grandi Pianure, i Comanche vennero sfruttati dai bianchi e dalle loro manovre politiche. Malgrado questo involontario assoggettamento, le comunità bellicose si avviarono verso la strada del declino. Il loro picco demografico massimo si aggirò sulle 20.000 unità. Le epidemie di vaiolo del 1817 e del 1848, in aggiunta a quella di colera, nel 1849, decimarono i Comanche. Malattie dei bianchi, per le quali i nativi non avevano sviluppato i necessari anticorpi. Lo sterminio ridusse di 3/4 la popolazione, attestata a non più di 5.000 persone nel 1870.

Più che dimezzati; sovrastati da un potere statale ingerente a dir poco; bloccati nei loro territori, i Comanche persero definitivamente l’aurea di invincibili guerrieri. I primi tentativi degli Stati Uniti nel volerli inquadrare all’interno di riserve prestabilite vanno fatti risalire al 1867. I capi tribù e Washington firmarono il Trattato di Accoglienza Medica (Treaty of Medicine Lodge). I primi ricevettero chiese, scuole e pensioni vitalizie, dovendo cedere in cambio un vasto territorio, pari a 160.000 km².

Diversa fu la situazione quando nei primi anni ’70 il governo statunitense impose ai Comanche di stabilirsi in una riserva di neppure 13.000 km². I nativi – frustrati anche dalla progressiva eliminazione delle mandrie bovine per mano dei bianchi – si ribellarono capeggiati da Isa-tai (Aquila Bianca). La ribellione sfociò in una guerra, quella di Abobe Walls del 1874. Con l’intervento dell’esercito, vennero stroncate le ultime resistenze e la situazione rientrò. Privati della caccia (non c’erano più bisonti) e della libertà, i nativi americani delle Grandi Pianure iniziarono ad adattarsi allo stile di vita occidentale.

Svanirono nel vento della storia le grandi cavalcate Comanche, magistralmente raffigurate da George Catlin (suoi sono i due dipinti da me selezionati per l’articolo). Un destino crudele, ma non inconsueto. Molte altre nazioni native, ognuna legata, anzi, radicata in modo ancestrale alla propria terra, seguirono la stessa sorte, in quello spezzone di contemporaneità che drammaticamente si svolse sotto lo sguardo passivo dei coevi, e che tragicamente non trova giustizia in un presente assuefatto dalla violenza, dalla sopraffazione, dal sopruso. La storia dei Comanche, in fondo, è la storia di tutti noi.