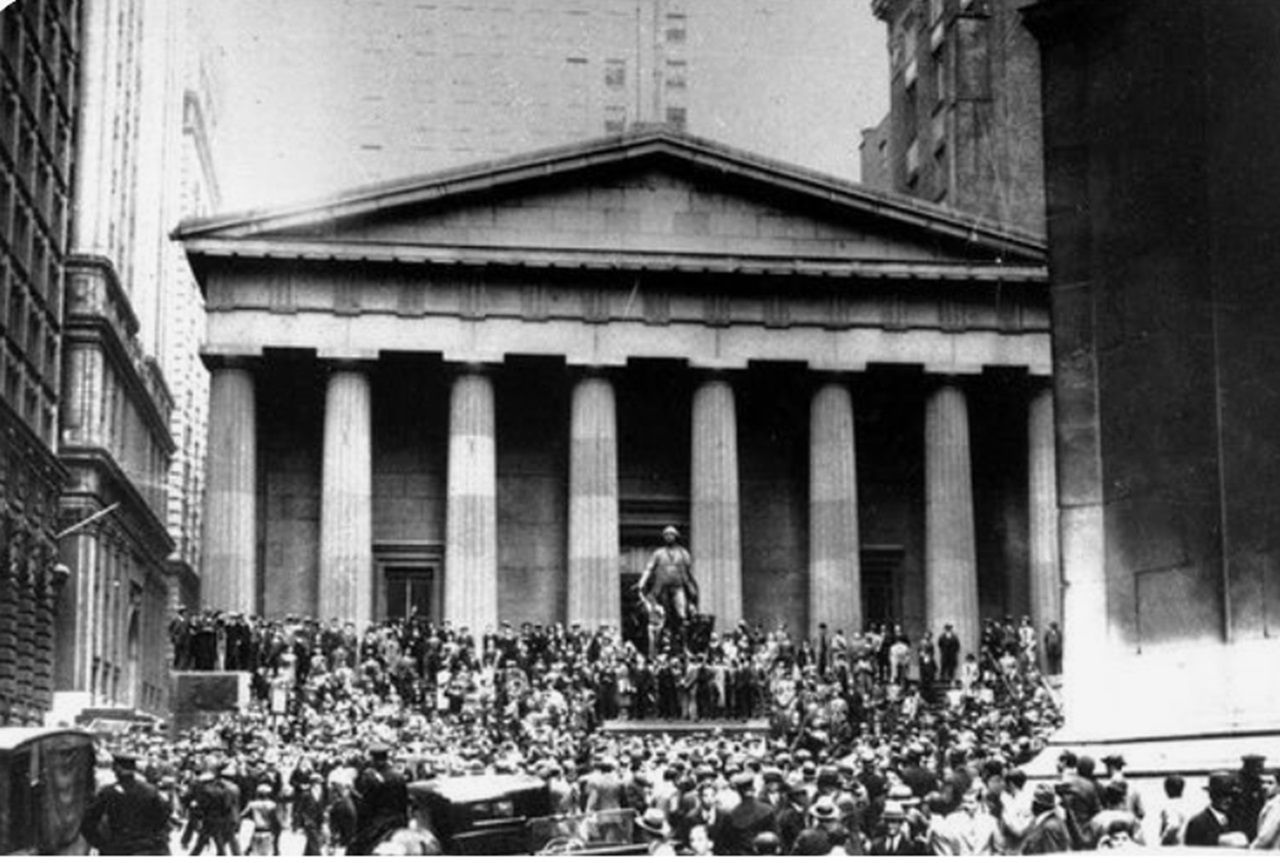

Giovedì 24 ottobre 1929. Una folla di investitori e speculatori assiepava incredula le strade attorno a Wall Street. L’incredulità si mescolò presto alla disperazione quando si concretizzò il tracollo della Borsa valori statunitense. Quei titoli azionari che fino a poco tempo prima parevano un mezzo sicuro per arricchirsi facilmente, divenivano carta straccia. La generale euforia dei Roaring Twenties sbatteva contro la drammaticità degli indici borsistici. Si apriva dunque la lunga fase di crisi economica conosciuta come Grande Depressione, capace di ristrutturare il sistema economico e di indurre un ripensamento generale della stessa teoria economica. Ma facciamo un passo indietro.

Fra il 1922 e il 1929 tutto il mondo assistette ad un’espansione economica dovuta al ripristino dei commerci internazionali e alla crescita della produzione industriale. Lo sviluppo fu particolarmente intenso negli USA, grazie all’applicazione delle teorie tayloristiche sull’organizzazione scientifica del lavoro e all’aumento di domanda da parte del governo americano e di quelli esteri per sostenere lo sforzo bellico nella Grande Guerra. La produzione industriale nel 1929 era del 93% superiore al 1913, la disoccupazione si tenne molto bassa. Il settore che si espanse maggiormente fu quello automobilistico: nel 1929 vi era 1 autovettura ogni 5 abitanti.

La generale euforia per la strabiliante crescita economica aveva prodotto negli USA un’insensata e generale febbre speculativa. Essa coinvolse importanti istituti di credito, facoltosi privati e anche i piccoli risparmiatori. I brokers, infatti, chiedevano ai propri clienti di versare solo una piccola quota (bastava anche il 10%) della somma da investire e di saldare il resto a rate, trattenendo il titolo acquistato per cederlo poi in garanzia alle banche in modo tale da ottenere nuovi prestiti.

A questo si aggiunse la speculazione delle holding, possessori di numerose azioni, che spingevano in ogni modo sempre più in alto il loro valore. Addirittura, l’indice borsistico Dow Jones salì da un valore di 100 nel 1924, a 191 all’inizio del 1928 fino a 381 nel settembre 1929. Fino al 1928 era cresciuto in maniera regolare seguendo l’incremento dei profitti, ma poi, gonfiato dalla bolla speculativa, era raddoppiato nell’arco di solamente un anno e mezzo.

Lo strabordante aumento della produzione industriale nascondeva però una falla alquanto grave al suo interno. Il mercato non riusciva ad assorbire interamente la produzione: gran parte delle merci rimavano invendute. Gli utili delle aziende, perciò, cominciarono a scendere e con essi i dividendi delle loro azioni. Diversi investitori, quindi, iniziarono a vendere i titoli detentuti.

La sola mattina del 24 ottobre 1929, furono venduti ben 13 milioni di titoli. Questo atto fece precipitare i prezzi dei pacchetti verso il basso e la bolla speculativa esplose. Dopo la pausa del venerdì, l’attività borsistica riprese il 29 ottobre, il martedì nero, dove furono venduti addirittura 33 milioni di quote azionarie. Si scatenò il panico: tutti accorsero a vendere, cosa che aggravò ulteriormente la situazione. Al novembre 1929 l’indice Dow Jones era caduto al 198 e continuò a diminuire fino al minimo storico di 41 nel luglio del 1932. Tutti coloro che avevano investito in Borsa furono rovinati: dai piccoli risparmiatori alle grandi società di investimento.

Ovviamente il Crollo di Wall Street non fu da solo la causa della grande crisi, era solamente la spia del malessere economico latente. Certamente aggravò la già complicata situazione di sovrapproduzione e congestione del mercato. Il potere d’acquisto dei privati, a causa appunto delle ingenti perdite in Borsa, era diminuito drasticamente e di conseguenza anche la domanda.

Le aziende, quindi, si videro costrette ad abbassare notevolmente i prezzi e ciò comportò un crollo degli utili, inasprito dalla riduzione di credito da parte delle banche. Anche queste ultime rimasero coinvolte nel crollo borsistico, avendo preso parte direttamente alla speculazione oppure avendo erogato prestiti agli investitori e alle aziende, e perciò tentarono di arginare le perdite. Nonostante ciò, diversi istituti bancari fallirono (il loro numero passò da 24.500 a 15.000). Seguì a ruota la chiusura di numerose aziende, che fece schizzare la percentuale di disoccupati. Si passò dai 4,6 milioni del 1929 ai 13 milioni del 1933. Le imprese che riuscirono a resistere si videro costrette a decurtare i costi di produzione, riducendo i salari del 10/30%. Tutto questo comportò una riduzione ulteriore del potere d’acquisto dei consumatori e quindi un ennesimo abbassamento dei prezzi.

Si assistette quindi anche alla crisi del settore primario, in particolare dell’agricoltura, dovuta non tanto alla congestione del mercato (le derrate alimentari sono un bene per cui ci sarà sempre domanda) ma al brusco abbassamento dei prezzi, che crollarono del 57%. In generale, fra il 1929 e il 1932, il PIL pro capite degli USA scese del 29% e la produzione industriale del 38%.

Dagli USA la crisi si diffuse a macchia d’olio nel resto del mondo capitalista. Le conseguenze sociali ed economiche furono devastanti, tanto da segnare profondamente gli anni a seguire. Come già affermato all’inizio, si ebbe un cambio radicale nel pensiero economico, soprattutto nel modo di concepire la ricetta per uscire dal pantano della crisi. Gli apripista di tale cambiamento furono gli USA del presidente Roosevelt. Egli a partire dal 1933 impostò una politica radicalmente opposta alla teoria allora professata dalla maggioranza degli economisti, il cosiddetto New Deal. Tali argomenti, saranno però trattati nel prossimo articolo sulla Grande Depressione, sempre qui su Storia che Passione.